Ur-Idee Systemgrenze

SYSTEMGRENZE UND SYSTEMFUNKTIONEN

Lebende Systeme entstehen und erhalten ihre Existenz durch das Erzeugen und Herstellen ihrer inneren Ordnung in Abgrenzung zur Systemumwelt. Die Bildung einer Organismus-Umwelt-Grenze ist eine der frühesten und genialsten Leistungen der Evolution des Lebens. Die ersten Proteine, die möglicherweise in der Umgebung der sogenannten „schwarzen Raucher“, einer Form der hydrothermalen Quellen der Tiefsee, vor Milliarden Jahren als frühe Lebensformen entstanden, hatten noch keine Hülle, keine Grenze, die sie vor den Einwirkungen der Umwelt schützten. Möglicherweise geht die Entstehung des Lebens auf dissipative Strukturbildungen in diesem energetisch aufgeladenen Milieu aus Hitze, Gasen aus dem Erdinnern und Meerwasser zurück.

Schließlich sprudelten die ersten Lebensformen in Form von Molekülketten umher. Viel Chaos und wenig Ordnung. Erst Millionen Jahre später mit den ersten Einzellern, wohl in Gestalt von Bakterien, Archaeen (noch ohne Zellkern) und den Eukaryoten (mit Zellkern), entstanden Lebewesen, deren innere Ordnung und Struktur durch eine Zellwand geschützt war und durch innere Prozesse der Reproduktion aufrechterhalten und weiterentwickelt wurde. Humberto Maturana und Francisco Varela bezeichnen

diese Systeme als autopoietische Systeme (Maturana & Varela, 1987).

Systeme, die sich selbst „bauen“ oder „herstellen“, so die wörtliche Übersetzung aus dem Altgriechischen. Helmut Willke schreibt dazu unter Bezugnahme auf Luhmann: „Es ist die Differenz von System und Umwelt, welche noch der Autopoiesis eines Systems als notwendige Bedingung vorausgeht.“

(Willke, 2008, S. 9). Diese Zellwand grenzte nicht nur die Innen- und die Außenwelt ab und gab damit Schutz und Stabilität, sie wurde mit ihrem Entstehen gleichzeitig das Fenster zur Welt für die lebenden Systeme und damit auch Determinante des Stoff-, Energie- und Reizaustauschs mit der Außenwelt. Luhmann (2012) schreibt dazu:

„Mit Hilfe von Grenzen können Systeme sich zugleich schließen und öffnen, indem sie interne Interdependenzen von System/ Umwelt-Interdependenzen trennen und beide aufeinander beziehen. Grenzen sind insofern eine evolutionäre Errungenschaft par excellence; alle höhere Systementwicklung und vor allem die Entwicklung von Systemen mit intern-geschlossener Selbstreferenz setzt Grenzen voraus.“ (S. 52)

Mit der Entstehung der Systemgrenze entstanden im Inneren der Organismen spezifische und in ihrer Komplexität zwangsläufig reduzierte Prozesse der Verarbeitung von Umweltreizen. Die Innenwelt eines Organismus wurde weniger komplex als die Außenwelt es war, da ein „über Grenzen vermittelter Kontakt keinem System die volle Komplexität des anderen vermitteln kann“ (Luhmann, 2012, S. 53). Dieser Gedanke wird später weitergeführt, wenn die Eigenschaften von autopoietischen Systemen beschrieben werden.

Vorerst soll die Überlegung genügen, dass das Leben selbst (wenn man so will) die Grenze erfunden hat, an der die Interaktion mit der Umwelt geschieht, die ein Innen und ein Außen definiert, Ordnung und Chaos, Information und Entropie, Figur und Hintergrund, Unterschied und Rauschen, System und Umwelt.

Wie es weiterging, ist bekannt: Aus den Einzellern wurden mehrzellige Organismen, die Grenze zur Außenwelt wurde verstärkt. Hüllen, Schalen, Panzer entwickelten sich, die im Inneren irgendwann durch Strukturen wie Gräten oder Knochen etc. gestützt wurden. Immer ausgeklügeltere Prozesse zur Regulierung des Stoffwechsels und der Verarbeitung von Umweltreizen an „Kontaktstellen“ dieser „self-generated boundaries“ (Luhmann, 2012, S. 53) entstanden, die schließlich ermöglichten, als Organismus zielorientiert zu agieren, z. B. zielgerichtete Bewegungen auszuführen, anstatt nur planlos herumzupaddeln. Der Informationsaustausch ermöglichte Anpassungs-Leistungen, mit denen auf Umwelteinwirkungen reagiert werden konnte.

Im Prozess der Evolution optimierten die lebenden Systeme ihre Funktionen in immer komplexerer Form und eroberten dadurch die Lebensräume unseres Planeten. Dabei müssen sich laut Parsons (1951, 1961) in jedem System Komponenten bzw. Teilsysteme herausbilden, die vier grundlegende Systemfunktionen erfüllen, damit ein System lebensfähig ist und es selbst und seine Elemente und Subsysteme einen Handlungsrahmen bekommen.

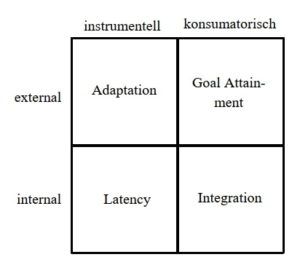

Diese werden durch das bekannte AGIL-Schema beschrieben. Die Systemfunktionen sind dabei als Antworten des Systems auf Umweltanforderungen zu verstehen, die für sein Fortbestehen erfüllt werden müssen. Parsons, der zunächst Biologie studierte und sich später der Soziologie zuwandte, unterscheidet zwischen externalen und internalen sowie zwischen instrumentellen und konsumatorischen Erhaltungsfunktionen, welche er dementsprechend in ein Vier-Felder-Schema einordnete. Zu den externalen Funktionen gehören Adaptation und Goal Attainment und zu den internalen Funktionen Latent

Pattern Maintenance bzw. Latency und Integration.

Abb. 1: Das AGIL-Schema nach Parsons (1951)

Adaptation (Anpassung) beschreibt die Fähigkeit eines Systems, sich an veränderte Bedingungen anzupassen, goal attainment (Zielverfolgung) die Fähigkeit, Ziele zu bilden und zu verfolgen, latency (Strukturerhaltung) die Fähigkeit, grundlegende Struktur- und Wertmuster aufrecht zu erhalten und integration (Integration), die Fähigkeit, den Einschluss und Zusammenhalt herzustellen.

Anpassung und Zielverfolgung beschreiben als externale Funktionen das Agieren von Systemen, also die Handlungskomponente. External meint dabei das Herstellen und Verändern von Außenbeziehungen des Systems, um intern befriedigende Zustände bzw. Werte zu verwirklichen. Strukturerhaltung und Integration als internale Funktionen ermöglichen einerseits das Aktualisieren und Verfügbarhalten von internen Strukturen und andererseits den Einschluss aller Systemelemente, indem diesen befriedigende Existenzbedingungen verschafft werden. Die Unterscheidung in internale und externale Funktionen beschreibt das Agieren in Bezug auf die System-Umwelt-Grenze, wo hingegen die Unterscheidung in instrumentell und konsumatorisch einerseits die Zweckorientierung von Anpassung und Strukturerhaltung zur Zukunftssicherung und andererseits die assimilierenden und vereinnahmenden Aktivitäten von Systemen beschreibt, die mit Zunahme und Wachstum in der Gegenwart in Beziehung stehen (vgl. hierzu Willke, 2006; Luhmann, 2006).

Alle Systemerhaltungsfunktionen sind Funktionen, die über die Veränderung oder Gestaltung der System-Umwelt-Grenze realisiert werden. Veränderung und Gestaltung meint damit einerseits die aktive Selektion, Aufnahme und Verarbeitung von Umweltreizen, wobei die Aufzählung hier keine zeitliche Reihenfolge darstellen soll. Diese Prozesse laufen vielmehr parallel und simultan ab. Andererseits ist der stoffliche Austausch gemeint, den das lebende System an der System-Umwelt-Grenze vollzieht. Die Ausführung der Funktion der Anpassung bedeutet eine Ausrichtung der Wahrnehmung und des Verhaltens eines Systems in Korrespondenz mit relevanten Veränderungen seiner Umwelt, um die „strukturelle Koppelung“ (ein Begriff von Maturana) mit seinen relevanten Umwelten, befriedigend aufrecht zu erhalten. Dies kann nur durch Interaktion an und mit der Systemgrenze geschehen, in dem das System seine Außenbeziehungen instrumentalisiert (Luhmann, 2006).

Die Fähigkeit Ziele zu definieren und zu verfolgen, bedeutet die Wahrnehmung des eigenen inneren Zustands eines Systems und die Ableitung eines Zielzustands. Daraus ergeben sich spezifische Reizselektionen nach innen und an der Systemgrenze nach außen sowie Aktionen (Verhalten), die der Zielerreichung dienen. Dabei soll ein konsumatorischer Zustand zur systemeigenen Werteverwirklichung erreicht werden.

Die Fähigkeit der Strukturerhaltung im Inneren bedeutet grundsätzlich immer auch die Aufrechterhaltung der Systemgrenze zur Abgrenzung nach außen sowie die dadurch ermöglichte Erhaltung und Reproduktion von inneren Strukturen. Dabei kommt es darauf an, dass die inneren Strukturen dauerhaft verfügbar sind. Für ein System bedeutet dies, auch im Falle der momentanen Nicht-Nutzung, Strukturen verfügbar zu halten und permanent zu aktualisieren.

Die Fähigkeit der Integration bedeutet, alle Systemelemente zusammenzuhalten und zu binden und mit der Zielerreichung auch den Eintritt des Neuen in das System zu ermöglichen und somit Wachstum und Veränderung. Ein System integriert also Handeln und Handelnde zur Erreichung eines befriedigenden internen Zustands, indem es ausreichende Möglichkeiten bzw. Bedingungen für seine handelnden Elemente zur Verfügung stellt.

Es wird deutlich, dass die Systemfunktionen ohne die System-Umwelt-Grenze nicht möglich und auch nicht sinnvoll wären. Die System-Umwelt-Grenze wird aktiv aufrechterhalten und ist zugleich Ursache und Ergebnis der Funktionen lebender Systeme. Parsons hat das AGIL-Schema für soziale Systeme konzipiert und die einzelnen Erhaltungsfunktionen wiederum als (Teil-)Systeme beschrieben, die ihrerseits wiederum Systemfunktionen ausbilden usw. Für Gesellschaften zum Beispiel hat das Wirtschaftssystem die Funktion der Adaptation, das politische System ist für Goal Attainment verantwortlich, das kulturelle System steht für Latency of Structures und das

Sozialsystem übernimmt die Funktion der Integration. Ähnliche Überlegungen zu den Systemfunktionen wurden auch für kleinere soziale Systeme wie etwa Gruppen oder Organisationen formuliert (siehe Willke, 2006).

Willke spitzt die Systemfunktionen noch einmal prägnant zu, indem er für die allgemeinen Bezeichnungen der vier Felder des AGIL-Schemas die Ressourcen dem Feld A, Ziele dem Feld G, Normen dem Feld I und Werte dem Feld L zuordnet. Die Systemfunktionen sind somit als sehr allgemeine und übergreifende Konstrukte zur Beschreibung von Systemen unterschiedlichster Qualitäten geeignet und in ihrem Zusammenspiel wohl das, was das Phänomen der Systemautopoiesis erzeugt.

Parsons‘ strukturfunktionalistisches Modell von Gesellschaft und ihren Teilsystemen hat vor allem Luhmann stark beeinflusst. Die Soziologen der damaligen Zeit, z. B. auch Emile Durkheim, auf den sich wiederum Parsons bezog, gingen u. a. der Frage nach, wie Gesellschaften und andere menschliche Gemeinschaften ihren Zusammenhalt erzeugen und gemeinsam handeln können. Wie ist es möglich, dass das Handeln des Einzelnen im hinreichenden Einklang mit dem Handeln der Gesellschaft steht? Was hält die Gesellschaft zusammen? Was ermöglicht Koordination? Wie werden die Außenbeziehungen gestaltet? Die Idee von Parsons, Gesellschaften als in zahlreiche Subsysteme differenzierte Systeme zu verstehen, die für ihr Fortbestehen bestimmte Funktionen, Fähigkeiten und Strukturen ausprägen müssen, ermöglichte damals, im Jahr 1951, einen neuen Blick auf die menschliche Existenz. Gemeinschaften und Gesellschaften waren nun nicht mehr nur eine Ansammlung von durch Regeln und Zugehörigkeit miteinander verbandelter oder durch Autorität oder gemeinsame Werte gesteuerter Menschen, sondern wurden als dynamische Systeme mit Funktionen, Subsystemen, Strukturen, Grenzen, Umwelten usw. gedacht.

Parsons Ideen werden in den späteren Kapiteln dieser Arbeit noch einmal intensiv aufgegriffen und bilden eines der Fundamente einer Theorie des Kontakts. Auf den folgenden Seiten wird jedoch zunächst die Theorie autopoietischer Systeme und deren Anwendung auf soziale Systeme durch Luhmann Gegenstand der Betrachtungen sein.