7. Wie der Preis des Geldes mit Genauigkeit ermittelt werden kann (*).

- Siehe auch FT: Die natürliche Wirtschaftsordnung

(* Unter, Preis des Geldes versteht man die Menge Waren, die man, preisgeben muß, um eine bestimmte Menge Geld einzutauschen.)

Wenn der Preis des Geldes festbleiben soll, so muß auch der Beweis erbracht werden können, daß der Geldpreis festgeblieben ist. Wenn man diesen Beweis nicht erbringen könnte, so würden die Gläubiger bzw. die Schuldner ewig unzufrieden sein und eine Herabsetzung bzw. Erhöhung des Geldpreises

-153-

fordern. Nur dadurch kann man die Klagen der Gläubiger und Schuldner zum Verstummen bringen, daß man ihnen schwarz auf weiß beweist, daß der Preis des Geldes unverändert geblieben ist.

Der Streit zwischen den Vertretern der Goldwährung und der sogenannten Doppelwährung drehte sich in der Hauptsache um die Frage, ob der Geldpreis sich verändert hätte. Diese Frage wurde von beiden Seiten von einer Wahnvorstellung (dem sogenannten Wert, inneren Wert, Wertstoff, Wertkonserve) aus betrachtet und konnte darum nicht beantwortet werden. Die prächtigsten, geistreichsten Beweismittel der Bimetallisten wurden regelmäßig durch diese Fiktion in Unsinn verwandelt. Zeigten die Bimetallisten mit Hilfe fleißiger, statistischer Arbeiten, daß die Warenpreise seit Einführung der Goldwährung um 10—20 – 50 % gesunken seien, so sagten die Vertreter der Goldwährung, das wäre ohne Bedeutung, da es ja gar nicht auf den Preis des Geldes, sondern auf seinen Wert ankäme, wie die Bimetallisten es ja selber zugäben. Der Preis der Waren wäre allgemein gesunken, weil durch Verbesserung der Technik die Erzeugungs- und Frachtkosten gesunken wären. Nur entschiedene, überzeugte Verleugner der Wertlehre können den Beweis erbringen, daß die Goldwährung ein Mißgriff war, durch den die Schuldner, zu denen auch der Staat gehört, zugunsten ihrer Gläubiger geplündert wurden. Die Bimetallisten würden den Sieg davongetragen haben, er wäre ihnen sogar sehr leicht gewesen, wenn sie den Kampf auf dem Boden des Geldpreises ausgefochten hätten, aber sie entwaffneten sich selbst, als sie sich auf den Wertschwindel einließen.

Der Preis des Geldes kann nur in Waren ausgedrückt werden. Der Preis der Waren hat, wenn wir vom Tauschhandel absehen, nur einen Ausdruck, nämlich eine Geldsumme; der Geldpreis hat so viele Ausdrücke, wie es Warenarten, Warenqualitäten, Warenlieferungsfristen und Warenstandorte gibt. Wer sämtliche Marktzettel, Preislisten, Kataloge eines Landes rückwärts liest, der weiß genau, wie viel zur Stunde das Geld gilt.

Will man aber erfahren, ob der Geldpreis sich verändert hat, so genügt ein einfacher Vergleich mit den gestrigen Warenpreisen nicht, denn während vielleicht 10 Millionen verschiedene Waren im Preise stiegen, sind andere Millionen Artikel im Preise gefallen.

Dabei kann es auch selbstverständlich nicht gleichgültig sein, ob die Steinkohle, der Weizen, das Eisen, oder ob die Nadel, die Kanarienvögel, die Knöpfe ihren Preis veränderten.

Ein Beispiel zeigt das:

| 1906 | 1907 | |

| A. bezahlt für 1 Tabakspfeife | 1,00 M. | 1,10 M. + |

| A. bezahlt für 1 Schachtel Wichse | 0,50 M. | 0,60 M. + |

| A. bezahlt für 1 Dtzd. Stahlfedern | 0,50 M. | 0,80 M. + |

| A. bezahlt für 1 Hut | 3,00 M. | 2,50 M. – |

| A. bezahlt für 1 Paar Stiefel | 4,00 M. | 3,00 M. – |

| A. bezahlt für 1 Hose | 11,00 M. | 10,00 M. – |

| Summe | 20,00 M. | 18,00 M. |

Trotzdem also die eine Hälfte dieser 6 Artikel im Preise stieg und die andere im Preise fiel, ist der „Durchschnittspreis“ um 2 M. oder 10 % zurück-

-154-

gegangen. Mit obigen Waren gemessen, wird der Käufer einen Preisaufschlag des Geldes von 11 % feststellen; er erhält für sein Geld 11% mehr Ware als früher.

Um nun das Gleichgewicht mit früher herzustellen, braucht man nicht das frühere gegenseitige Tauschverhältnis der Waren wieder herzustellen, sondern es genügt, den Preis des Geldes um 11 % zu senken; alle Waren müßten einfach 11 % höher im Preise stehen. Auf das gegenseitige Verhältnis der Warenpreise hat das Geld nur mittelbaren Einfluß. Wenn gleichzeitig die Wichse im Preise steigt und die Hosen im Preise fallen, so liegt das in der Regel an veränderten Erzeugungs oder Absatzverhältnissen — nur wenn man im Durchschnitt mehr oder weniger Ware von der gleichen Beschaffenheit für das gleiche Geld erhält, kann man sagen, daß sich das Tauschverhältnis zwischen Waren und Geld verändert hat. Unbekümmert um die früheren Preise müßte also für obige 6 Artikel ein gleichmäßiger Zuschlag von 11 % eintreten. Dann hätten wir:

| 1 Tabakspfeife | 1,10 M. | + 11 % | 1,221 M. |

| 1 Schachtel Wichse | 0,60 M. | + 11 % | 0,666 M. |

| 1 Dtzd. Stahlfedern | 0,80 M. | + 11 % | 0,888 M. |

| 1 Hut | 2,50 M. | + 11 % | 2,775 M. |

| 1 paar Siefel | 3,00 M. | + 11 % | 3,330 M. |

| 1 Hose | 10,00 M. | + 11 % | 11,100 M. |

| 20,000 M. |

Dieser gleichmäßige Preisaufschlag für alle Artikel kann nur von einer auf alle Waren gleichmäßig wirkenden Ursache kommen, nicht von Änderungen in den Erzeugungskosten, und gleichmäßig auf alle Warenpreise kann

nur allein das Geld wirken (*). Wir brauchen nur so viel Geld mehr in Umlauf zu setzen, bis die Preise um jene 11 % gestiegen sind.

(* Die Rückwirkung der Preisänderungen auf die Geldverhältnisse der Gläubiger und Schuldner, der Rentner und Arbeiter, und der Einfluß dieser Wirkung auf die Nachfrage und den Preis, der von den Rentnern und Arbeitern gekauften (sehr verschiedenen) Waren, bleibe hier, da für das Verständnis der Sache wesenlos unberücksichtigt.)

Um die etwa im Geldpreis vorkommenden Schwankungen zu ermitteln, müssen wir also den Durchschnittspreis der Waren ermitteln und diesen mit dem Durchschnittspreis eines früheren Zeitabschnitts vergleichen.

Da hier Milliarden auf dem Spiele stehen, da von dem Geldpreis das Wohl und Wehe der Gläubiger und Schuldner abhängt, so bedarf es hier einer sorgfältigen Arbeit. Das Verfahren, das hier angewandt wird, muß dem Einfluß der Privatinteressen entrückt sein und ein mathematisch genaues, wissenschaftlich unanfechtbares Ergebnis liefern. Sonst würden die Klagen der Gläubiger und Schuldner kein Ende nehmen.

Dieses genaue, unanfechtbare Ergebnis liefern leider die bisher vorgeschlagenen Verfahren nicht. Vor der Schwierigkeit zurückschreckend, die Millionen und Abermillionen von verschiedenen Waren, verschiedener Güte und verschiedenen Standorte sämtlich nach ihrer gegenseitigen Bedeutung zu ordnen und deren Preise zu ermitteln, hat man vorgeschlagen, sich mit den Preisen

-155-

einer beschränkten Anzahl von Waren, und zwar der an den Börsen gehandelten Stapelartikel, zu begnügen und die relative Bedeutung dieser Waren nach dem in ihrer Erzeugung und im Handel beanspruchten Kapital einzuschätzen.

So sind die „Index Numbers“ Jevons‘, Sauerbecks, Soetbeers u. a. zustande gekommen.

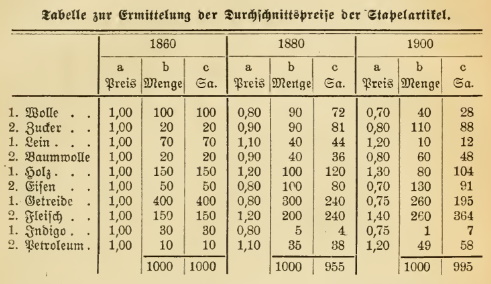

Um das Verständnis dieser für die Volkswirtschaft so außerordentlich wichtigen Sache zu erleichtern, lasse ich hier eine solche Tabelle folgen, indem ich dazu bemerke, daß ich die Zahlen aus der Luft greife und diesen also nur eine beispielsmäßige Bedeutung zukommt!

Erläuterungen: Nach dieser Tabelle wäre der Durchschnittspreis der genannten 10 Artikel von 1000 im Jahre 1860 auf 955 im Jahre 1880 und auf 995 im Jahre 1900 gefallen.

Erläuterungen: Nach dieser Tabelle wäre der Durchschnittspreis der genannten 10 Artikel von 1000 im Jahre 1860 auf 955 im Jahre 1880 und auf 995 im Jahre 1900 gefallen.

Die in den drei Spalten b angeführte Menge muß natürlich immer auf eine gleiche Summe (hier 1000) zurückgeführt werden, um das Ergebnis nicht zu fälschen. Auf die Höhe dieser Summe an sich kommt es natürlich nicht an sondern nur auf die Richtigkeit der verhältnismäßigen Größe der Einzelzahlen. Würden wir z. B. die Summe der angeführten Zahlen auf 500 oder 100 zurückführen, so würde das Endergebnis doch das gleiche bleiben. Das Verhältnis der Zahlen 1000 – 955 – 995 bliebe unangetastet.

Der Preis der ersten Spalte a versteht sich für die Menge Ware, die man jür 1 Mark erhält, z. B. 220 g Wolle, 1530 g Zucker, 197 g Lein usw. Darum erscheinen hier alle Preise gleichmäßig auf 1 Mark zurückgeführt. Die folgenden Preise der zweiten und dritten Spalte a von 1880 und 1900 verstehen sich für die gleiche Menge Ware, die man 1860 für je 1 Mark erhielt — also wieder für 220 g Wolle, 1530 g Zucker usw.

Um alle Schwierigkeiten, die bei diesem Verfahren der Preisermittlung zu überwinden sind, möglichst in obiger Tabelle zu vereinigen, habe ich die Artikel so gewählt, daß einem Artikel, der an Bedeutung für die heimische

-156-

Volkswirtschaft abnimmt, gleich ein anderer folgt, der an Bedeutung zunimmt. So z. B. Wolle und Zucker. Die deutsche Schafzucht ist in den letzten Jahrzehnten stetig zurückgegangen, und die Wolle hat darum für die deutsche Volkswirtschaft bei weitem nicht mehr dieselbe Bedeutung wie vor 40 Jahren. Damals wirkten die Preisänderungen der Schafwolle zurück auf den Preis einer ungeheuren Schafherde und auf die Rente gewaltiger Landstrecken, die als Schafweiden genutzt wurden. Heute dagegen ist die deutsche Landwirtschaft kaum noch am Wollpreis beteiligt, und wenn dieser heute von 100 auf 50 fiele, so würden 99 von hundert deutschen Bauern dies kaum erfahren. Nur die Wollhändler, Weber und Tuchhändler würden davon betroffen.

Dadurch nun, daß in obiger Statistik der Preis mit der Menge beschwert wird, führen wir den Wollpreis auf seine wahre Bedeutung zurück. Für diese Menge haben wir also 100 – 90 – 40 angesetzt.

Ebenso verhält es sich mit dem Zucker, nur im umgekehrten Verhältnis. Die deutsche Zuckerindustrie ist seit 1860 stetig und stark gestiegen, nicht nur an sich, sondern auch im Vergleich zu den anderen Industriezweigen. Viele Schafweiden sind in Rübenfelder umgewandelt worden, zahllose Bauern, ungeheure Kapitalien an Land, Fabriken, Vorräten sind am Zuckerpreis beteiligt, und darum ist auch in obiger Statistik dem Zucker ein stetig wachsender Einfluß eingeräumt worden.

Und ähnlich verhält es sich mit den anderen angeführten Waren: Lein und Baumwolle, Holz und Eisen, Getreide und Fleisch, Indigo und Anilin.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß, wenn wir

- die Vollständigkeit einer solchen Aufstellung,

- die Richtigkeit der Preisermittlung,

- die Richtigkeit der Berechnung der vergleichsmäßigen Bedeutung der einzelnen Waren

voraussetzen, das Ergebnis einwandfrei sein würde.

Aber diese Vollständigkeit und Richtigkeit voraussetzen heißt viel voraussetzen. Es gibt Millionen von verschiedenen Waren, und jede einzelne hat zahllose Beschaffenheitsunterschiede. Man durchstöbere z. B. die Preislisten einzelner Fabriken, z. B. photographischer Artikel, Drogen, Eisenwaren usw. Da findet man 1000 Artikel in einer Hand. Und wie will man amtlich die Preise ermitteln? Die Fabriken haben für die verschiedenen Abnehmer blaue, rote, grüne, weiße Zettel mit verschiedenen Rabattsätzzen. Wird man nun den amtlichen Preisermittlern die weißen oder grünen Rabattzettel geben?

Jedoch, wenn es kein anderes, einfacheres Mittel gäbe, um zu solchem Genauigkeitsmaß zu gelangen, so könnte man sich als Notbehelf mit dem Ungefähr begnügen, und anstatt sämtlicher Waren könnte man etwa 100, 200 oder 500 der wichtigsten Stapelartikel zur Statistik heranziehen.

Wenn man dann noch diese Arbeit von den verschiedenen Handelskammern vornehmen ließe und den Durchschnitt dieser Aufzeichnungen nähme, so ließe sich wenigstens vom Standpunkt der Unparteilichkeit gegen Schuldner und Gläubiger nicht viel einwenden.

Auf unbedingte Genauigkeit müßte man natürlich verzichten, denn

-157-

- lassen sich Warenpreise durch Mittelspersonen, und besonders amtlich, genau überhaupt nicht ermitteln;

- ist die Ermittlung der relativen Bedeutung der verschiedenen Waren eine verwickelte Sache.

Aber wäre das ein Grund, warum man jetzt auf alle Messungen des Geldpreises verzichten sollte? Das Brot mißt man nicht mit dem Pariser Normalmaß, und auch der Schneider bedient sich dieses Maßes nicht. Trotzdem erklären sich die Käufer mit dem Gebrauch des hölzernen Meterstockes einverstanden. Wäre das Ungefähr einer solchen Preisermittlung des Geldes nicht den windigen Beteuerungen des Reichsbankpräsidenten vorzuziehen? Was wissen wir heute vom Preise des deutschen Geldes? Nichts, als was uns unsere persönlichen Beobachtungen oder beteiligte Personen ohne Beleg, ohne Beweise zu sagen für gut halten!

Dieser blinden Unwissenheit gegenüber wäre also ein ungefähres Maß ür die Bewegungen des Geldpreises von großem Vorteil, sowohl praktisch wie theoretisch. Ein solches Maß würde uns vielleicht manche Überraschungen bringen und den Goldanbetern arge Verlegenheiten bereiten, aber ist das ein Grund, warum man darauf verzichten sollte? Nimmt der Richter bei seinen Fragen Rücksicht auf die Verlegenheit des Diebes? Ist ein Talglicht nicht besser als stockfinstere Nacht. Ist der Zweifel, den die Wissenschaft schürt, nicht dem blinden Glauben vorzuziehen?

Zeit 40 Jahren werden wir mit der Behauptung abgespeist, die deutsche Währung bewähre sich vortrefflich, und seit 40 Jahren warten wir auf den Beweis für diese Behauptung.

Die nach obigem Verfahren angelegte Preisstatistik würde uns einen Anhaltspunkt geben, um diese Behauptung auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Warum hat man bisher diese Statistik nicht gemacht? Antwort: Weil man das Licht fürchtet, das eine solche Statistik in unsere Währungsverhältnisse werfen würde. Alchimisten hassen die strenge Forschung; die Routine haßt die Wissenschaft.

Dabei ist die Beobachtung merkwürdig, wie dieselben Männer, die den Goldwährungsluftsprüngen gegenüber beide Augen zuzudrücken pflegen, plötzlich überpeinliche Pedanten werden, wenn von der Papiergeldwährung die Rede ist und es sich um den Nachweis ihrer Meßbarkeit handelt. Dann steigern sie ihre Ansprüche weit über alle praktischen Bedürfnisse hinaus. Der Klage, daß unter der Goldwährung die Preise in kurzen Zeiträumen um 10 20 – 30% steigen und fallen, wehren sie mit der Gegenklage, daß die vorgeschlagene Messungsmethode nicht unbedingt zuverlässig sei, und Unterschiede, wenn auch nicht nachweisbare, nicht ausschlösse (*)!

(* Um die gerügten Mängel nachzuweisen, müßten die Krititer selber eine Messungsmethode angeben. Davor aber hüten sie sich, weil man dann ihre Methode auf die Goldwährung anwenden würde. Das wäre gefährlich für ihren Liebling. Darum reden sie lieber von nicht Nachweisbarem, und erwecken damit bei den Laien den Glauben daß dieses nicht „Nachweisbare“ etwas besonders Gefährliches sei.)

Übrigens ist es leicht, auch solch böswillig übertriebenen Forderungen gerecht zu werden, sofern man nur entschlossen ist, das Nötige zu tun. Um was

-158-

handelt es sich denn im Grunde? Doch nur um die Frage, ob durch die Preisschwankungen die Interessen der Gläubiger und Schuldner berührt werden, ob die Bilanz der Gewerbetreibenden durch die Preisverschiebungen beeinflußt wurde und um wie viel, ob die Arbeiter, Beamten, Rentner, Pensionäre mit ihrem Geldeinkommen mehr oder weniger Waren kaufen können.

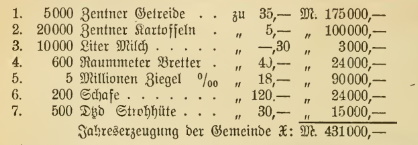

Um solches in einer, jeder Fehlersuche standhaltenden Weise festzustellen, ist aber nur folgendes nötig: Ein Gesetz, durch das alle Warenerzeuger (Landwirte, Fabrikanten) verpflichtet werden, die Menge der von ihnen erzeugten Waren nebst den erzielten Preisen den hierzu bestellten Behörden, dem Bürgermeister, den Gewerbe- und Handelskammern mitzuteilen. Von diesen Behörden werden die Einzelangaben zusammengerechnet und das Ergebnis an eine Sammelstelle gemeldet. Das gibt etwa folgende Aufstellung:

In der Sammelstelle werden die von sämtlichen Gemeinden des Reiches gemeldeten Beträge zusammengerechnet. Die Summe gibt den Vergleichspunkt mit dem in der Folge jede Abweichung festgestellt werden kann. Das geschicht in der Weise, daß die für die neue Messung neu ermittelten Preise von den Sammelstellen in die gleiche, oben skizzierte Rechnung eingestellt werden. Die neue Summe gibt an, um wie viel im Durchschnitt der gesamten Warenproduktion die Preise sich verändert haben. Die Preise müssen also so oft neu ermittelt werden, wie Messungen vorgenommen werden sollen. Die erzeugten Mengen dagegen werden nur jährlich einmal aufgenommen. Für die ausländischen Waren stellt man die Jahreseinfuhr in die Rechnung ein.

In der Sammelstelle werden die von sämtlichen Gemeinden des Reiches gemeldeten Beträge zusammengerechnet. Die Summe gibt den Vergleichspunkt mit dem in der Folge jede Abweichung festgestellt werden kann. Das geschicht in der Weise, daß die für die neue Messung neu ermittelten Preise von den Sammelstellen in die gleiche, oben skizzierte Rechnung eingestellt werden. Die neue Summe gibt an, um wie viel im Durchschnitt der gesamten Warenproduktion die Preise sich verändert haben. Die Preise müssen also so oft neu ermittelt werden, wie Messungen vorgenommen werden sollen. Die erzeugten Mengen dagegen werden nur jährlich einmal aufgenommen. Für die ausländischen Waren stellt man die Jahreseinfuhr in die Rechnung ein.

Da die erzeugten Warenmengen ebenfalls, wie die Warenpreise, Schwankungen unterworfen sind, so kann die auf Grund der neuen Produktionsstatistik ermittelte neue Vergleichsziffer (der sogen. Index) nicht ohne weiteres für die vorangehende Messung benutzt werden. Um hier vergleichbare Größen zu schaffen, müssen die neuen Mengen zunächst mit den Preisen der letzten Messung ausgerechnet werden und dann mit den neuen. Dann erst lassen beide Ziffern einen Vergleich zu.

Die Warenlager der Kaufleute bleiben bei dieser Methode unberücksichtigt. Sie sind in der Produktion einbegriffen, und es kann wohl angenommen werden, daß die Differenzen, die die Produktionspreisstatistik ergibt, in ähnlichem Verhältnis auch die Bilanz der Kaufleute trifft. Es wäre darum unnötiger Ballast, die Warenlager auch noch in der Preisstatistik aufzuführen. Das gleiche ist der Fall mit den Löhnen, die schon in den Warenpreisen enthalten sind. Man kann auch ferner annehmen, daß, wenn die Fabrikpreise währen, auch die Kosten der Lebenshaltung währen müssen, daß also die Arbeiter, Beamten, Rentner, Pensionare für ihr Geld die gleiche Menge Waren kaufen können. (Die Wohnungs-

-159-

miete der Arbeiter, die in der Hauptsache aus Zins besteht, darf hier nicht berücksichtigt werden.)

Die Produktionsmittel (Land, Häuser, Maschinen usw.) dürfen in diese Statistik nicht aufgenommen werden. Die Produktionsmittel sind keine Waren mehr, sondern Güter, die dem Besitzer durch den Gebrauch, nicht als Tauschmittel nützlich sind. Für Dinge aber, die nicht verkauft werden, ist der Preis gleichgültig. Nur derjenige Teil der Produktionsmittel, der auf die Abnutzung fällt (Abschreibungen), verwandelt sich regelmäßig wieder in Waren und kommt, in Erzeugnisse umgewandelt, wieder auf den Markt. In den Warenpreisen findet aber dieser Teil seine gebührende Berücksichtigung.

Der Staat wird also keine Preise, auch nicht die Bedeutung der einzelnen Produkte zu ermitteln haben. Diese ganze Arbeit wird von den Bürgern verrichtet. Die Preisermittlung des Geldes wird dadurch völlig der Politik entzogen und in unparteische Hände gelegt. Das Volk selbst fällt unmittelbar das Urteil in der Währungsfrage.

Dabei wird die Lieferung der Nachweise, die hier dem Staate zur Verfügung gestellt werden, kaum eine nennenswerte Bürde für den Gewerbetreibenden sein. Die Statistik, die dieser führen muß, erweist sich als sehr nützlich; sie gibt ihm Aufschluß, inwiefern seine Betriebsbilanz von wechselnden Verhältnissen, d. h. von der Währung, letzten Endes von der Geldverwaltung, berührt wurde, auch darüber, was auf eine Tätigkeit und was auf die Tätigkeit der Reichsbank zurückzuführen ist.

Der wichtigste Vorwurf, den man diesem Verfahren machen kann, ist der, daß einzelne, am allgemeinen Steigen oder Fallen der Preise beteiligte Personen (Schuldner und Gläubiger) ihre Berichte fälschen werden, daß die Agrarier z. B. die Neigung verspüren werden, einen allgemeinen Preisfall zum Vorschein zu bringen, um den Staat zu veranlassen, den allgemeinen Preisstand durch vermehrtes Geldangebot zu heben, was ja für die Schuldner einer entsprechenden Entlastung gleichkommt.

Jedoch ist diese Gefahr nicht groß, da der einzelne weiß, wie winzig gering der Einfluß seiner persönlichen Erklärung auf das Gesamtergebnis ist. Wenn z. B. ein Agrarier fälschlich einen Verlust von 1000 Mark auf einen Umsatz von 10000 Mark angeben würde, so hätte das für den deutschen Gesamtumsatz von 50 Milliarden so wenig Bedeutung, wie ein Tropfen für das Meer. Stellt man zudem noch solche Fälschung als Urkundenfälschung unter Strafe, so wird sich jeder sagen, daß der gewagte Einsatz in gar keinem Verhältnis zum erwarteten Vorteil steht.

Übrigens beaufsichtigt die eine Erklärung die andere. Meldet die Mehrzahl der Bauern Preissteigerung, so fällt die Ausnahme auf, und der Fälscher muß erwarten, daß man Aufklärung verlangen wird.

Wie man sieht, geht dieses Verfahren einfach über die Wertfrage hinweg, es kümmert sich nicht um den sogenannten „Wert„.

Ware wird mit Ware bezahlt, und nur mit Waren, mit ihren körperlichen Eigenschaften kann das Geld gemessen werden. Ein anderes Maß als Ware gibt es für das Geld nicht. Für das Geld habe ich Waren gegeben, und Waren will ich dafür erhalten. keine Arbeit, keinen Schweiß. Wie der Verkäufer, der mir diese Sachen für mein Geld gibt, in deren Besitz gelangt ist, wie lange er daran gearbeitet hat, das ist seine persönliche Angelegenheit, nicht die meinige.

-160-

Mir kommt es ganz allein auf das Produkt (*) an. Darum ist auch der Arbeitslohn als Maß des Geldpreises zu verwerfen. Dieser richtet sich zwar auch ganz nach dem Arbeitsprodukt und nicht nach der Fabrikuhr, wie Marx behauptet, doch deckt er sich nicht mit dem Arbeitsprodukt, insofern hier in Gestalt von Zins und Grundrente Abzüge vorgenommen werden. Der Lohn zuzüglich Zins und Rente ist aber wiederum weiter nichts als das Arbeitsprodukt, das wir als Ware zum Maßstab des Geldpreises erklärt haben.

(* ) Die Arbeit muß scharf vom Arbeitsprodukt unterschieden werden. Als Maß des Geldpreises ist die Arbeit nicht zu gebrauchen.)

8. Wie kommt der Preis des Papiergeldes zustande?

Die Lehre, wonach das Verhältnis, in dem die Waren ausgetauscht werden, sich nach der zu ihrer Erzeugung nötigen Arbeit, dem sogen. Wert, richtet, kann offenbar auf das Papiergeld nicht angewendet werden. Das Papiergeld erzielt zwar einen Preis, hat aber keinen „Wert“ da es keine Arbeit gekostet hat. Das Papiergeld ist keine „Arbeitsgallerte“ hat keinen „Wertstoff“ keinen „inneren“ noch äußeren Wert, es kann nicht als „Wertspeicher“ als „Wertkonserve“ als „Werttransportmittel“ dienen, es ist nie, minderwertig nie vollwertig. Der Preis des Papiergeldes kann nicht um seinen „Wert als Gleichsgewichtspunkt pendeln„. (Ausdrücke aus der Wertlehre) (**)

(** Hier wäre die Frage erlaubt, warum der Preis um den „Wert“ pendeln muß, warum die Kräfte, die stark genug sind, um den Preis vom Werte zu trennen, nicht auch stark genug sein könnten, um eine dauernde Trennung von Preis und Wert zu bewirken.)

Es muß also seinen eigenen Weg gehen; es ist durchaus den Kräften unterworfen, die den Preis bestimmen und dient nur einem Herrn.

Die Kräfte, die den Preis bestimmen, faßt man zusammen in die Worte: Nachfrage und Angebot. Wollen wir also die oben gestellte Frage erschöpfend beantworten, so müssen wir uns volle Klarheit über den Inhalt dieser beiden Worte verschaffen.

Fragt man heute: Was ist Nachfrage nach Geld, wer hält Nachfrage nach Geld, wo herrscht Nachfrage nach Geld, so erhält man die widerspruchsvollsten Antworten. In der Regel wohl wird es heißen: Nachfrage nach Geld herrscht an den Banken, wo Unternehmer und Kaufleute Wechsel diskontieren. Wächst die Nachfrage nach Geld, so steigt der Zinsfuß, und mit dem Zinsfuß kann man also die Größe der Nachfrage nach Geld messen. Auch der Staat, der mit Fehlbetrag abschließt und Anleihen aufnimmt, hält Nachfrage nach Geld; wie auch die Bettler Nachfrage nach Geld halten.

Dies alles ist aber keine Nachfrage, die mit dem Begriff eines Tauschmittels übereinstimmt. Und das Geld ist doch vor allem Tauschmittel. Und als Tauschmittel sollen und wollen wir das Geld betrachten und behandeln. Stellen wir nun in unserer Frage an die Stelle des Wortes „Geld“ den Ausdruck „Tauschmittel“ so tritt der Unsinn sofort zu Tage, den obige Antworten bergen.

Der Kaufmann, der von der Bank Geld verlangt, tauscht nichts ein; er gibt nichts als sein Versprechen, das Geld zurückzuerstatten. Er borgt, aber er tauscht nicht. Er gibt Geld für Geld. Es findet kein Handel, kein Tausch

-161-

statt; von Preisen ist hier keine Rede. Man spricht vom Zins. Auch der Staat hält mit seiner Anleihe keine Nachfrage nach Tauschmitteln, denn auch er bietet nichts in Tausch an. Er wechselt gegenwärtiges gegen künftiges Geld. Es handelt sich also hier nicht um eine „Nachfrage“ nach Tauschmitteln, nicht um eine mit dem Zwecke des Geldes übereinstimmende Nachfrage nach Geld. Um Nachfrage nach Geld, nach Tauschmitteln zu halten, muß etwas vom Geld Verschiedenes in Tausch angeboten werden. Das ist im Worte schon ausgedrückt.

Wo herrscht nun Nachfrage nach Geld?

Antwort: dort, wo man Tauschmittel braucht, dort, wo die Arbeitsteilung Waren auf den Markt wirft, die zu ihrem gegenseitigen Austausch auf das Tauschmittel, auf Geld angewiesen sind.

Und wer hält Nachfrage nach Geld? Wer anders als der Bauer, der Ware auf den Markt bringt, als der Kaufmann, der am Ladentisch seine Waren feilhält, als der Arbeiter, der sich zu irgendeiner Arbeit anbietet und für sein Arbeitsprodukt Geld verlangt. Wo das Warenangebot groß ist – dort herrscht große Nachfrage nach Tauschmitteln; wo das Warenangebot wächst, dort wächst die Nachfrage nach Geld, nach Tauschmitteln. Nimmt man die Waren fort, so verschwindet auch die Nachfrage nach Geld. Dort, wo Urwirtschaft und Tauschhandel betrieben werden, gibt es auch keine Nachfrage nach Geld.

Es ist also klar; wir unterscheiden scharf zwischen dem Kaufmann, der am Ladentisch den Kattun dem Bauer anbietet, und demselben Kaufmann, der eine Stunde später bei seiner Bank vorspricht, um dort einen Wechsel zu diskontieren. Mit dem Kattun in der Hand hielt der Kaufmann, Nachfrage nach dem Tauschmittel, nach Geld. Mit dem Wechsel in der Hand hält der Kaufmann bei seiner Bank keine Nachfrage nach Geld, denn der Wechsel ist keine Ware. Hier ist vom Zinsfuß die Rede. Hier herrscht gemeiner Geldbedarf, keine Nachfrage.

Die Nachfrage nach Geld hat mit diesem Bedarf an Geld nichts gemein. Bedarf an Geld hat der Bettler, der Staat, der umwucherte Bauer, auch der Kaufmann, der Unternehmer, der einen Wechsel diskontieren will; Nachfrage nach Geld hält nur der, der Ware feilhält. Bedarf an Geld ist eine vieldeutige, Nachfrage nach Geld eine eindeutige Sache. Der Bedarf in Geld geht von einer Person die Nachfrage nach Geld von einer Sache, von der Ware aus. Der Beitter will ein Almosen, der Kaufmann will sein Geschäft vergrößem, der Spekulant will seinen Konkurrenten das Geld der Banken entziehen, um allein auf dem Markte als Käufer auftreten zu können, der Bauer ist in die Falle gegangen, die der Wucherer ihm stellte. Sie haben alle schrecklichen Bedarf an Geld, ohne Nachfrage nach Geld halten zu können, denn diese kommt nicht von den Sorgen der Menschen, sondern von dem Vorrat und Angebot von Waren. In diesem Sinne ist es darum auch falsch, wenn man sagt: Bedarf und Angebot bestimmen die Preise. Es herrscht zwischen dem, mit dem Zinsfuß gemessenen Geldbedarf und der mit den Preisen gemessenen Geldnachfrage der denkbar größte Wesensunterschied. Beide Dinge haben durchaus nichts Gemeinsames.

-162-

Wer beim Worte „Nachfrage nach Geld“ nicht sofort an Ware denkt, wer beim Worte „Große Nachfrage nach Geld“ nicht sofort einen Berg von Waren, einen Markt, einen Güterzug, ein überladenes Schiff vor Augen hat, vielleicht auch an Zuvielerzeugung, an Arbeiterbataillone usw. denkt, der versteht den Sinn des Wortes „Nachfrage nach Tauschmilteln, nach Geld“ nicht, der hat noch nicht erfaßt, daß die Arbeitsteilung Ware erzeugt, die zu ihrem Austausch auf das Geld ebenso angewiesen ist, wie die Steinkohlen auf die Güterwagen.

Und wer jemand von steigender Nachfrage nach Geld sprechen hört, weil der Zinsfuß gestiegen, der weiß, daß dieser keine bestimmten Ausdrücke für seine Begriffe hat. Wenn aber jemand einem Nationalökonomen in die Hände fällt, der Geldbedarf und Geldnachfrage verwechselt, so hat er die Pflicht, ihn darauf aufmerksam zu machen, daß man wissenschaftliche Fragen nicht in Kauderwelsch behandeln soll.

Also die Nachfrage nach Geld scheiden wir vollständig von allen menschlichen Bedürfnissen, Spekulationen, Handlungen, Konjunkturen usw., wir entziehen sie dem Wertnebel, der sie bisher umhüllte, und setzen sie thronend auf den Berg von Waren, womit die Arbeitsteilung den Markt ununterbrochen beschickt – weithin für alle sichtbar, greifbar und meßbar.

Wir scheiden diese Nachtrage nach Geld von dem Bedarf an Geld. Wir bilden einen anderen Berg, aber nicht aus Waren, sondern aus Wechseln, Pfandbriefen, Schuldscheinen, Obligationen, Konsols, Versicherungsurkunden usw. und sehen darauf ebenso weithin sichtbar – Bedarf an Geld. Auf den ersten Berg schreiben wir „Preise“ und auf den letzteren „Zinsfuß“ und wer dann noch im Flusse dieser Untersuchung an Geldbedarf denkt, wenn ich von Nachfrage spreche, der soll dieses urgesunde Buch zuklappen. Es ist nicht für ihn geschrieben.

Nachfrage und Angebot bestimmen den Preis, das heißt, das Verhältnis, in dem Geld und Waren ausgetauscht werden; und was Nachfrage nach Geld ist, wissen wir jetzt. Sie ist Substanz; der fortwährend fließende, aus der Arbeitsteilung quellende Warenstrom.

Und das Angebot von Geld? Auch diesem Begriff müssen wir Inhalt und Gestalt geben und ihn aus dem Dunstkreis ziehen, in den auch er gehüllt ist.

Der Bauer, der Kartoffeln erntet, der Schneider, der einen Rock nähte, muß das Produkt seiner Arbeit gegen Geld anbieten, aber was macht er mit dem Geld? Was haben die 100000 Bauern und Handwerker mit dem Taler gemacht, der seit 100 Jahren von Hand zu Hand gegangen ist? Jeder von ihnen bot den Taler an — gegen Ware, die, einmal in ihrem Besitz, zum Gebrauchsgut wurde und vom Markte verschwand. Der Taler aber blieb auf dem Markte, er kehrte immer wieder zurück —1 Jahr, 10 Jahre, 100 Jahre und, mit anderer Prägung, vielleicht auch 1000 – 2000 – 3000 Jahre. Er war eben allen, durch deren Hände er ging, nur als Ware dienlich, von den 100000 Mann war keiner da, der den Taler anders gebrauchen konnte. Die Nutzlosigkeit des Talers zwang alle, ihn wieder loszuschlagen, zu verkaufen, d. h. ihn in Tausch gegen Waren anzubieten.

Wer viel Geld hatte, mußte auch viel Geld anbieten, wer wenig Geld hatte, mußte auch das Wenige anbieten. Und dieses Angebot von Geld nannte man und nennt man noch heute ganz richtig die Nachfrage nach Waren. Wo

-163-

viel Ware liegt, ist die Nachfrage nach Geld groß; ebenso muß man sagen können: wo viel Geld ist, muß notwendigerweise die Nachfrage nach Waren größer sein als dort, wo nur wenig Geld ist. (Die Einschränkungen hierzu werde ich früh genug machen.)

Gibt es etwa noch eine andere Nachfrage nach Waren als die, die das Angebot von Geld vertritt?

Auch hier müssen wir, wie bei der Nachfrage nach Geld, unterscheiden zwischen Nachfrage und Bedarf an Waren. Bedarf an Waren haben viele Bedürftige. Nachfrage nach Waren hält nur der, der Geld für die Waren anbietet. Den Bedarf an Waren drückt man mit Bitten, Betteln und Bittschriften aus, die Nachfrage nach Waren durch Aufschlagen der harten Taler auf den Ladentisch. Vor dem Bedarf an ihren Waren verkriechen sich die Kaufleute; sie lassen sich täglich vor dem Hahnschrei dreimal durch die Dienstboten verleugnen; die Nachfrage nach ihren Waren aber lockt sie herbei. Kurz, Nachfrage nach Waren besteht im Angebot von Geld; wer kein Geld hat, hält keine Nachfrage, und wer es hat, muß damit Nachfrage nach Waren halten. (Wann er das tun muß, werden wir später sehen.)

Die Nachfrage nach Waren, schlechtweg Nachfrage genannt, ist also immer und ausschließlich durch das Geld vertreten. Ein Berg von Geld bedeutet eine große Nachfrage nach Waren. Freilich nicht jederzeit, wie der Kriegsschatz von 180 Millionen in Spandau schlagend beweist, denn in 40 Jahren hat dieser Geldberg nicht für eine Mark Waren gekauft. Auf diese Ausnahmen werden wir noch zurückkommen. Die Entdeckung einer neuen Goldmine bedeutet eine wachsende Nachfrage nach Waren, und wenn der Staat in den Papierwährungsländern neue Steindruckpressen in Betrieb setzt, so weiß es schon jeder, daß die Nachfrage und die Preise steigen werden. Gäbe man jedem das Recht, Banknoten, Schatzscheine und goldene Münzen in der Mitte durchzuschneiden und jede Hälfte für ein Ganzes auszugeben, so würden die Nachfrage und auch die Preise auf das Deppelte steigen.

Das ist soweit richtig. Aber sind wir dann schon berechtigt, das Angebot von Geld, wie wir das mit dem Angebot von Waren tun, so auf sich selbst zu stellen, und zu sagen: Wer den Geldbestand mißt, der mißt auch die Nachfrage nach Ware? Mit anderen Worten: können wir das Angebot von Geld derart mit dem Geldbestand für eins erklären, daß wir dieses Angebot, also die Nachfrage nach Waren, von dem Seelenzustand der Geldbesitzer völlig scheiden können?. Unterliegt das Angebot des Geldes nicht, wenigstens zum Teil, den Launen des Marktes, der Gewinnsucht der Spekulanten; mit einem Wort, ist das Angebot von Geld nur reiner Geldstoff — liegt keinerlei Handlung darin! Die Wichtigkeit, die diese Frage für die Lösung unserer Aufgabe hat, liegt auf der Hand.

Wir sagen: die Arbeitsteilung liefert einen fortwährend fließenden Strom von Waren: „das Angebot„. Der Geldbestand liefert das Geldangebot also „die Nachfrage„? Wäre dieses Geldangebot nur auch so ununterbrochen wie der Geldbestand eine feste Größe ist, so wäre der Preis, das Tauschverhälnis zwischen Geld und Waren unabhängig von jeder menschlichen Handlung. Geld wäre die verkörperte, scharfgeschnittene Gestalt der Nachfrage, wie die Ware das verkörperte, wägbare, berechenbare Angebot ist. Man brauchte dann nur

-164-

zu wissen, in welchem Verhältnis Geld- und Warenvorrat stehen, um auch zu wissen, ob die Preise steigen oder fallen werden. Bei dem im folgenden Abschnitt beschriebenen Freigeld, da ist es so. Da können wir sagen: das Freigeld verkörpert die Nachfrage; es scheidet aus der Nachfrage alle Wünsche des Geldbesitzers in bezug auf die Zeit und Größe der Nachfrage aus. Das Freigeld diktiert seinem Besitzer die Kaufaufträge in die Feder und macht diese Kaufaufträge zur gebieterischen Notwendigkeit. Darum kann man auch beim Freigeld die Größe der Nachfrage unmittelbar mit der Menge Freigeld, das der Staat in Umlauf erhält, messen, wie man das Angebot von Kartoffeln und Morgenzeitungen mit der Größe der Ernte und der Auflage der Zeitung messen kann.

Solches ist aber beim heutigen Geld nicht der Fall, wie wir sehen werden, und darum können wir auch die Frage, die wir gestellt haben, vorerst nicht beantworten. Wir müssen weitere Untersuchungen vornehmen, um sagen zu können, wie der Preis des gemeinen Papiergeldes zustande kommt.