IZ: 2 Auf die Umwelt kommtʼs an!

Nie werde ich den klugen Rat vergessen, den ich 1967 als Doktorand beimErlernen des Klonens von Stammzellen erhielt. Erst Jahrzehnte später konnte ich diesen scheinbar simplen Tipp in seiner ganzen Tiefe ermessen. Mein Professor und Mentor war Irv Konigsberg, ein überragender Wissenschaftler, der als einer der Ersten die Kunst des Klonens von Stammzellen gemeistert hat. Er sagte mir, wenn deine Zellkulturen vor sich hin kümmern, dann suche die Ursache zuerst in der Umgebung der Zellen, nicht bei den Zellen selbst.

Mein Professor war nicht so derb in seiner Ausdrucksweise wie Bill Clintons Wahlkampfleiter James Carville, der einst den Spruch »Itʼs the economy, stupid – Auf die Ökonomie kommtʼs an, Dummkopf« prägte, der dann zum Mantra des Präsidentschaftswahlkampfes von 1992 wurde. Doch die Zellbiologen hätten gut daran getan, sich auch so ein Schild mit dem Spruch »Auf die Umwelt kommtʼs an, Dummkopf« auf ihre Schreibtische zu stellen. Im Laufe der Zeit erkannte ich, daß der Rat meines Professors der Schlüssel zum Verständnis des Lebens war. Und immer wieder fand ich Irvs Rat bestätigt: Wenn ich meinen Zellen eine gesunde Umgebung anbot, dann gediehen sie; war die Umgebung nicht optimal, dann kümmerten sie vor sich hin. Doch sobald ich ihre Umgebung dann verbesserte, erholten sich die Zellen.

Doch die meisten Zellbiologen besaßen nicht diese höheren Weihen im Umgang mit Zellkulturen. Und nach Watsons und Cricks Entschlüsselung des DNS-Codes ließen die Wissenschaftler jede Berücksichtigung von Umwelteinflüssen völlig außer Acht. Doch selbst Charles Darwin räumte am Ende seines Lebens ein, in seiner Evolutionstheorie sei die Rolle der Umgebung zu kurz gekommen. In einem Brief an Moritz Wagner schrieb er im Jahr 1876 [Darwin, F 1888]:»Meiner Meinung nach war der größte Fehler, der mir unterlaufen ist, daß ich neben der natürlichen Auslese dem Einfluß der Umgebung, z.B. Nahrung, Klima etc., nicht genug Beachtung geschenkt habe. […] Als ich die ENTSTEHUNG DER ARTEN schrieb und auch noch einige Jahre später, fand ich nur dürftige Hinweise auf den direkten Einfluß der Umgebung, aber mittlerweile gibt es zahlreiche Belege dafür.«

Die Wissenschaftler, die Darwins Theorie folgten, machten den gleichen Fehler. Das Problem bei der mangelnden Beachtung der Umgebung besteht darin, daß sie zu einer Überbetonung der »Natur«, zu genetischem Determinismus führt – zu der Überzeugung, daß die Gene die Biologie »steuern«. Diese Überzeugung hat nicht nur viele Forschungsmittel in eine falsche Richtung gelenkt, wie ich später noch ausführen werde, sondern auch die Art, wie wir über unser Leben denken, verändert. Wenn Sie glauben, daß die Gene Ihr Leben bestimmen, und Sie wissen, daß Sie keinen Einfluß darauf hatten, welche Gene Sie bei Ihrer Empfängnis mitbekommen haben, dann haben Sie allen Grund, sich als Opfer der Vererbung zu fühlen. »Ich kann nichts dafür, daß ich so langsam arbeite, daß ich Termine nie einhalten kann – ich bin eben erblich so veranlagt!«Seit dem Anbruch des genetischen Zeitalters wurde uns eingetrichtert, daß wir der Macht unserer Gene unterliegen.

Die Welt ist voller Menschen, die in der Angst leben, daß sich ihre Gene eines Tages ohne jede Vorwarnung gegen sie wenden werden. Wie viele Menschen leben in dem Gefühl, wandelnde Zeitbomben zu sein – sie warten nur darauf, daß der Krebs in ihr Leben hereinplatzt, so wie er in das Leben ihrer Mutter, Schwester oder Tante hereingebrochen ist. Millionen von Menschen halten ihre schwache Gesundheit nicht für das Ergebnis einer Kombination von mentalen, physischen, emotionalen und spirituellen Gründen, sondern führen sie auf eine Unzulänglichkeit in der Biochemie ihres Körpers zurück. Sind Ihre Kinder ungezogen? Immer mehr Eltern greifen zuerst zu Medikamenten, um ein »chemisches Ungleichgewicht« zu therapieren, statt sich die Mühe zu machen, herauszufinden, was im Körper, im Geist und in der Seele ihres Kindes los ist. Zweifellos können manche Krankheiten wie die Huntington-Krankheit, Thalassämie major und Mukoviszidose auf einen genetischen Defekt zurückgeführt werden. Doch von solchen Krankheiten sind weniger als zwei Prozent der Bevölkerung betroffen. Der weitaus größte Teil der Menschen kommt mit Genen auf die Welt, die ihnen ein gesundes, glückliches Leben ermöglichen könnten. Die Plagen der heutigen Zeit – Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs – torpedieren ein glückliches, gesundes Leben. Doch diese Krankheiten lassen sich nicht auf ein einzelnes Gen zurückführen, sondern auf komplexe Interaktionen zwischen verschiedenen Genen und Umweltfaktoren.

Immer wieder gibt es Schlagzeilen, in denen verkündet wird, man habe das Gen für alles Mögliche, von Depression bis Schizophrenie, gefunden. Wenn man die Artikel dann jedoch etwas sorgfältiger liest, stellt man fest, daß hinter der reißerischen Überschrift die nüchterne Wahrheit steht, die Wissenschaftler hätten zwar eine Verbindung zwischen vielen Genen mit verschiedenen Krankheiten gefunden, aber es handle sich sehr selten nur um ein einzelnes Gen, das direkt zu einem Problem oder einer Krankheit führe. Die Verwirrung entsteht, wenn die Medien nicht genau zwischen den Worten Zusammenhang und Ursache unterscheiden. Es ist eine Sache, wenn etwas mit einer bestimmten Krankheit in Zusammenhang steht, aber eine andere, diese Krankheit zu verursachen. Wenn ich Ihnen meine Autoschlüssel zeige und behaupte, ich könnte damit meinen Wagen »kontrollieren«, dann macht das ja vielleicht noch Sinn, denn schließlich muß man den Schlüssel ins Zündschloß stecken, um loszufahren. Aber wenn die Schlüssel tatsächlich die Kontrolle über das Auto hätten, dürfte man sie nicht im Auto stecken lassen, denn sie könnten auf die Idee kommen, mal schnell allein einen Ausflug zu machen. In der Tat stehen die Schlüssel in Zusammenhang mit der Kontrolle des Wagens, doch die eigentliche Kontrolle liegt bei der Person, die den Schlüssel umdreht. So gibt es auch Gene, die mit dem Verhalten und den Eigenschaften einer Person in Zusammenhang stehen, doch sie bleiben inaktiv, bis sie durch irgend etwas ausgelöst werden.

Was aktiviert Gene? Die Antwort wurde 1990 in einem Artikel von H. F. Nijhout unter dem Titel »Metaphors and the Role of Genes und Development« [Nijhout 1990] schlüssig dargestellt. Nijhout stellte fest, die Annahme, die Gene steuerten die Lebensvorgänge, sei so lange und so oft wiederholt worden, daß die Wissenschaftler vergessen hätten, daß es sich dabei um eine Hypothese und nicht um eine Tatsache handelte. Diese Hypothese wurde jedoch nie bewiesen und läßt sich von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen eher widerlegen. Doch die genetische Steuerung ist in unserer Gesellschaft schon zu einer Art Metapher geworden, meint Nijhout. Wir wollen glauben, daß die Gentechniker die neuen medizinischen Zauberer sind, die alle Krankheiten heilen und ganz nebenbei noch ein paar neue Einsteins und Mozarts erschaffen können. Doch eine Metapher ist noch keine wissenschaftliche Wahrheit. Nijhout folgert aus seinen Erkenntnissen: »Wird eine Gen-Wirkung benötigt, so wird dieses Gen durch ein Signal aus der Umgebung und nicht aus dem Gen selbst heraus aktiviert.«Mit anderen Worten: Auf die Umwelt kommtʼs an, Dummkopf!

2.1 Proteine: Der Stoff, aus dem das Leben ist

Es liegt nahe, daß die Steuerung des Lebens durch die Gene zu einer Metapher wurde, da die Wissenschaftler ihre Forschung mit immer größerem Eifer auf die Mechanismen der DNS konzentrierten. In der organischen Chemie entdeckte man, daß Zellen aus vier Typen sehr großer Moleküle bestehen: aus

- Polysacchariden (komplexen Zuckern),

- Lipiden (Fetten),

- Nukleinsäuren (DNS/RNS) und

- Proteinen.

Die Zellen brauchen alle vier, doch die Proteine sind die Hauptkomponenten lebender Organismen. Da unsere Zellen im Wesentlichen eine Ansammlung von Protein-Bausteinen sind, könnten Sie Ihren Körper mit seinen Billionen von Zellen als eine Art Protein-Maschine betrachten. Dochinzwischen haben Sie sicher erkannt, daß wir mehr sind als Maschinen. Zum Beispiel braucht unser Körper über 100.000 verschiedene Proteine, um zu funktionieren. Und wie werden diese hochkomplexen Stoffe in unserem Körper zusammengesetzt?

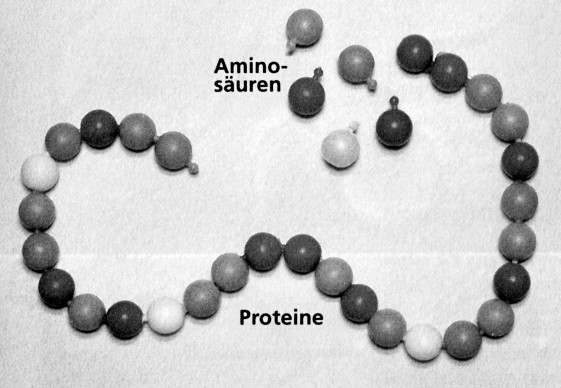

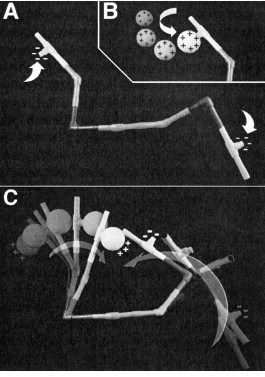

Jedes Protein besteht aus einem langen Strang miteinander verbundener Aminosäuremoleküle, die sich mit einer Stöpselperlenkette vergleichen lassen, wie kleine Kinder sie manchmal haben (siehe Abbildung). Jede Perle steht für eines der zwanzig Aminosäuremoleküle, die von den Zellen verwendet werden. Ich mag zwar den Perlenkettenvergleich, aber er hinkt ein wenig, da jede Aminosäure eine etwas andere Form hat. Stellen Sie sich also eine Stöpselperlenkette vor, mit leicht unterschiedlichen Perlen.

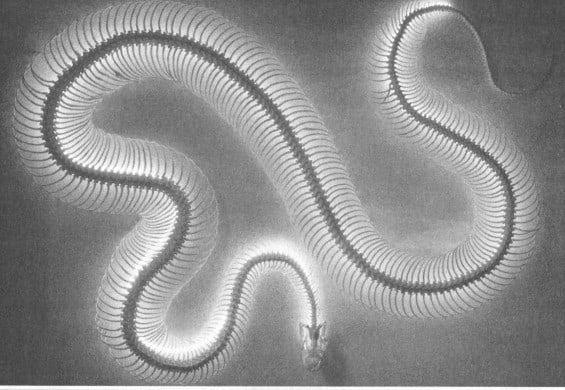

Genauer gesagt ist die Aminosäurekette, die das Rückgrat der Zellproteine darstellt, sehr viel beweglicher als eine Stöpselperlenkette, die ja auseinander bricht, wenn man sie zu stark biegt. Struktur und Verhalten der miteinander verbundenen Aminosäuren gleichen eher der Wirbelsäule einer Schlange. Dort ermöglichen es die vielen, untereinander verbundenen Wirbel, daß sich die Schlange zu vielerlei Formen biegen kann, von einer gestreckten »Stange« bis zu einem engen »Knoten«.

Die flexiblen Verbindungen (Peptidbindungen) zwischen den Aminosäuren im »Rückgrat« des Proteins ermöglichen es diesen Riesenmolekülen, eine Vielzahl von Formen zu bilden. Durch Drehung und Biegung ihrer Aminosäure-»Wirbel« ähneln die Protein-Moleküle mit ihren Windungen winzigen Schlangen.

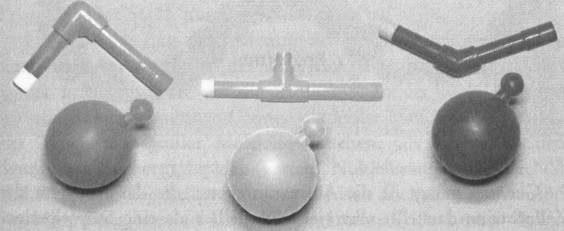

Es gibt zwei wesentliche Faktoren, welche die Gestalt eines Protein-Rückgrats bestimmen. Der eine Faktor ist das physische Muster, das durch die Sequenz der unterschiedlich geformten Aminosäuren zustandekommt. Im Gegensatz zu gleich gestalteten Stöpselperlen hat jede der zwanzig Aminosäuren eine spezifische Form. Sie können sich das so ähnlich wie eine Steckverbindung unterschiedlich gebogener Rohre vorstellen (siehe Abbildung). Der zweite Faktor betrifft die elektromagnetische Anziehung zwischen den einzelnen Aminosäuren. Die meisten von ihnen haben eine positive oder eine negative Ladung und funktionieren wie Magnete: Gleiche Ladungen stoßen sich ab, gegensätzliche Ladungen ziehen sich an. Wie unten dargestellt, biegt sich das flexible Rückgrat eines Proteins, je nach den positiven und negativen Ladungen seiner Aminosäuren, in eine bevorzugte Form.

Im Gegensatz zu den gleich geformten Stöpselperlen hat jede der zwanzig Aminosäuren des »Protein-Rückgrats« eine eigene Gestalt. Das entspricht ungefähr dem Unterschied zwischen einer Kettenverbindung aus identischen Stöpselperlen und einer Steckverbindung aus verschieden geformten Rohrstücken.

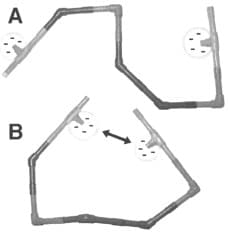

Die Protein-Rückgrate in A und B bestehen aus genau den gleichen Aminosäuresequenzen, haben aber unterschiedliche Formen, die aus der Verdrehung an den Verbindungspunkten herrühren. Wie bei Rohrverbindungen winden sich auch die unterschiedlich geformten Aminosäuren an ihren Peptidbindungen wie eine Schlange. So können Proteine ihre Gestalt verändern, obwohl sie zwei bis drei bestimmte Formen bevorzugen.

Welche der beiden Anordnungen A und B würde unser hypothetisches Protein bevorzugen? Die Antwort ergibt sich daraus, daß die beiden End-Aminosäuren eine negative Ladung haben. Da sich gleiche Ladungen abstoßen, sind sie umso stabiler, je weiter sie voneinander entfernt sind. Also wäre die Anordnung A günstiger, weil die negativen Ladungen weiter voneinander entfernt sind.

Bei manchen Proteinen ist das Rückgrat so lang, daß sie für ihren Faltungsprozeß die Unterstützung spezieller Hilfs-Proteine brauchen, sogenannter Chaperone. Nicht korrekt gefaltete Proteine sind nicht in der Lage, optimal zu funktionieren, vergleichbar mit unangemessen verkrümmten Wirbelsäulen beim Menschen. Solche fehlerhaften Proteine werden von der Zelle zerstört. Ihre Aminosäuren werden auseinandergebaut und bei der Synthese neuer Proteine verwendet.

2.2 Wie Proteine Leben erzeugen

Lebendige Organismen unterscheiden sich von leblosen Gebilden dadurch, dass sie sich bewegen. Die Triebkraft hinter ihren Bewegungen verrichtet die für lebendige Systeme charakteristische »Arbeit«, zum Beispiel Atmung, Verdauung und Muskelkontraktionen. Um das Wesen des Lebens zu begreifen, muß man zuerst verstehen, wie sich »Protein-Maschinen« bewegen können.

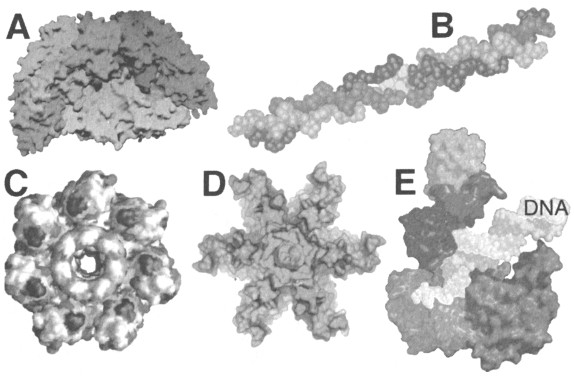

Die genaue räumliche Anordnung der Atome oder Konformation eines Protein-Moleküls, wie der Biologe sagt, spiegelt einen ausgeglichenen Zustand seiner elektromagnetischen Ladungen wider. Doch wenn die positiven und negativen Ladungen verändert werden, dreht sich das Protein-Rückgrat automatisch in eine neue Form, um der neuen Ladungsverteilung gerecht zu werden. Die Verteilung der elektromagnetischen Ladung innerhalb eines Proteins kann selektiv durch eine Reihe von Prozessen verändert werden, unter anderem durch die Verbindung mit anderen Molekülen oder chemischen Gruppen, wie zum Beispiel Hormonen; durch das enzymatische Hinzufügen oder Entfernen von geladenen Ionen oder durch die Interferenz durch elektromagnetische Felder, wie zum Beispiel der Abstrahlung von Mobiltelefonen [Tsong 1989].Diese beweglichen Proteine zeigen uns in ihrer Bauweise ein noch eindrucksvolleres Wunder, denn ihre präzisen dreidimensionalen Formen erlauben ihnen auch, sich mit anderen Proteinen zu verbinden. Wenn ein Protein einem Molekül begegnet, das ihm physisch und energetisch entspricht, dann verbinden sich die beiden wie ein Getriebe oder wie das Räderwerk einer alten Taschenuhr.

Abbildung A zeigt die bevorzugte Konformation unseres hypothetischen Protein-Rückgrats. Die abstoßenden Kräfte zwischen den beiden negativ geladenen End-Aminosäuren (siehe Pfeile) sind so weit voneinander entfernt wie möglich. Abbildung B zeigt eine Nahaufnahme einer End-Aminosäure. Ein Signal, in diesem Fall ein Molekül mit einer stark positiven Ladung (weiße Kugel) wird zu der negativen Seite der End-Aminosäure hingezogen und verbindet sich mit ihr. In unserem Beispiel ist das Signal stärker positiv geladen als die negative Ladung der End-Aminosäure. Nachdem sich das Signal mit dem Protein verbunden hat, gibt es an diesem Ende des Rückgrats einen Überschuß an positiver Ladung. Da positive und negative Ladungen einander anziehen, drehen sich die Aminosäuren jetzt so um ihre Verbindungen, daß das positive und das negative Ende näher beieinander sind. Abbildung C zeigt, wie sich das Protein von der Konformation A in die Konformation B entwickelt. Die Veränderung der Konformationen erzeugt Bewegung, und diese Bewegung wird in Arbeit umgesetzt, zum Beispiel in Verdauung, Atmung oder Muskelanspannung. Wenn sich das Signal wieder löst, kehrt das Protein in seine Ausgangsposition zurück. So sorgen signalgesteuerte Proteinbewegungen für das Leben. In den folgenden beiden Abbildungen sehen Sie fünf einzigartig geformte Proteine als Beispiele für das molekulare »Getriebe« der Zellen. Diese organischen Teilchen haben sanftere Kanten als menschengemachte Maschinenbauteile, aber Sie können sehen, wie ihre dreidimensionalen Formen mit den Formen anderer, komplementärer Proteine genau ineinander greifen.

Protein-Menagerie: Abgebildet sehen Sie fünf verschiedene Beispiele von Protein-Molekülen. Jedes Protein besitzt eine komplexe dreidimensionale Konformation, die in jeder Zelle in einer exakt gleichen Kopie auftreten. A) Wasserstoffverdauendes Enzym; B) In sich verwebte Kollagen-Protein-Faser; C) Kanal, ein membranumhülltes Protein mit einer offenen Pore im Zentrum; D) Protein-Untereinheit einer »Kapsel«, die einen Virus umhüllt; E) DNS-synthetisierendes Enzym mit angehängter DNS-Helix.

In der zweiten Abbildung habe ich ein Uhrwerk mit den Zellmechanismen verglichen. Das erste Bild zeigt die Metall-Mechanik eines Uhrwerks mit Federn und Zahnrädchen. Wenn sich Rädchen A dreht, versetzt es Rädchen B ebenfalls in Drehung, wenn sich B dreht, dreht sich C mit und so weiter. Im nächsten Bild setze ich für die menschengemachten Rädchen die weicher geformten organischen Proteine ein (in einer millionenfachen Vergrößerung). So wird anschaulich, daß die Proteine wie die Zahnräder einer Uhr ineinander greifen können. Man kann sich vorstellen, wie sich Protein A dreht und damit Protein B in Bewegung versetzt, was wiederum Protein C mitdreht. Wenn man das erkannt hat, kann man, wie in der dritten Abbildung, die Maschinenteile weglassen und voilà! – Sie sehen eine Protein-Maschine – eine von Tausenden ähnlicher Proteinansammlungen, die gemeinsam eine Zelle bilden.

Zytoplasma-Proteine, die in bestimmten physiologischen Funktionen zusammenarbeiten, werden in so genannten Ketten oder Zyklen zusammengefaßt. Diese Gruppierungen werden nach ihren Funktionen bestimmt, zum Beispiel die Atmungs-Kette, die Stoffwechsel-Kette und der berüchtigte, energieerzeugende Zitronensäurezyklus, der Schrecken vieler Medizinstudenten, die ihn mit allen einzelnen Proteinen und komplexen chemischen Reaktionen auswendig lernen müssen.

Können Sie sich vorstellen, wie aufgeregt die Biologen waren, als sie herausfanden, wie diese Protein-Maschinen funktionieren? Die Zellen nutzen ihre Bewegungen, um bestimmte Stoffwechsel- und Verhaltensfunktionen durchzuführen. Die ständigen, die Form der Proteine verändernden Bewegungen, die in einer Sekunde tausendfach ablaufen können, sind die Bewegungen, die das Leben antreiben.

2.3 Das Primat der DNS

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß ich bei all dem die DNS gar nicht erwähnt habe. Das liegt daran, daß die Veränderung der elektromagnetischen Ladung die verhaltenserzeugenden Bewegungen bewirkt, nicht die DNS. Wie sind wir zu der weitverbreiteten Meinung gekommen, daß die Gene die Biologie steuern? In seinem Buch DER URSPRUNG DER ARTEN meint Darwin, daß die »Erbfaktoren« von Generation zu Generation weitergegeben werden und die Eigenschaften der Nachkommen bestimmen. Darwins Einfluß war so groß, daß sich die Wissenschaftler vollkommen auf die Erkundung dieses Erbmaterials stürzten, welches angeblich das Leben steuert.

Im Jahr 1910 offenbarten intensive Mikroskopanalysen, daß das Erbgut in den Chromosomen steckt – fadenähnlichen Strukturen, die kurz vor der Zellteilung sichtbar werden. Die Chromosomen werden dann in den größten Organellen der beiden Tochterzellen, den jeweiligen Zellkernen aufgenommen. Als die Wissenschaftler diese Zellkerne isolierten und analysierten, fanden sie in den Chromosomen zwei Arten von Molekülen: Proteine und DNS. Irgendwie hing die Protein-Maschine des lebenden Organismus mit der Struktur und Funktion dieser Chromosomen zusammen.

Das Wissen um die Funktionsweise der Chromosomen erweiterte sich 1944, als die Wissenschaftler feststellten, daß die DNS die Erbinformationen enthielt [Avery et al., 1944; Lederberg 1994]. In raffinierten Experimenten entnahm man reine DNS aus einer Art Bakterien, nennen wir sie einmal A, und reine DNS aus Kulturen, die nur Bakterien der Spezies B enthielten. Innerhalb kurzer Zeit begannen die Bakterien der Spezies B Eigenschaften aufzuweisen, die sich zuvor nur bei A beobachten ließen. Sobald klar war, daß man nur DNS brauchte, um Eigenschaften zu vererben, wurde das DNS-Molekül zum wissenschaftlichen Superstar.

Jetzt war es an Watson und Crick, die Struktur und Funktion dieses Superstar-Moleküls zu entziffern. DNS-Moleküle sind lang und fadenähnlich. Sie bestehen aus vier stickstoffhaltigen organischen Basen namens Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin oder A, T, C und G. Watson und Crick entdeckten, daß die Sequenz der A-, T-, C- und G-Basen in der DNS die Sequenz der Aminosäuren bestimmt, die das Rückgrat eines Proteins bilden. Diese langen DNS-Fäden sind in einzelne Gene, das heißt in Segmente, unterteilt, die eine »Kopiervorlage« für ein bestimmtes Protein enthalten. Der Code für den Proteinerzeugungs-Apparat der Zelle war geknackt!

Watson und Crick erklärten auch, warum die DNS das perfekte Vererbungsmolekül ist. Jeder DNS-Strang ist normalerweise mit einem zweiten DNS-Strang verbunden und in der so genannten Doppelhelix locker mit diesem verschlungen. Das Geniale an diesem System ist, daß sich die Basen-Sequenzen der beiden Seiten wie Spiegelbilder entsprechen. Wenn sich die beiden DNS-Stränge entwinden, enthält jeder Strang die erforderlichen Informationen, um eine exakte Kopie seiner selbst zu erzeugen. Trennen sich die beiden Stränge, so kann sich das DNS-Molekül selbst vervielfältigen. Diese Beobachtung führte zu der Annahme, die DNS steuere ihre eigene Replikation – sie sei sozusagen »ihr eigener Boß«.

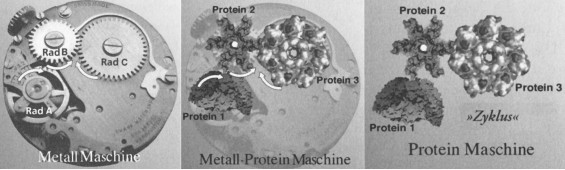

Die »Annahme«, die DNS steuere ihre Replikation selbst und liefere gleichzeitig die Vorlage für die körpereigenen Proteine, ließ Francis Crick jenes zentrale Dogma der Biologie formulieren, nämlich daß die DNS die Hauptrolle bei der Vererbung spielt. Dieses Dogma ist so tief in der modernen Biologie verankert, daß es in Stein gemeißelt scheint wie die Zehn Gebote. In jedem wissenschaftlichen Text wird dieses Dogma vom Primat der DNS stillschweigend vorausgesetzt.

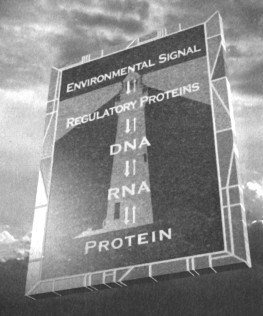

Das Leben entfaltet sich diesem Dogma zufolge von der DNS, die über allem steht, zur RNS. Diese RNS ist die kurzlebige Kopie der DNS. Sie bildet die Schablone, aus der sich die Aminosäure-Sequenz ableitet, die das Rückgrat der Proteine erzeugt. Das Diagramm illustriert die Logik unseres »Zeitalters des genetischen Determinismus«: Weil die Eigenschaften eines lebendigen Organismus durch die Art seiner Proteine bestimmt werden und die Proteine in der DNS kodiert sind, ist die DNS logischerweise die »erste Ursache« oder der Ort, an dem die Eigenschaften eines Organismus festgelegt werden.

Das zentrale Dogma. Das Dogma vom Primat der DNS definiert den Informationsfluß in biologischen Organismen. Wie die Pfeile zeigen, verläuft er nur in eine Richtung: von der DNS zur RNS zum Protein. Die DNS fungiert als das Langzeitgedächtnis der Zelle, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die RNS, eine instabile Kopie des DNS-Moleküls, ist das aktive Gedächtnis, das von der Zelle bei der Proteinsynthese als Schablone eingesetzt wird. Proteine sind die molekularen Bausteine, welche die Zellstruktur und das Zellverhalten bestimmen. Die DNS gilt als Quelle, die den Charakter der Zellproteine bestimmt, und daher als »erste Ur sache«.

2.4 Das Human-Genom-Projekt

Nachdem man der DNS nun diese herausragende Rolle eingeräumt hatte, stellte sich die Herausforderung einer Katalogisierung der menschlichen Gene. So entstand die Idee zum Human-Genom-Projekt, einer globalen, wissenschaftlichen Anstrengung, die in

den späten 1980er-Jahren begann.

Das Human-Genom-Projekt war von Anfang an sehr ehrgeizig angelegt. Man nahm an, der Körper brauche jeweils ein Gen, das als Schablone für jedes der über 100.000 Proteine in unserem Körper dient. Hinzu kommen noch ungefähr 20.000 regulierende Gene, die die Aktivität der Gene mit Proteinkodierungen steuern. Die Wissenschaftler gingen also davon aus, daß man im menschlichen Genom in den dreiundzwanzig Chromosomenpaaren mindestens 120.000 Gene finden müßte.

Doch es kam anders. Ein kosmischer Witz kam zum Vorschein, einer von der Sorte, die für Wissenschaftler, die meinen, den Geheimnissen des Universums auf die Spur gekommen zu sein, immer wieder sehr unangenehm sind.

Bedenken Sie nur, welche Auswirkungen die Entdeckung von Nikolaus Kopernikus im Jahre 1543 hatte, die Erde sei nicht der Mittelpunkt des Universums, wie die vom kirchlichen Weltbild geprägten Wissenschaftler jener Zeit bis dahin angenommen hatten. Die Tatsache, daß sich die Erde um die Sonne dreht und selbst die Sonne nicht das Zentrum des Universums ist, stellte die Lehren der Kirche in Frage. Kopernikusʼ bahnbrechende Entdeckungen waren der Anfang der modernen wissenschaftlichen Revolution, denn sie rüttelten an der Unfehlbarkeit der Kirche. Schließlich übernahm die Wissenschaft selbst die ehemalige Rolle der Kirche und diente den modernen westlichen Menschen als oberster Wissensquell zur Erklärung der Geheimnisse des Universums.

Die Genetiker erlebten einen ähnlichen Schock, als sie entgegen ihren Erwartungen im gesamten menschlichen Genom nur ungefähr 25.000 Gene fanden [Pennisi 2003a und 2003b; Pearson 2003; Goodman 2003]. Über achtzig Prozent der von den Wissenschaftlern als notwendig erachteten DNS existierten nicht!

Das Konzept »ein Gen – ein Protein« war das Fundament des genetischen Determinismus gewesen. Nachdem dieses nun derart erschüttert worden war, mußten neue Theorien über die Mechanismen des Lebens erdacht werden. Es ist nun nicht mehr möglich, zu glauben, daß die Gentechnik mit relativer Leichtigkeit alle unsere biologischen Probleme lösen wird. Es gibt einfach nicht genügend Gene, um mit ihnen die Komplexität des menschlichen Lebens oder der menschlichen Krankheiten zu erklären.

Was ich sage, klingt jetzt vielleicht wie Hühnchen Junior aus dem Film Himmel und Huhn, das schreit, weil der genetische Himmel einstürzt. Sie brauchen mir natürlich nicht zu glauben. Aber Huhn Senior sagt das Gleiche: In einem Kommentar zu den überraschenden Ergebnissen des Human-Genom-Projekts sprach der Nobelpreisträger David Baltimore, einer der weltweit angesehensten Genetiker, das Problem der menschlichen Komplexität an [Baltimore 2001]:»Falls im menschlichen Genom nicht noch viele Gene vorhanden sind, die unsere Computer nicht erkennen können, müssen wir zugeben, daß wir unsere im Vergleich zu Würmern und Pflanzen zweifellos größere Komplexität nicht durch ein Mehr an Genen gewonnen haben.

Die Erkenntnis dessen, was uns unsere Komplexität verleiht – das enorme Verhaltensrepertoire, die Fähigkeit zu bewußtem Handeln, eine bemerkenswerte Körperbeherrschung, unsere genau auf die Umweltveränderungen abgestimmten Reaktionsmöglichkeiten, unsere Lernfähigkeit – muß ich noch mehr aufzählen? – bleibt eine große Herausforderung für die künftige Forschung.«

Wie Baltimore sagt, zwingen uns die Ergebnisse des Human-Genom-Projekts, andere Vorstellungen über die Steuerung der Lebensprozesse in Erwägung zu ziehen. »Ein Verständnis dessen, was uns unsere Komplexität verleiht […] bleibt eine große Herausforderung für die künftige Forschung.« Der Himmel ist tatsächlich eingestürzt.

Die Ergebnisse des Human-Genom-Projekts zwingen uns auch, unsere genetische Verwandtschaft mit anderen Organismen der Biosphäre zu überdenken. Wir können die Gene nicht mehr als Erklärung dafür bemühen, warum wir auf der obersten Stufe der evolutionären Leiter stehen. Es hat sich herausgestellt, daß es zwischen der Anzahl der Gene im Menschen und in primitiven Lebewesen keinen sehr großen Unterschied gibt. Wir wollen dafür drei der genetisch am besten untersuchten Tiere betrachten, den mikroskopisch kleinen Fadenwurm Caenorhabditis elegans, die Fruchtfliege Drosophila melanogaster und die Labormaus.

Der primitive Fadenwurm ist ein perfektes Modell für das Studium der Rolle der Gene in der Entwicklung und im Verhalten. Dieser schnell wachsende und sich rasch vermehrende Organismus hat einen sehr präzise gebauten Körper, der aus exakt 969 Zellen und einem einfachen Gehirn mit ungefähr 302 Zellen besteht. Nichtsdestotrotz hat er ein bestimmtes Verhaltensrepertoire und eignet sich für genetische Experimente. Das Genom dieses Fadenwurms besteht aus 24.000 Genen [Blaxter 2003]. Der menschliche Körper mit seinen über fünfzig Billionen Zellen enthält nur 1.500 Gene mehr als der mikroskopisch kleine, wirbellose, tausendzellige Wurm.

Die Fruchtfliege, ein anderes beliebtes Forschungsobjekt, hat 15.000 Gene [Blaxter 2003; Celniker et al., 2002]. Obwohl viel komplexer, hat sie also 9.000 Gene weniger als der primitive Fadenwurm. Und wenn es um Mäuse und Menschen geht, dann müßten wir unsere Meinung von Ersteren etwas erhöhen, oder uns selbst etwas herunterstufen, denn parallel durchgeführte Genom-Projekte haben ergeben, daß Menschen und Nagetiere etwa über dieselbe Anzahl an Genen verfügen.

2.5 Das Einmaleins der Zellbiologie

Im Rückblick betrachtet hätten die Wissenschaftler ahnen können, daß die Gene nicht das Leben steuern. Definitionsgemäß ist das Gehirn das Organ für die Kontrolle und Koordination der Physiologie und des Verhaltens von Organismen. Aber ist der Zellkern wirklich das Gehirn der Zelle? Wenn unsere Annahme zutrifft, daß der Nukleus mit seinem DNS-haltigen Material das »Gehirn« der Zelle ist, dann müßte die Entfernung des Zellkerns, die so genannte Enukleation, zum sofortigen Tod der Zelle führen.

Also beginnen wir das große Experiment … (Maestro, die Trommelwirbel bitte!) Der Wissenschaftler zerrt die unwillige Zelle in den mikroskopischen OP-Bereich und bindet sie fest. Mit einem Mikromanipulator führt der Wissenschaftler eine nadelartige Mikropipette über der Zelle in Position. Mit einem beherzten Stoß des Manipulators taucht die Pipette tief in das Zytoplasma der Zelle ein. Durch ein wenig Unterdruck wird der Zellkern in die Pipette gesaugt, und die Pipette wird wieder aus der Zelle entfernt. Zurück bleibt unsere arme Zelle – der gerade das Gehirn entnommen wurde.Aber Moment mal! Sie bewegt sich noch! Mein Gott, sie lebt!

Die Wunde hat sich geschlossen, und wie nach einer Operation erholt sich unsere

Zelle langsam. Schon bald ist sie wieder auf den Beinen – pardon, auf den Scheinfüßchen. So schnell sie kann, verläßt sie die ungastliche Stätte und hofft, nie wieder eine Pipette zu sehen.Nach der Enukleation überleben viele Zellen bis zu zwei Monaten. Ohne Gene. Sie liegen nicht herum wie gehirntote Zytoplasmaklumpen, sondern nehmen aktiv Nahrung auf, verstoffwechseln sie, halten ein koordiniertes physiologisches System aufrecht (Atmung, Stoffwechsel, Ausscheidung, Bewegungsvermögen etc.), kommunizieren mit anderen Zellen und können auf Wachstumsreize oder Bedrohungen aus ihrer Umgebung angemessen reagieren.

Es überrascht allerdings nicht, daß die Enukleation durchaus auch Nebeneffekte hat. Ohne ihre Gene können sich die Zellen nicht mehr teilen, und sie können keine Proteine mehr herstellen, die sie durch die normale Abnutzung des Zytoplasmas verbrauchen. Die Unfähigkeit, beschädigte Zytoplasma-Proteine wieder herzustellen, führt zu mechanischen Fehlfunktionen, die schließlich zum Tod der Zelle führen.

Unser Experiment sollte die Idee überprüfen, daß der Zellkern das »Gehirn« der Zelle ist. Wenn die Zelle sofort nach der Enukleation gestorben wäre, hätte das unsere Annahme unterstützt. Doch die Ergebnisse sind eindeutig: Die enukleierten Zellen zeigen weiterhin komplexe, koordinierte, lebenserhaltende Verhaltensmuster, die darauf schließen lassen, daß das »Gehirn« der Zelle noch immer intakt und funktionsfähig ist. Die Tatsache, daß enukleierte Zellen ihre biologischen Funktionen auch ohne Gene aufrechterhalten, ist keine neue Entdeckung.

Schon vor über hundert Jahren haben die Embryologen routinemäßig aus sich teilenden Eizellen die Zellkerne entfernt und gezeigt, dass sich eine einzelne enukleierte Eizelle bis zum Blastula-Stadium entwickeln kann, einem embryonalen Entwicklungsstadium von etwa vierzig Zellen. Heutzutage werden enukleierte Zellen in der Industrie verwendet, zum Beispiel in der Impfstoffproduktion als lebendiger Nährboden für Zellkulturen.

Wenn der Zellkern mit seinen Genen nicht dem Gehirn der Zelle entspricht, worin besteht dann der Beitrag der DNS zum Zellleben? Enukleierte Zellen sterben, nicht weil sie ihr Gehirn, sondern weil sie ihre Reproduktionsfähigkeit verloren haben. Ohne Reproduktion ihrer Teile können sie keine fehlerhaften Proteinblöcke ersetzen und sich nicht vermehren. Der Zellkern entspricht also nicht dem Gehirn, sondern den Keimdrüsen! Man könnte die Verwechslung der Keimdrüsen mit dem Gehirn angesichts der Tatsache, daß die Wissenschaft schon immer ein patriarchales Unternehmen war, in gewisser Weise verstehen. Schon oft wurde gewitzelt, daß Männer anscheinend eher mit ihren Keimdrüsen denken als mit ihrem Gehirn, es kommt also nicht ganz überraschend, daß sie den Zellkern für das Gehirn der Zelle gehalten haben!

2.6 Epigenetik: Die neue Wissenschaft der Selbstbestärkung

Die Theorien des genetischen Determinismus haben zwar das bereits hundert Jahre alte Wissen um die enukleierten Zellen ignoriert, aber die neuesten Forschungsergebnisse können es nicht mehr leugnen. Während das Human-Genom-Projekt die Schlagzeilen füllte, hob eine Gruppe von Wissenschaftlern einen neuen, revolutionären Forschungsbereich der Biologie aus der Taufe, die Epigenetik. Die Wissenschaft der Epigenetik (das bedeutet: jenseits der Genetik) verändert unser Verständnis davon, wie das Leben gesteuert wird, von Grund auf [Pray 2004; Silverman 2004]. In den letzten zehn Jahren hat die Epigenetik festgestellt, daß die DNS in unseren Genen zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht vollständig festgelegt ist. Gene bestimmen also nicht unser Schicksal! Umwelteinflüsse, darunter auch Ernährung, Streß und Gefühle, können unsere Gene verändern, ohne die grundlegende Zusammensetzung in Frage zu stellen. Zudem haben die Epigenetiker festgestellt, daß diese Modifizierungen ebenso an die Nachkommen weitergegeben werden können, wie es bei der DNS über die Doppelhelix der Fall ist [Reik und Walter 2001; Surani 2001].

Zweifellos hinkt die Epigenetik hinter den genetischen Entdeckungen hinterher. Seit Ende der 1940er-Jahre haben die Biologen DNS aus den Zellkernen isoliert, um die genetischen Mechanismen zu untersuchen. Dazu extrahieren sie den Nukleus aus der Zelle, öffnen seine schützende Membran und entfernen den Chromosomen-Inhalt, der zur Hälfte aus DNS und zur anderen Hälfte aus gewöhnlichen Proteinen besteht. Da sich die meisten Wissenschaftler bei diesen Experimenten ausschließlich für die DNS interessieren, werfen sie die Proteine einfach weg. Inzwischen wissen wir, daß sie dabei das Kind mit dem Bade ausschütten. Die Epigenetiker bringen jetzt dieses Kind wieder ins Spiel, indem sie die Proteine der Chromosomen untersuchen. Dabei stellt sich heraus, daß diese Proteine in der Vererbung eine ebenso wichtige Rolle spielen wie die DNS selbst.

In einem Chromosomenstrang bildet die DNS das Kernstück, und sie wird von Proteinen umhüllt wie von einem Ärmel. Sind die Gene bedeckt, ist ihre Information nicht »lesbar«. Stellen Sie sich Ihren Arm als ein Stück DNS vor, in dem das Gen für blaue Augen steckt. Im Zellkern wird dieses Stück DNS von gebundenen Regulationsproteinen bedeckt, die das Blaue-Augen-Gen wie ein schützender Ärmel verdecken, so daß es nicht gelesen werden kann.

Wie aber bekommt man diesen Ärmel weg? Man braucht ein Signal aus derUmgebung, das den Protein-Ärmel dazu bringt, seine Form zu verändern, sich zum Beispiel von der Doppelhelix der DNS zu lösen. Dann kann das Gen gelesen werden. Wenn die DNS enthüllt ist, kann die Zelle davon eine Kopie machen. Die Aktivität der Gene wird also durch die An- oder Abwesenheit des schützenden Proteins »gesteuert«, das wiederum unter dem Einfluß von Umweltsignalen steht.Die Epigenetik dokumentiert also, wie Umweltsignale die Aktivität der Gene steuern.

Das Primat der DNS ist demnach hinfällig, und der neu erkannte Informationsfluß sollte besser »Primat der Umgebung« genannt werden: Er wird durch ein Umweltsignal in Gang gesetzt, verläuft dann zu dem Regulationsprotein und erst dann zur DNS und RNS. Schließlich führt er zum Endergebnis, dem neu zu bildenden Protein.

Umweltsignale

Regulationsproteine

Primat der Umgebung. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, daß die Informationen, welche die Lebensvorgänge steuern, durch Umweltsignale in Gang gesetzt werden. Diese Umweltsi

gnale beeinflussen die Regulationsproteine in der Schutzhülle um die DNS, d.h. die Regulationsproteine steuern die Gen-Aktivität. Die DNS-, RNS- und Proteinfunktionen sind genau die gleichen wie in der Abbildung zum Primat der DNS.

Bitte beachten Sie: Der Informationsfluß geht nicht mehr nur in eine Richtung. In den 1960er-Jahren stellte Howard Temin das Dogma der Genetik mit Experimenten in Frage, in denen offenbar wurde, daß die RNS auch entgegen dem angenommenen Informationsfluß wirken und die DNS verändern kann. Zuerst wurde er für seine ketzerischen Theorien ausgelacht, doch dann gewann er den Nobelpreis für die Beschreibung der reversen Transkriptase, den molekularen Mechanismus, durch den die RNS den genetischen Code umschreiben kann. Die reverse Transkriptase erlangte mittlerweile traurige Berühmtheit, weil sie von der RNS des AIDS-Virus dazu benutzt wird, die DNS der infizierten Zelle zu manipulieren. Es ist inzwischen auch bekannt, daß Veränderungen im DNS-Molekül, zum Beispiel die Entfernung einer Methyl-Gruppe, die Verbindungen der Regulationsproteine beeinflußt.

Diese Proteine müssen auch in der Lage sein, den vorgesehenen Informationsfluß abzublocken, denn die Protein-Antikörper in Immunzellen sind an der Veränderung der DNS jener Zellen beteiligt, die sie synthetisieren. Die Größe der Pfeile, die den Informationsfluß symbolisieren, ist nicht die gleiche. Der rückwärtige Informationsfluß ist nur sehr eingeschränkt möglich, was die Zelle vor radikalen Veränderungen ihres Erbguts bewahrt.

Die Epigenetik hat deutlich gemacht, daß die Erbinformation über zwei Mechanismen weitergegeben wird. Diese beiden Mechanismen erlauben es den Wissenschaftlern, sowohl den Beitrag des Ererbten (d.h. den Einfluß der Gene) als auch den Beitrag des Erworbenen (d.h. der epigenetischen Mechanismen) zu untersuchen. Wenn man sich nur auf die Blaupausen konzentriert, wie es die Wissenschaftler jahrzehntelang getan haben, kann man den Einfluß der Umgebung nicht richtig einschätzen [Dennis 2003; Chakravarti und Little 2003].

Ich will Ihnen eine Analogie aufzeigen, die den Zusammenhang zwischen den

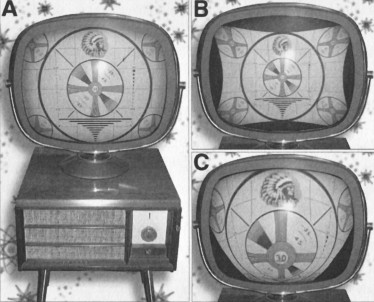

epigenetischen und genetischen Mechanismen hoffentlich deutlicher macht. Sind Sie alt genug, um sich an die Zeiten zu erinnern, als das Fernsehprogramm nach Mitternacht aufhörte? Wenn sich die Sender abgeschaltet hatten, erschien auf dem Bildschirm ein so genanntes Testbild. In den USA glichen die meisten Testbilder einer Zielscheibe, wie Sie in der Abbildung sehen können.

Angenommen, das Muster unseres Testbildes entspricht dem Gen für braune Augen. Die Knöpfe am Fernseher können das Testbild beeinflussen. Sie können es an- und abschalten und bestimmte Charakteristika verändern, zum Beispiel die Farbe, den Kontrast, die Helligkeit und so weiter. Sie können also das Aussehen des Musters auf dem Bildschirm verändern, aber nicht das gesendete Muster. Das ist die Rolle der Regulationsproteine. Untersuchungen der Proteinsynthese zeigen, daß die epigenetischen »Einstell-Knöpfe« aus dem gleichen Gen mehr als 2.000 verschiedene Protein-Varianten erzeugen können [Bray 2003; Schmucker et al., 2000].

In unserer Analogie steht das Testbild für das Protein-Rückgrat, das in einem Gen codiert ist. Durch das Drehen an den Einstellknöpfen können Sie zwar das Aussehen des Testbildes verändern (Muster B und C), aber nicht das übertragene Bild (d.h. die Gene). Die epigenetischen Kontrollmechanismen bestimmen also, was von einem Gen lesbar ist, aber nicht, was darauf programmiert ist.

2.7 Die Lebenserfahrungen der Eltern beeinflussen die Gene der Kinder

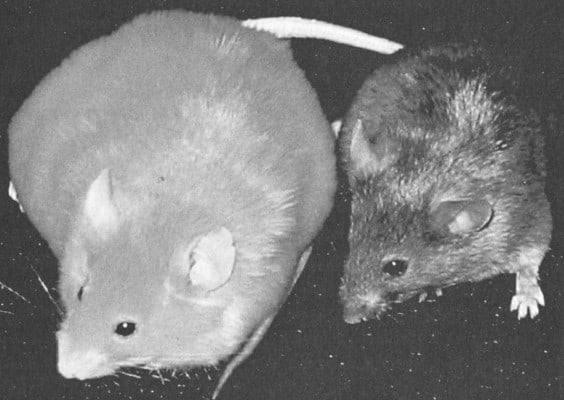

Wir wissen, daß die oben beschriebene umweltbeeinflußte Feinabstimmung von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. In der August-Ausgabe der Fachzeitschrift Molecular and Cellular Biology von 2003 wurde eine wichtige Studie der Duke University veröffentlicht, die nachweist, daß Umwelteinflüsse sogar genetische Mutationen bei Mäusen überwinden können [Waterland und Jirtle 2003]. In dieser Studie beobachteten Wissenschaftler die Wirkung von Nahrungszusätzen bei trächtigen Mäusen mit dem abnormalen »Agouti«-Gen. Agouti-Mäuse haben ein gelbliches Fell und sind sehr fettleibig, weshalb sie häufig an Herzkrankheiten, Diabetes und Krebs sterben.

In dem Experiment bekam eine Gruppe von gelben, fettleibigen Agouti-Mäusen methylgruppenreiche Nahrungszusätze wie Folsäure, Vitamin B12, Betain und Cholin. Man wählte methylgruppenreiche Stoffe, weil sich in Experimenten gezeigt hat, daß die chemische Gruppe der Methyle bei epigenetischen Veränderungen eine Rolle spielt. Wenn sich Methylgruppen an die DNS eines Gens binden, verändert sich die chemische Verbindung der regulativen Chromosomen-Proteine. Wenn sich das Protein zu eng an das Gen bindet, kann der »Protein-Ärmel« nicht abgestreift und das Gen nicht gelesen werden. Die Methylisierung kann daher die Gen-Aktivität steigern oder dämpfen.

Dieses Mal hatten die Schlagzeilen Recht, als sie verkündeten: »Ernährung übertrumpft Gene«. Die Mausmütter, die methylgruppenreiche Nahrung erhalten hatten, brachten normale, braune, schlanke Mäusekinder hervor, obwohl ihre Nachkommen das gleiche Agouti-Gen hatten wie ihre Mütter. Die Mäuse, die keine Zusatzstoffe erhalten hatten, produzierten gelbliche Junge, die mehr fraßen als die braunen und ungefähr auch doppelt so viel wogen.

Das Foto der Universität ist verblüffend. Die beiden Mäuse sind genetischidentisch, doch sie sehen deutlich unterschiedlich aus. Die eine Maus ist schlank und braun, die andere fettleibig und gelblich. Was Sie auf dem Bild nicht sehen können: Die fette Maus hat Diabetes, während ihre Schwester gesund ist.

Andere Untersuchungen haben bei einer Vielzahl von Krankheiten, darunterKrebs, Herzleiden und Diabetes epigenetische Mechanismen entdeckt. Tatsächlich lassen sich nur fünf Prozent der Krebs- und Herzerkrankungen auf erbliche Anlagen zurückführen [Willett 2002]. Die Medien haben zwar aus der Entdeckung der Brustkrebsgene BRCA1 und BRCA2 einen großen Wirbel gemacht, aber sie haben verschwiegen, daß 95 Prozent der Brustkrebserkrankungen nichts mit ererbten Genen zu tun haben. Bei einer signifikanten Anzahl von Krebspatienten wurde nachgewiesen, daß ihre Krankheit durch umweltbedingte epigenetische Veränderungen verursacht wurde und nicht durch defekte Gene [Kling 2003; Jones 2001; Seppa 2000; Baylin 1997].

Agouti-Schwestern: Einjährige, genetisch identische Agouti-Mäuse. Methylgaben an das Muttertier verändern die Fellfarbe der Jungen von gelblich zu braun und reduzieren Fettleibigkeit, Diabetes und Krebs (Foto mit Genehmigung von Jirtle und Waterland ©).

Die epigenetischen Beweise sind so zwingend, daß so mancher tapfere Wissenschaftler schon wieder Jean Baptiste Lamarck hervorgekramt hat, den viel geschmähten Evolutionstheoretiker, der fest davon überzeugt war, durch Umwelteinflüsse erworbene Eigenschaften könnten vererbt werden. Die Philosophin Eva Jablonka und die Biologin Marion Lamb schrieben 1995 in ihrem Buch EPIGENETIC INHERITANCE AND EVOLUTION – THE LAMARCKIAN DIMENSION:

»In den letzten Jahren hat die Molekularbiologie gezeigt, daß das Genom nicht so starr festgelegt ist und viel stärker auf die Umwelt reagiert, als man bisher annahm. Auch zeigte sich deutlich, daß Erbinformationen auf anderen Wegen als durch die Basensequenz der DNS an die Nachkommen weitergegeben werden können.« [Jablonka und Lamb 1995]

Wir sind wieder da, wo wir dieses Kapitel begonnen haben: bei der Umgebung. In meiner eigenen Laborarbeit sah ich immer wieder, welchen Einfluß eine Veränderung der Umgebung auf die Zellen hat.

Doch erst am Ende meiner Forschungskarriere in Stanford fiel bei mir wirklich der Groschen. Ich sah, wie die Endothelzellen (das sind Zellen in den Wänden der Blutgefäße), die ich erforschte, ihre Struktur und Funktion je nach ihrer Umgebung veränderten. Als ich den Zellkulturen zum Beispiel entzündlich wirkende Chemikalien zufügte, wandelten sich die Zellen rasch zu einer Art Makrophagen, den Müllmännern des Immunsystems. Hochinteressant fand ich auch, was mit den Zellen passierte, wenn ich ihre DNS mit Gammastrahlen zerstörte. Diese Endothelzellen hatten keinen funktionierenden Zellkern mehr, doch sie veränderten ihr biologisches Verhalten ebenso vollständig, um auf die entzündlich wirkenden Stoffe zu reagieren, wie zuvor. Diese Zellen zeigten deutlich eine Art »intelligenter« Steuerungsfähigkeit, obwohl sie keine Gene mehr hatten [Lipton 1991].

Zwanzig Jahre nachdem mein Mentor Irv Konigsberg mir geraten hatte, als

Erstes auf die Umgebung zu achten, wenn es den Zellen schlecht geht, hatte ich es endlich kapiert. Die DNS steuert nicht die Lebensvorgänge, und der Zellkern ist nicht das Gehirn der Zelle. Genauso wie Sie und ich werden die Zellen durch die Umgebung geprägt, in der sie leben. Auf die Umwelt kommtʼs an, Dummkopf!

Impressum