1857/10: Wie eine Bankenpleite eine globale Finanzkrise auslöste Globale Wirtschaftskrisen sind kein Phänomen des 20. und 21. Jahrhunderts. Schon 1857 ging durch eine New Yorker Bankenpleite im globalen Kasino das Licht aus.

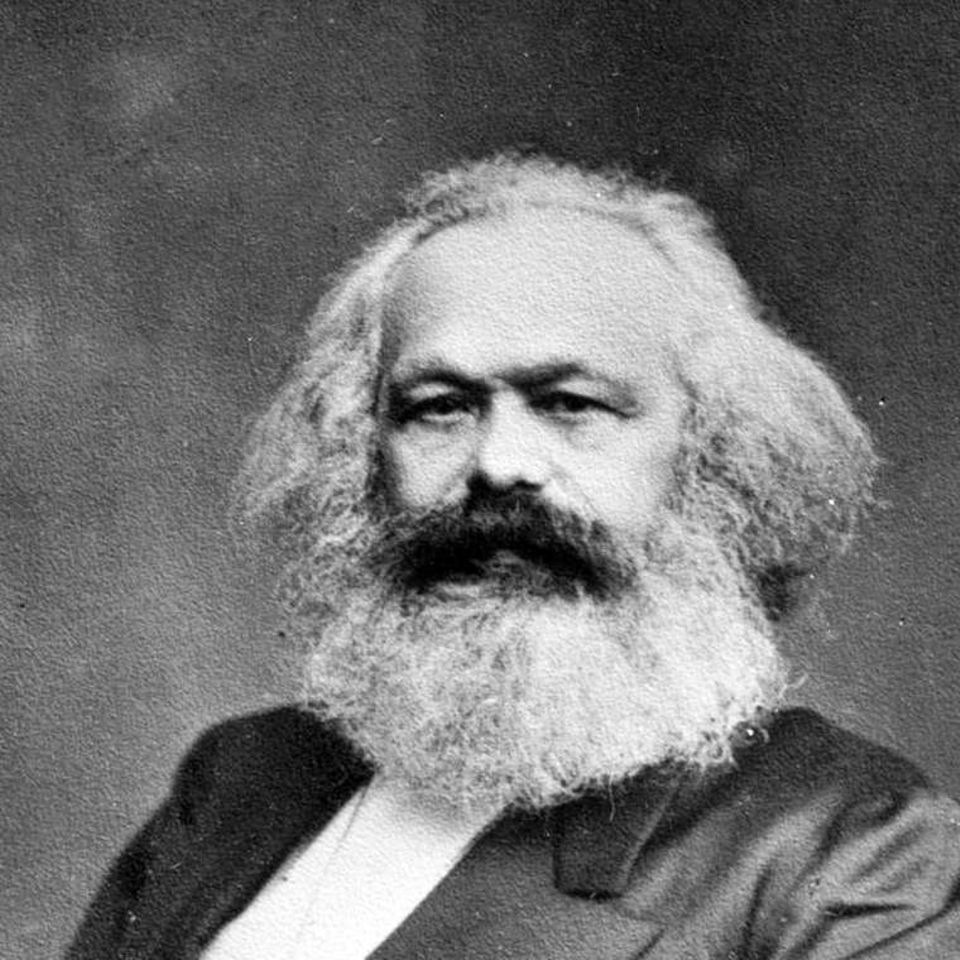

„Die americanische Crise – von uns in der Novemberrevue 1850 als in New York ausbrechend hervorgesagt – ist beautiful“, schreibt Karl Marx im Oktober 1857 an „Dear Frederick“. Dear Frederick – Friedrich Engels – antwortet rasch: „Der American crash ist herrlich, und noch lange nicht vorbei.“ In seiner Antwort schickt er Marx gleich noch mehr gute Nachrichten: Die Wirtschaftskrise greift schon auf England über! „Tant mieux“, umso besser!

Was die beiden Revolutionäre so begeistert, wird als die erste Weltwirtschaftskrise in die Geschichtsbücher eingehen. Spekulationsblasen, Bankenzusammenbrüche, Pleiten, all das hat die Welt bis dahin schon oft erlebt. Doch die Krise von 1857 ist anders: Wie ein Flächenbrand frisst sie sich über den Globus. Amerika, England, Deutschland, Skandinavien, die früheren Kolonien in Südamerika und selbst Indien geraten in ihren Sog. Die Rezession reißt Banken in den Abgrund, kostet Tausende Unternehmer die Existenz und Millionen Menschen den Job. Und sie schürt die Hoffnung der Systemkritiker: dass der noch junge Kapitalismus kollabieren würde und mit ihm das Profitstreben, das die Reichen immer reicher macht, aber die Armen ausbeutet.

Die Erwartung der Untergangspropheten erfüllt sich 1857 nicht. So wie auch 150 Jahre später die globale Finanzkrise dem Kapitalismus nicht den Garaus machen wird – obwohl sich auch 2008 einige fragen, ob Marx nicht vielleicht doch recht hatte. Die Forschung hat sich dennoch in den letzten Jahren erneut der Ereignisse von 1857 angenommen. Nicht Marx zuliebe – sondern um aus der Krise von damals Lehren für die Regulierung der Finanzmärkte und Bankensysteme von heute zu ziehen.

Auch 1857 beginnt die Krise mit einer Pleite in New York, und der erste Schlag trifft die Welt völlig unvorbereitet. Denn bis dahin ist es aller Orten herrlich aufwärtsgegangen mit der Wirtschaft. Dann tritt am 24. August Charles Stetson, Präsident der Ohio Life Insurance and Trust Company, an die Öffentlichkeit: „Mir fällt die unerfreuliche Pflicht zu, festzustellen, dass das Unternehmen die Zahlung eingestellt hat“, erklärt er, als sei er an der Sache völlig unbeteiligt. Doch das Unternehmen, von dem er spricht, ist sein eigenes. Ohio Life, bis dato angesehen und erfolgreich, ist am Ende. Auch wenn Stetson noch faselt, sein Institut sei doch insgesamt „gesund und verlässlich“.

Tödliche Spekulation

Die New Yorker Niederlassung hat sich tödlich verspekuliert. Besser gesagt, ein Mann dort: Der Regionalmanager Edward C. Ludlow war im großen Stil ins Agrar- und Eisenbahngeschäft eingestiegen. In der Zentrale in Ohio hatten sie das nicht mitgekriegt. Oder nicht mitkriegen wollen. Über 2 Mio. Dollar Kapital verfügte die Bank, er bewegte ungefähr das Dreifache. Er jonglierte mit Krediten, lieh sich Geld und verlieh es mit hohen Margen weiter. Manche Historiker halten ihn für einen Betrüger. Unstrittig ist, dass Ludlow sich immer tiefer in Geschäfte verstrickte, die er nicht mehr kontrollieren konnte. Als einige der Gläubiger nicht mehr zahlen, kracht das Konstrukt zusammen. Die Pleite von Ohio Life löst eine Lawine aus – ähnlich wie 2008 der Kollaps von Lehman Brothers.

Panik kriecht durch die Straßen von New York. Die Stadt ist zur Geldmetropole Amerikas aufgestiegen, obwohl rund um die Wall Street auch noch ganz normale Bürger wohnen. So gut wie jede der 60 Banken hat Ludlow Geld gegeben. Nun heißt es: Rette sich, wer kann. „Als stünde der Feind vor der Stadt“, spöttelt der Korrespondent des Frankfurter „Aktionärs“. In den Straßen rotten sich Menschen zusammen. Noch nicht die verzweifelten Arbeiter, die Jobs und Brot verlangen, sondern die Wohlhabenden: Männer in Gehröcken und Zylindern schwenken schreiend ihre Spazierstöcke. Sie verlangen Gold: Die Banken sollen ihre Papiernoten zurücktauschen. Doch deren Edelmetallreserven reichen nicht. Die Zinsen schießen hinauf, die Aktienkurse herunter.

Eine Erfindung wird in dieser Lage zum Fluch: Über die neuen Telegrafenleitungen verbreiten sich Nachrichten so schnell wie nie zuvor. Mit ihnen die Angst. Im September, längst sind die New Yorker Ereignisse überall Gesprächsstoff, gerät vor der Küste von South Carolina auch noch der Schaufelraddampfer Central America in einen Hurrikan und sinkt. 400 Menschen sind an Bord – und Gold im Wert von 1,6 Mio. Dollar, auf das die Bankchefs in Manhattan zitternd warten. Vergeblich: „In dieser Stunde der Not war Gold wertlos“, erzählt ein Überlebender. Wer in die Rettungsboote springt, entledigt sich vorher der schweren Goldbarren. Der Schatz wird 130 Jahre später geborgen. 1857 aber löst das Ereignis einen Orkan aus: den „Western Blizzard“, der die Banken New Yorks vom Markt fegt. Am 13. Oktober um 1 Uhr mittags stürmen Wechselinhaber und Depositengläubiger wie auf Kommando die Geldhäuser. Binnen Stunden kapitulieren sie alle.

Es ist das Ende – und der Beginn von weit Schlimmerem: einer Rezession, die die ganze Welt trifft. Nicht nur in Amerika, in den meisten der führenden Wirtschaftsnationen war die Konjunktur in den 50er-Jahren heiß gelaufen. „Die Menschheit war in einen wahren Taumel siegesgewissen Fortschrittsglaubens (…) gerissen worden“, schreibt der Historiker Hans Rosenberg. Die erste Gründerzeit hatte begonnen. Es war eine dieser Phasen der Wirtschaftsgeschichte, in denen jede Beschränkung überwunden scheint – und die Zukunft ohne Risiken. Vergleichbar wohl mit der Euphorie des Dotcom-Booms.

Politisch beherrschte das Vor und Zurück von Revolution und Restauration die Epoche. Die europäischen Aufstände von 1848 scheiterten, Marx wurde zum Staatenlosen, der durch Europa zog. Wirtschaftlich aber etablierte sich eine neue Ordnung: Die Industrialisierung beerbte die einstige Feudalwirtschaft und die Fixierung auf Grund und Boden. Der Kapitalismus schloss seinen Siegeszug ab, „die Wirtschaft der Welt zu erobern und zu beherrschen“, so Rosenberg. In Großbritannien arbeitete schon fast jeder Zweite in der Industrie. Im alten Europa bestimmte der Markt die Wirtschaft, genauso wie in der neuen Welt. Technische Durchbrüche wie der Dampfbetrieb ermöglichten die Massenfertigung. Die Produktivität von Kapital stieg – und damit der Anreiz, in Fabriken zu investieren.

Der Dünger stand reichlich bereit, den das System zur Entfaltung brauchte: Geld, Arbeitskraft, Nachfrage. Im Gewächshaus des Kapitalismus blühte es. Die Aktiengesellschaft war entstanden, die viele kleine Vermögen bündelt und mit geballter Kraft neue Unternehmungen wagt. Ein modernes Finanzsystem verteilte das Geld – und verdiente daran. Zwischen 1850 und 1857 verdoppelte sich die Zahl der Banken in den USA fast.

Amerika boomt

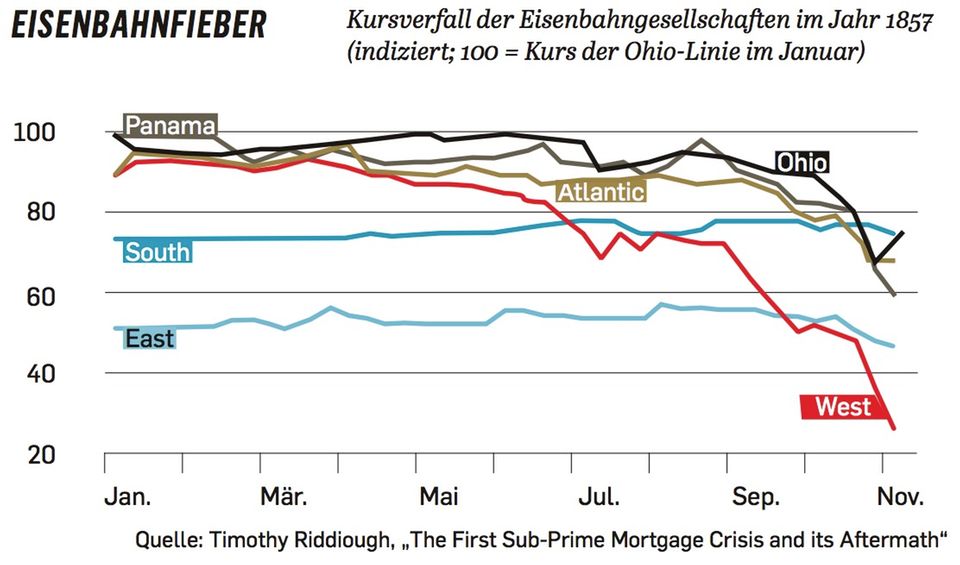

Überhaupt, die USA: Die einstige Kolonie rückte unaufhaltsam in den Mittelpunkt der Welt. Eine wahre Eisenbahnmanie war dort ausgebrochen, die Schiene fraß sich Meile um Meile ins Land. Zwischen 1848 und 1855 verdreifachte sich die Länge des europäischen und nordamerikanischen Eisenbahnnetzes: von 26.014 auf 71.519 Kilometer. Entlang der Strecken wuchsen Städte: Milwaukee, Detroit, Cleveland. Cincinnati, eben noch ein Dorf, mauserte sich zu einer Stadt mit 115.000 Einwohnern. Der lokale „Enquirer“ jubelte: „Ein besonderes Wunder.“

Aber es war kein Wunder, es war der Markt. Aus Europa strömte das Geld, viele suchten in diesen unruhigen Zeiten einen sicheren Hafen. Das New Yorker „Bankers Magazine“ berechnete 1852, dass Europäer US-Wertpapiere für 260 Mio. Dollar besaßen, vor allem Staats- und Städteanleihen. Und auch Arbeitskräfte kamen. Dank der Dampfschifffahrt schrumpfte der Atlantik zum Teich. Wer auf dem überbevölkerten alten Kontinent keine Perspektive mehr sah, wanderte aus. In Deutschland sank die Bevölkerung von 1846 bis 1857 um 1,5 Millionen.

Amerika lockte Verzweifelte, Träumer, Pioniere: Im Januar 1848 stieß der Zimmermann James W. Marshall beim Bau einer Sägemühle am American River in Kalifornien auf einen Goldnugget. Ein Rausch begann. In den paar Jahren von 1848 bis 1862 wurde weltweit halb so viel Gold produziert wie in den gesamten 350 Jahren zuvor. Im „Golden State“ Kalifornien kletterten die Vermögenswerte innerhalb eines Jahrzehnts um 838 Prozent, in Iowa um 943 Prozent. Selbst der Krimkrieg beflügelte Amerikas Aufschwung – dank der Getreideexporte: Russland lieferte kaum noch, viele europäische Bauern verdingten sich als Soldaten. Im Handel über den Atlantik fiel auch für Europa etwas ab: Es lieferte Material für Schienen, Züge, Gebrauchs- und Luxusartikel.

Die 50er-Jahre waren für die Weltwirtschaft unterm Strich ein goldenes Jahrzehnt. Doch dann geht im Kasino das Licht aus.

Nach dem Kollaps der Ohio Life Insurance sehen alle nun genauer hin – und erkennen die Blasen und die Auswüchse der Spekulation. Plötzlich fällt auf, dass schon vorher eine Reihe von Gläubigern ausfiel. Dass in Schneeballsysteme investiert worden war. So wie etwa bei der Milwaukee and Mississippi Lines: Mit der Aussicht auf hohe Dividenden hat die Bahngesellschaft Tausende Farmer überredet, ihr Land zu beleihen und Aktien zu kaufen. Die Hypotheken verkaufte sie an Banken weiter, um in Schienen investieren zu können. Der Staat unterstützte das, indem er Land dafür auswies. Das wiederum beförderte die Grundspekulation. Und nicht nur die Spekulation, auch die Korruption grassierte.

Der Kollaps offenbart schonungslos die Schwächen des Bankensystems. Der Geldumlauf ist noch schneller gewachsen als die Edelmetallproduktion. Staatliche, halbstaatliche und private Banken befriedigen- nebeneinander den Kreditdurst einer wachsenden Wirtschaft. Allein Deutschlands Banken erhöhten zwischen 1848 und 1857 ihren Notenumlauf auf das Vierfache, obwohl sich die Einlagen nur verdoppelten. Dazu schafften die Kaufleute mit ihren Wechseln noch ein Geldsurrogat. Der Zeitgeist hieß Laisser-faire.

Aber es gab sie auch damals, die Warner, und Karl Marx war einer von ihnen. Bloß: Wer wollte schon auf einen nicht einmal 40 Jahre alten Revoluzzer mit Rauschebart hören, der aus dem Londoner Exil seinen Furor verbreitete? Die Boomjahre waren Hundejahre für Marx. Ständig fehlte es ihm und seiner Frau Jenny an Geld. Man dachte revolutionär, aber lebte bourgeois. „Schick mir einige Pfund“, verlangte Marx in unzähligen seiner Briefe an Engels – handschriftlich in seiner fast unleserlichen Klaue, durchsetzt mit einem Kauderwelsch aus Französisch und Englisch. Die Wirtschaftskrise trifft ihn nun umso härter. „Die Geldpressure ist jetzt bei mir grösser noch, wie usually, weil ich seit about 3 Wochen alles baar zahlen muß und anything like credit aufgehört hat“, klagt er Ende 1857. Engels steht bereit – auch um als Marx’ Ghostwriter in der „New York Daily Tribune“ einzuspringen. Schließlich verfolgt man ein gemeinsames Ziel: den Aufstand der Massen.

Aus ihrer Sicht lässt es sich gut an. 4000 Menschen gehen am 5. November in New York auf die Straße, 5000 marschieren am nächsten Tag zur Wall Street. Am 9. November ist das Ziel der Demonstranten die City Hall. Der Bürgermeister schickt Polizei und Soldaten. Doch er weiß, dass Gewehre allein die Verzweiflung nicht in Schach halten können. Er wird ABM-Stellen schaffen: öffentliche Beschäftigung, um Arbeitslose von der Straße zu bringen.

England trifft es zuerst

5000 Firmen bleiben bis Jahresende in den USA auf der Strecke, Börsencrash und Geldklemme haben die Realwirtschaft erfasst. Und die Krise frisst sich über den Erdkreis. Eine erste Welle der Globalisierung hat die Märkte für Arbeit, Kapital, Produkte, Finanzdienstleistungen verflochten. Wirtschaftsschranken haben sich gehoben. England ist bei der Abschaffung von Zöllen vorausgegangen. Der internationale Handel ist rasant gewachsen. Nun kann sich niemand vom Platzen der Blase oder der Rezession abkoppeln. Die Krise „ist eine Weltfrage geworden“, warnt die Frankfurter Zeitschrift „Der Aktionär“ ihre Leser. Aktien, stellt sich heraus, können auch fallen.

England, wichtigster Handelspartner und Gläubiger der USA, trifft es zuerst. Am 12. Oktober schließt im schottischen Glasgow das erste Handelshaus seine Türen. Am 27. Oktober erklärt die Borough Bank of Liverpool die Pleite. Am 9. November folgt die Western Bank of Scotland. Dann ein führendes Diskonthaus in London. So geht es weiter – bis in die Industrie. In den Hütten von Südwales etwa wird bis Jahresende jeder vierte Hochofen stillgelegt, die Löhne sinken dort um ein Fünftel. Dabei hatte schon der Boom der -Arbeiterklasse wenig gebracht: Die Löhne in Großbritannien stiegen in den 50ern um zehn bis 20 Prozent – die Brotpreise in London oder Berlin aber um rund 60 Prozent. Suppenküchen eröffnen nun in vielen Städten. Doch mancher Industrielle nutzt die Not noch aus. Die Flachsgarnspinnereien im böhmischen Riesengebirge etwa lassen statt 15 nun bis zu 18 Stunden täglich schuften.

In Deutschland kommt die Krise mit Verzug an, im November. Dafür trifft sie die Welthandelsstadt Hamburg umso härter. Mit dem Umschlagplatz zwischen Lateinamerika und Osteuropa, zwischen London und Skandinavien sind die Hanseaten reich geworden. Die Lager quellen über von Luxus- und Kolonialwaren, die mit satten Margen weiterverkauft werden sollen. 93 Millionen Pfund Kaffee haben sie 1857 importiert, 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Nun liegen die Waren in den Regalen wie faule Kartoffeln. Uralte Handelshäuser brechen „wie vom Winde umgehaucht“ zusammen. Die Partner in Skandinavien geraten mit in den Strudel und beschleunigen ihn sogar noch. Sie hatten den Handel massiv ausgebaut, oft mit geliehenem Kapital. Der Tag der Abrechnung ist gekommen.

Und da, ganz plötzlich, entdecken die Kapitalisten ihre Liebe zum Staat. „In sehr aufgeregter Stimmung“ schildern die Börsianer im Rat der Stadt „nicht nur die Handelscrisis in den düstersten Farben“, sondern verlangen „dringend ein helfendes Einschreiten des Staates“, vermerkt das Protokoll. Marx kommentiert mit ätzendem Sarkasmus: „Daß die Capitalisten, die so sehr gegen das droit au travail (Recht auf Arbeit – Anm. d. Red.) schrien, nun überall von den Regierungen ‚öffentliche Unterstützung‘ verlangen (…), also das ‚droit au profit‘ auf allgemeine Unkosten geltend machen, ist schön“, schreibt er an Engels. Es nutzt wenig: Die Hamburger Offiziellen gewähren Vorschüsse auf Waren und Wertpapiere. Der Handel ist too big to fail.

Den Liquiditätsengpass, die Kreditklemme, den Nachfrageeinbruch bekommen auch ferne Länder zu spüren: der Zuckerlieferant Kuba ebenso wie der Kakao- und Kaffeelieferant Venezuela. Der Preisverfall auf den Weltmärkten trifft sie hart.

Der Kapitalismus stirbt nicht

Die Welt steht still. Marx arbeitet wie nie zuvor. „Daß du über diese Krisis Material sammelst, ist sehr schön“, spornt ihn Engels an. Stunde um Stunde wird Marx unter der Lichtkuppel des Lesesaals im British Museum verbringen. Bücher stapeln sich, ein Diener schafft immer neue aus der opulenten Präsenzbibliothek heran. Der erste Rohentwurf des „Kapitals“ ist schon fertig.

Es ist ein gutes Jahr für die Freunde. „Prosit Neujahr für die ganze Familie auf das Crawalljahr 1858“, schreibt Engels am Silvestertag 1857 an „Lieber Mohr“ – den Spitznamen, den die Töchter Marx verpasst haben. Die „famose Allgemeinheit und umfassende Natur“ der Krise bereitet dem Schreiber höchstes Vergnügen.

Doch der Kapitalismus stirbt nicht. Die Konjunktur erholt sich wieder, und Ökonomen ziehen weniger radikale Schlüsse aus der Krise als Marx und Engels. Man lernt dazu. Etwa, dass von unregulierten Schattenbanken ebenso Gefahr ausgeht wie von ungesteuerter Liquidität; dass ein gesundes Banken- und Geldsystem die beste Vorsorge gegen Krisen ist – und dass Notenbanken auch zum Retter werden können: In der Krise von 1857 springt die Bank of England erstmals als eine Art lender of last resort ein. Auch für die Entwicklung heutiger Einlagensicherungssysteme war die Krise von 1857 ein wichtiger Schritt.

Aber nicht alles, was man begreift, kann man auch umsetzen. Dass Bank-Runs eine Epidemie sind, bei der mehr Menschen durch Angst als durch die eigentliche Krankheit sterben, weiß man nun. Doch bis Ende des Jahrhunderts folgen allein in den USA fünf weitere.