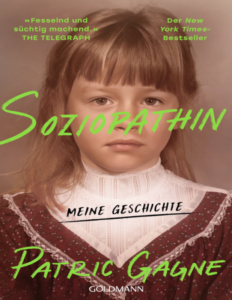

Kleine Erdbeben Ich heiße Patric Gagne, und ich bin eine Soziopathin. Ich bin leidenschaftlich gern Mutter und Ehefrau. Ich bin eine einnehmende Therapeutin. Ich bin unglaublich charmant und beliebt. Ich habe viele Freunde und Freundinnen. Ich bin Mitglied in einem Countryclub.

Kleine Erdbeben

»Du hast Sperrstunde gebrochen du hast mich wieder aufgeweckt das ist rücksichtslos«, sagte Maschine monoton. Es war der Tag nach meiner letzten Spritztour. Kimi und ich saßen einander gegenüber an unseren Schreibtischen. Maschine hatte einen neutralen Platz zwischen uns auf einem Stuhl inne. Meine Mitbewohnerin wohnte nicht gern mit mir zusammen und ich verstand auch, warum: Wir waren das genaue Gegenteil voneinander.

Kimi hasste es, dass ich anscheinend keinerlei moralischem Kodex folgte und wiederholt die vielen Regeln unseres Wohnheims brach. Selbst die kleinsten Verstöße machten sie rasend. Diese Koller fanden meist während unserer »WG-Gespräche« statt, auf die sie monatlich bestand. Wenn Kimi wieder eins einberufen wollte, ließ sie mich das über ein Post-it wissen, auf das sie »GESPRÄCH« – inklusive möglicher Termine und Uhrzeiten – schrieb. Dann klebte sie es auf meine Fernbedienung. Dieser Ablauf fand fast immer statt, während ich noch schlief.

Zu einem von Kimis Post-its aufzuwachen, war ein wenig so wie ein Besuch der Zahnfee über Nacht. Ich lebte für diese Gespräche nicht nur, weil mich Konfrontationen amüsierten (auch wenn das definitiv der Fall war). Der Hauptgrund, weshalb ich unsere Treffen liebte, war die Interaktion mit Maschine. Weil Kimi kein Englisch (und ich kein Mandarin) sprach, wurde das Gerät der unwissentliche Vermittler unserer Gespräche – und einer, bei dem ich entschieden hatte, dass er heimlich auf meiner Seite war.

»Ich weiß«, erwiderte ich ernsthaft, während ich mein Gewicht auf dem Stuhl verlagerte. »Aber das war unvermeidbar. Ich musste das gestohlene Auto zurückbringen.« Kimi wirkte verwirrt von der Nachricht des Übersetzers. Sie schaute Maschine an, dann mich und dann wieder Maschine. Sie schüttelte den Kopf und zeigte auf die Liste der Wohnheimregeln und -vorschriften, die sie über ihren Schreibtisch geklebt hatte, während sie mich auf Chinesisch fast anschrie, um das Gespräch wieder auf Kurs zu bringen.

»Mitternacht«, sagte Maschine monoton. »Du bist im Wohnheim um 3 Uhr 51 angekommen du hast mich wieder aufgeweckt ich konnte nicht schlafen du musst Greenpeace machen.« Ich verdrehte die Augen. Mich irritierte jedoch nicht die Anschuldigung, sondern die Erwähnung der Wohltätigkeitsorganisation. Aus irgendeinem Grund beinhalteten Gespräche mit Kimi öfter mal die Aufforderung, etwas an eine der Umweltorganisationen zu spenden, bei denen sie ehrenamtlich tätig war. Das war ihre Art, mir nahezulegen, dass ich für meine Überschreitungen büßen musste.

»Fuck Greenpeace«, sagte ich leise. Maschine gab meine Meinung an Kimi weiter, die so reagierte, als hätte ich sie geohrfeigt. »Warte, nein«, warf ich ein, Maschine wütend anstarrend. »Es tut mir leid, Kimi. Das war nicht ernst gemeint.« Der Übersetzer begann, meine Entschuldigungen vor sich hinzupiepsen, aber Kimi hörte sie nicht. Sie versteckte ihr Gesicht hinter den Händen und schüttelte den Kopf vor und zurück.

»WARUM KÜMMERT’S DICH NICHT?«, rief sie aus. Das verblüffte mich. Sie hatte den Satz nicht nur auf Englisch gesagt, sondern mir auch noch direkt ins Gesicht. Ich war kurzzeitig sprachlos, während Maschine Kimis Worte für sie auf Mandarin wiederholte. »Ist schon gut, Maschine«, unterbrach ich das Gerät. »Lass gut sein.« Maschine zwitscherte erneut los und ich unterdrückte ein Lachen. Ich liebte es, Maschine in der dritten Person über sich selbst sprechen zu lassen, selbst wenn ich es nicht verstand. »Es tut mir wirklich leid«, hob ich erneut an, als Maschine fertig war. »Ich wollte dich nicht aufwecken. Ich werde nicht mehr so spät nach Hause kommen. Zumindest nicht unter der Woche. Ich verspreche das. Wirklich.«

Kimi schien beruhigt zu sein von dem meiner Meinung nach deutlich sanfteren Ton, den Maschine bei der Übersetzung meines Versuchs der Aufrichtigkeit anschlug. Sie atmete dramatisch aus. »Glaubst du mir?«, fragte ich. Kimi nickte nach Maschines Übersetzung. Zuversichtlich, dass das Treffen vorüber war, stand ich auf, um ihr die Hand zu schütteln. Aber Kimi griff sanft nach meinem Arm. Sie starrte mich mit großen Augen und inständigem Blick an. »Warum kümmert es dich nicht?«, fragte sie erneut. Es war seltsam unheilvoll, diese Frage – gleich zweimal – laut ausgesprochen zu hören, wo ich sie mir doch selbst schon tausende Male gestellt hatte. Das Zimmer schien in sich selbst zusammenzuschrumpfen und ich schüttelte langsam den Kopf. Ich wollte die Antwort noch mehr als sie. »Ich … ich weiß es nicht«, stammelte ich. Das war die Wahrheit.

Kimi nickte in einem unerwarteten Ausdruck von Mitgefühl. Sie drückte liebevoll meinen Arm, stand dann auf und zeigte auf die Uhr. »Zeit fürs Abendessen«, übersetzte Maschine ihren Satz. »Gehen wir zusammen?« Ich nickte, dankbar für den Themenwechsel und sagte: »Klar. Lass mich nur kurz etwas anderes anziehen.« Kimi zeigte nach unten, sie würde mich im Foyer treffen. Dann nahm sie Maschine an sich und ging.

Umgeben von der Stille fühlte ich mich dankbar, wieder im Einklang mit meiner Umwelt zu sein. Die Balkontüren standen offen und Sonnenlicht durchflutete den Raum. Ich beobachtete Staubpartikel dabei, wie sie durch das Licht tanzten und wie Diamanten glitzerten. Apathie überkam mich und ich ließ es zu. Ein hypnotisierender Effekt.

»Warum?«, fragte ich in den Raum. »Warum kümmert es dich nicht?« Es war an der Zeit, es endlich herauszufinden.

Am nächsten Tag stattete ich der Abteilung für Psychologie in der Universitätsbibliothek einen Besuch ab. »Wo finde ich bitte die Bücher über Soziopathie?«, fragte ich die Bibliothekarin. Die Frau schaute enttäuscht drein, nachdem sie das Wort in ihren Computer getippt hatte. Sie hatte knallrote Haare und trug ein Wickelkleid, das zu ihren langen Hängeohrringen passte. Auf ihrem Namensschild stand »Shelly«.

»Ich befürchte, wir haben nicht viel über Soziopathie«, sagte sie. »Das ist ein ziemlich überholter Begriff.« Sie stand auf und gab mir ein Zeichen, ihr zu folgen, als sie zu einem großen Stapel Bücher an der hinteren Wand lief. »Tatsächlich bin ich mir nicht mal sicher, dass es im DSM aufgeführt ist.« »Was ist das DSM?«, fragte ich, während ich neben ihr lief. Shelly hielt an und griff sich eine Schwarte von einem der Regalbretter. Sie blätterte es durch. »Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, das Klassifikationssystem der Psychiatrie, ein Handbuch«, erklärte sie mir. »Das ist wie die Bibel der Psychologie. Ärzte nutzen es für Einschätzungen. Versicherungen für die Abrechnung von Behandlungen. So ziemlich jede psychische Störung, die du dir vorstellen kannst, ist in diesem Buch vertreten, mit den dazugehörigen Beschreibungen und Diagnosen.« Shelly runzelte die Stirn, als sie den Index des Buches durchging. »Nur nicht die Soziopathie.« Ich starrte auf die winzige Schrift. Erneut sah ich die Stelle, wo das Wort hätte stehen sollen – zwischen »Somatisierungsstörung« und »Sozialphobie« – aber es fehlte. »Wie in den Wörterbüchern«, murmelte ich. Shelly schaute hoch. »Hmm?« »Das Wort ›Soziopath‹ steht nicht mal in einigen Wörterbüchern drin.« »Wirklich?«

»Wirklich. Dabei existiert das Wort ja ganz offensichtlich. Immerhin ging es darum gerade in meiner Psychologievorlesung.« »Es existiert auf jeden Fall«, stimmte mir Shelly nickend zu. Sie ließ die Hand über einige Bücher gleiten, bevor sie eine andere Ausgabe des DSM aus dem Regal zog. »Das ist eine ältere Ausgabe. Ich wette, da ist es zu finden.« Sie überflog wieder den Index, durchblätterte dann die Seiten, bis sie es gefunden hatte. »Japp«, sagte sie, während sie mir das Buch reichte.

»Soziopathische Persönlichkeitsstörung« strahlte mich die Überschrift in fetten schwarzen Lettern an und ich schaute Shelly verwirrt an. »Es war also früher schon mal im DSM, aber jetzt nicht mehr?« Ich schüttelte den Kopf. »Warum sollten sie das wieder entfernen?« »Der Begriff wurde von dem der ›Antisozialen Persönlichkeitsstörung‹ abgelöst«, erwiderte sie. »Aber ich glaube nicht, dass die Diagnosekriterien dieselben sind.« Shelly deutete auf einen leeren Tisch. »Setzen Sie sich mal hier hin«, forderte sie mich auf. »Ich schau mal, was ich sonst noch finden kann.« Also setzte ich mich, legte das offene Buch vor mich hin und fing an, zu lesen.

Dieser Begriff bezieht sich auf Personen, die sich nicht an die üblichen Sozialregeln halten und oft mit ihnen in Konflikt geraten, als Resultat eines Lebens in einem anormalen moralischen Umfeld. Sie können äußerst loyal sein. Diese Personen zeigen meist keine anderen signifikanten Abweichungen von der Norm als solche, die sich aus der Aufrechterhaltung der eigenen Werte oder aus dem Kodex der eigenen rücksichtslosen, kriminellen oder anderen Sozialgruppe ergeben.

Ich schnappte nach Luft. Neben der Beschreibung hätten sie genauso gut ein Foto von mir abdrucken können. Was aber bedeutete das? War ich wirklich eine Soziopathin? Ich hatte das schon vermutet, aber was sollte ich jetzt, wo ich eine tatsächliche Definition dessen vor der Nase hatte, dagegen unternehmen? Meine Gedanken rasten vor lauter möglicher Auswirkungen aufgrund meiner Selbstdiagnose, als Shelly mit einem weiteren Buch vor mir stand. »The Mask of Sanity«, las ich den Titel laut vor. Das Buch war 1941 von dem Psychiater Hervey Cleckley der University of Georgia geschrieben worden.

»Ich schau mich noch weiter um, aber hier, gucken Sie mal.« Sie schlug das Buch an einer Stelle gegen Ende auf. »In diesem geht’s eigentlich um Psychopathen, aber die Checkliste darin wird oft auch für Soziopathen genutzt. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten.« »Warten Sie mal«, sagte ich kopfschüttelnd. »Also werden Psychopathen, Soziopathen und antisoziale Menschen alle in einen Topf geworfen?« »Ich bin mir echt nicht sicher«, erwiderte Shelly. »Aber die Antisoziale Persönlichkeitsstörung ist die einzige im DSM.« »In der neuesten Ausgabe, ja.« Sie legte das aktuellste DSM auf den Tisch. »Ich hab’s Ihnen rausgesucht.«

Ich betrachtete das dicke Handbuch. »Das Teil ist riesig.« »Na ja, es deckt auch Hunderte psychische Störungen ab. Und es gibt ein Glossar.« »Aber nichts über Soziopathen«, sagte ich.

Die Bibliothekarin runzelte die Stirn. »Das ist eigenartig, gebe ich zu.« Sie zeigte auf The Mask of Sanity. »Fangen Sie mal damit an und ich schau mich noch weiter um.« Shelly ließ mich mit dem neuen Buch allein. Auf der Seite über Psychopathie standen oben die Worte »Klinisches Profil« in fetten Lettern. Daneben befand sich eine Liste der Persönlichkeitsmerkmale. Ich überflog schnell die Liste und mit jedem bisschen, das ich an mir selbst wiedererkannte, wurde meine Verwirrung größer.

2. Abwesenheit von Wahnvorstellungen und anderen Zeichen des irrationalen Denkens.

3. Abwesenheit von Nervosität oder psychoneurotischen Manifestationen.

4. Unzuverlässigkeit.

5. Unwahrheit und Unaufrichtigkeit.

6. Mangel an Reue oder Scham.

7. Unzulänglich motiviertes antisoziales Verhalten.

8. Schwaches Urteilsvermögen und Unfähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen.

9. Pathologische Egozentrik und Unfähigkeit zur Liebe.

10. Genereller Mangel an wichtigen affektiven Reaktionen.

11. Charakteristischer Verlust jeglicher Erkenntnisse.

12. Unempfänglichkeit bei allgemeinen zwischenmenschlichen Beziehungen.

13. Fantastisches und uneinladendes Verhalten, mit oder ohne Alkoholeinfluss.

14. Selbstmord wird selten durchgeführt.

15. Sexualverhalten eher unpersönlich, belanglos und schlecht integriert.

16. Unfähig, Lebensplänen zu folgen.

»Was zur Hölle?«, fragte ich mich laut. Diese Merkmale waren sogar noch bessere Beschreibungen meiner Person. Hieß das jetzt also, dass ich eine Psychopathin … oder doch eine Soziopathin war? Davon ergab nichts einen Sinn. Wo lag der Unterschied? Ich kehrte zu der aktuellen Ausgabe des DSM zurück und fand die Stelle über die Antisoziale Persönlichkeitsstörung. Die dünnen Seiten machten scharfe Schnappgeräusche beim Umblättern. »›Diagnostische Kriterien für eine Antisoziale Persönlichkeitsstörung‹«, las ich. »›Ein durchgängiges Missachtungs- und Verletzungsmuster der Rechte anderer seit dem Alter von 15 Jahren, das durch drei (oder mehr) der folgenden Punkte gekennzeichnet ist:

1. Nichteinhaltung sozialer Normen bezüglich rechtmäßigen Verhaltens durch wiederholte Handlungen, die einen Haftgrund darstellen.

2. Arglist, z. B. durch wiederholtes Lügen, die Verwendung von Decknamen oder Täuschung anderer zum persönlichen Vorteil oder Vergnügen.

3. Impulsivität oder Unfähigkeit zur Vorausplanung.

4. Reizbarkeit und Aggressivität, die sich in wiederholten körperlichen Auseinandersetzungen oder Übergriffen äußern.

5. Rücksichtslose Missachtung der eigenen Sicherheit oder der anderer.

6. Anhaltende Verantwortungslosigkeit, z. B. durch wiederholtes Versäumnis, konsequentes Arbeitsverhalten an den Tag zu legen oder finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

7. Fehlende Reue, z. B. durch Gleichgültigkeit gegenüber Verletzungen, Misshandlungen oder Diebstahl bei anderen oder durch Rationalisierung dieser Handlungen.‹«

Shelly hatte recht, dachte ich. Antisoziale Persönlichkeitsstörung war etwas anderes als Soziopathie, zumindest auf Basis dieser Diagnostikliste. Sicherlich gab es Ähnlichkeiten zwischen den beiden, aber die Kriterien waren jeweils unterschiedlich. Während ich mich locker mit den meisten der Merkmale auf der soziopathischen und psychopathischen Checkliste identifizieren konnte, betrafen mich nur ungefähr die Hälfte der antisozialen Einträge.

Also warum?, fragte ich mich. Was war der Sinn hinter dem Austausch der Soziopathie gegen die Antisoziale Persönlichkeitsstörung, wenn die zwei diagnostisch gar nicht identisch waren? Warum gibt es die Soziopathie nicht im Handbuch? Und wie genau unterscheiden sich Soziopathen von Psychopathen? Ich überlegte, wo ich eventuell Antworten finden könnte. Und dann hatte ich eine Idee.

Dr. Slack. Sie gab einen Kurs über Psychologie. Sie könnte mir sicherlich wenigstens Tipps geben. Ich schnappte mir die Bücher, lief zurück zum Info-Point, wo Shelly geschäftig hinter dem Tisch saß. »Hey«, sagte ich zu ihr und legte die Bücher auf die Theke. »Danke, dass Sie mir die hier zusammengesucht haben. Ich komme sicherlich noch mal wieder, muss nur erst mal ein paar Sachen mit meiner Professorin klären.«

Die Bibliothekarin schüttelte langsam den Kopf und schaute mich verwirrt an. »Das ist echt völlig absurd«, sagte sie. Vor ihr lag ein Stapel alter Wörterbücher. »Der Begriff ›Soziopathie‹«, fuhr sie fort. »Sie hatten recht. Ich finde die Definition auch nirgendwo.« In der folgenden Woche machte ich einen Termin mit Dr. Slack aus. Ihr kleines, gemütliches Büro lag im Erdgeschoss des Instituts für Psychologie.

»Danke, dass Sie vorbeigekommen sind, Patric«, begrüßte sie mich freundlich. »Wie kann ich Ihnen helfen?« Zurücklächelnd antwortete ich: »Zunächst wollte ich kurz anmerken, dass ich Ihre Vorlesung über Soziopathie richtig gut fand. Tatsächlich würde ich gern meine Hausarbeit darüber schreiben.« Das Kompliment, wenn auch berechnend, war ernst gemeint. Ich mochte Dr. Slack und mir gefiel das Gefühl, sie das wissen zu lassen, als würde ich sie von einem geheimen Ort aus beobachten. »Das Problem dabei ist, dass ich das nicht so gut fokussiert bekomme. Die Forschung über Soziopathen ist wahnsinnig eingeschränkt. Ich war schon in der Bibliothek und dort hat man mir gesagt, dass die Bezeichnung nicht mal mehr im DSM steht.«

»Das stimmt«, bestätigte sie. »Der Begriff wurde durch den der ›Antisozialen Persönlichkeitsstörung‹ ersetzt.« »Aber warum? Wenn doch die Diagnostik eine andere ist?« Sie nickte anerkennend und lehnte sich im Stuhl zurück. »Das ist eine gute Frage«, sagte sie, mit einem Anflug von Überraschung in der Stimme. »Warum sagen Sie mir nicht, wie Ihre These dazu lautet?«

Ich griff in meine Tasche und holte das DSM raus, das ich aus der Bibliothek mitgenommen hatte. »Hier«, sagte ich und öffnete es. »Das sind die Diagnostika für die Antisoziale Persönlichkeitsstörung, oder? Aber schauen Sie sich die mal an.« Dr. Slack überflog die Seite. »Das Einzige auf der Liste, was auf Persönlichkeit beruht, ist der Mangel an Reue«, fuhr ich fort. »Alles andere ist verhaltensbezogen. Nichteinhaltung sozialer Normen, Arglist … bei allen geht’s um das Verhalten.«

»Und das heißt?«, fragte sie weiter.

Ich neigte meinen Kopf nach vorn, als wäre die Antwort offensichtlich. »Also, es wirkt unglaubwürdig. Denn woher wissen wir denn, dass alle Soziopathen so agieren?« »Na ja«, erwiderte sie nach einer merklichen Pause. »Es bedeutet nicht automatisch, dass eine Person soziopathisch ist, wenn sie eine Antisoziale Persönlichkeitsdiagnose bekommen hat. Das ist eher ein Indiz. Die meisten Psychologen und Psychologinnen sind sich einig, dass die Einschätzung als Antisoziale Persönlichkeit nur der erste Schritt dabei ist, um jemanden als Soziopath oder Soziopathin zu diagnostizieren.«

»Aber das ergibt doch gar keinen Sinn«, widersprach ich kopfschüttelnd. »Warum nicht?« Ich atmete tief ein. »Weil man als kriminell eingestuft werden muss, um eine Diagnose als antisoziale Person zu bekommen, und das in jungen Jahren. Man muss verhaftet oder von der Schule verwiesen worden sein, und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das steht doch genau hier«, sagte ich und zeigte auf das Buch. »Es muss einen Nachweis für eine Störung des Sozialverhaltens geben. Dafür muss man aber dabei erwischt werden.« »Stimmt.«

Ich riss die Hände hoch. »Was ist also dann mit denen, die nie erwischt wurden?«, bohrte ich weiter. »Was ist mit den disziplinierteren Soziopathen? Die sich besser kontrollieren können?« Als sie nicht antwortete, fuhr ich fort: »Das soll also heißen, dass man als Soziopath nur diagnostiziert werden kann, wenn man bei einem gestörten Sozialverhalten ertappt wurde.« Ich runzelte die Stirn. »Das ergibt einfach keinen Sinn«, wiederholte ich. »Das würde bedeuten, dass alle Soziopathen straffällig geworden sind, und das kann doch niemals im Leben stimmen.«

Dr. Slack dachte nach und nickte dann zustimmend. »Das ist eine interessante Beobachtung.« Ich zog ein paar Notizen aus meiner Tasche. »Sie haben in der Vorlesung erwähnt, dass viele psychische Störungen auf einem Spektrum diagnostiziert werden, oder? Das habe ich so aufgeschrieben. Wie Autismus? Wo manche Fälle schlimmer sind als andere?« »Genau.« »Was wäre also, wenn die Soziopathie auch so wäre?«, fragte ich. »Was wäre, wenn nur eine Handvoll Soziopathen extreme Fälle wären, die verhaftet und rausgeschmissen werden?« »Soziopathie als Formenkreis?« »Ja, genau.«

»Das ist eine ungewöhnliche These«, sagte sie lächelnd. »Zumindest glaube ich, dass wir den Fokus Ihrer Arbeit schon mal verkleinert haben.« Aber ich war noch nicht fertig. »Und wie sieht es hiermit aus?« Ich griff erneut in meine Tasche und zog The Mask of Sanity raus. Ich blätterte zu der Liste der Eigenschaften, die ich in der Bibliothek gelesen hatte. »In diesem Buch geht es um Psychopathen«, sagte ich auf die Seite tippend. »Aber die Bibliothekarin hat mir erzählt, dass diese Merkmale für die Diagnose von Soziopathen genutzt werden.« »Ja, das stimmt auch«, bestätigte Dr. Slack. »Dann verstehe ich nicht, wo der Unterschied liegen soll.« »Biologie, Gene«, erklärte sie mir. »Zumindest denken das viele Forscher und Forscherinnen. Psychopathen sollen demnach an neurowissenschaftlichen Abweichungen leiden. Daher machen sie wohl immer wieder dieselben Fehler. Sie können rein aus biologischen Gründen nicht aus Bestrafungen lernen oder Reue verstehen oder gar Unbehagen verspüren. Aber man geht davon aus, dass Soziopathen anders sind. Auch wenn ihr Verhalten oft genauso schlimm ist wie das der Psychopathen, so scheinen sie doch zur Veränderung fähig zu sein. Ihre Probleme scheinen eher von der Umwelt als von der Biologie abzuhängen.«

Dr. Slack zuckte mit den Schultern. »Das ist zumindest eine der Thesen, aber es herrscht Uneinigkeit unter den Experten.« »Na ja, haben Sie jemals etwas von soziopathischem Druck gehört? Weil ich davon mal irgendwo gelesen habe, dass Soziopathen so ein druckartiges Gefühl verspüren können«, log ich. »Wie so ein ansteigender Druck. Und ich kann das nur mit schlechten Taten unterbrechen.« Dr. Slack griff nach einem Stift. »Das klingt faszinierend. Wo haben Sie davon gelesen?« »Das weiß ich nicht mehr«, ich zuckte mit den Schultern. »Ich dachte nur, dass das logisch klingt. Vielleicht ist dieser Druck dasselbe wie der unterbewusste Trieb, den Sie in der Vorlesung erwähnten, dass er von dem Verlangen der Soziopathen nach Gefühlen ausgelöst wird. Wenn das der Fall ist, dann würde es wohl Sinn ergeben, wenn das destruktive Verhalten der Soziopathen auf die gleiche Art motiviert wäre wie die wiederholten Handlungen bei OCD.« Ich hielt inne und hakte nach: »Was denken Sie?«

»Hmm, jetzt, wo Sie das sagen, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mal von einer wissenschaftlichen Untersuchung zu Soziopathie und gesteigerter Unruhe gelesen habe«, antwortete sie. »So etwas könnte eine spannende Studie darstellen. Es wäre ganz interessant zu wissen, ob es einen Zusammenhang zu den destruktiven Handlungen gibt.« Eingeklemmter Stress, dachte ich.

Sie fügte hinzu: »Aber auch hier gilt, dass die Unruhe wahrscheinlich nur bei Soziopathen vorliegt – nicht bei Psychopathen. Wir glauben, dass Psychopathen nicht zu psychoneurotischen Manifestationen fähig sind. Zumindest laut Cleckleys Liste.«

»Wie differenziert man denn bei der Diagnose zwischen einem Soziopathen und einem Psychopathen?«, fragte ich zaghaft. »Gibt es so was wie einen Test?« Die Professorin nickte. »Ja. Klinikärzte nutzen die PCL, wenn sie denken, dass sie es mit einem Psychopathen zu tun haben.« »Was ist das denn?« »Die Psychopathie-Checkliste, manchmal auch ›Psychopathentest‹ genannt.« Sie zeigte auf The Mask of Sanity. »Die Kriterien basieren tatsächlich auf diesem Buch. Fehlende Reue ist ein offensichtlicher Indikator, aber soziale Emotionen spielen auch eine große Rolle.«

Ich runzelte die Stirn, verwirrt. »Was meinen Sie damit?« Sie stand auf und ging zu einem ihrer Bücherregale, die um ihren Schreibtisch herum standen. »Erinnern Sie sich noch an Plutchik, über den wir in der Vorlesung gesprochen hatten? Und die primären Emotionen?« Tat ich. Der Psychologe Robert Plutchik hatte die acht grundlegenden Gefühle identifiziert, die er »primäre« Gefühle nannte:

Wut, Angst, Trauer, Ekel, Überraschung, Erwartung, Vertrauen und Freude.

Ich dachte an den Tag zurück, als sie uns davon erzählt hatte. Ich hatte alle Emotionen auf einen Zettel geschrieben und mich später dazu gezwungen, jeder einzelnen eine Erfahrung zuzuordnen. Als ich schließlich die Liste vervollständigt hatte, war ich erleichtert gewesen. »Ja«, erwiderte ich nickend. »Wir alle werden mit einer Reihe grundlegender Emotionen geboren.«

Sie fuhr fort: »Genau, selbst Psychopathen. Diese Emotionen kommen automatisch, sie sind angeboren.« Dr. Slack suchte sich einen Ordner raus und kehrte zu ihrem Schreibtisch zurück. »Aber es gibt eine andere Reihe Emotionen, die nicht angeboren sind.« Sie legte den Ordner aufgeschlagen vor mir hin und zeigte auf die offene Seite. »Empathie, Schuld, Scham, Reue, Eifersucht, selbst Liebe – diese werden als soziale Emotionen klassifiziert«, erklärte sie. »Mit denen kommen wir nicht auf die Welt. Sie werden erlernt.« »Okay …« »Na ja, sowohl Soziopathen als auch Psychopathen haben Probleme damit, eine Verbindung zu den sozialen Emotionen herzustellen. Manche Forscher glauben, sie können das gar nicht.« »Moment«, unterbrach ich sie. »Können gar nicht oder können nicht gut?« Ich rutschte auf dem Stuhl herum, wollte unbedingt die richtigen Fragen stellen. »Sie haben gesagt, dass Soziopathen nicht dieselben naturgegebenen Einschränkungen haben wie Psychopathen«, drängte ich. »Könnte es also sein, dass Soziopathen nicht unfähig sind, sondern es ihnen einfach schwerer fällt? Wie eine emotionale Lernschwäche?«

»Emotionale Lernschwäche?« Dr. Slack warf mir einen fragenden Blick zu. »Wo haben Sie das denn aufgeschnappt?« »Nirgends. Ich habe nur … Ich dachte, wenn bei Soziopathen aus physischer Sicht nichts kaputt ist, dann hängen ihre Probleme vielleicht mit dem Lernen zusammen. Wie Dyslexie, aber halt mit Gefühlen.«

»Das ist definitiv eine ungewöhnliche Sicht auf die Dinge, aber ich bin mir unsicher, ob das bei der Behandlung einen Unterschied machen würde«, grübelte Dr. Slack. »Wie meinen Sie das? Warum nicht?« Dr. Slack lehnte sich leicht nach vorn. »Menschen haben Schwierigkeiten damit, ohne einen Zugang zu ihren Gefühlen zu leben. Apathie hat einen umfassenden, wenn auch leider völlig unerforschten Einfluss auf die Psyche.« Sie lehnte ihren Kopf zur Seite. »Denken Sie mal darüber nach: Was passiert, wenn ein Gehirn – das sich über Jahrmillionen erfolgreich entwickelt hat, und das nicht nur zu einem kleinen Teil aufgrund seiner Fähigkeit, Gefühle anzuerkennen und zu spüren – auf diese nicht zugreifen oder sie nicht deuten kann? Das muss doch frustrierend sein, wie ein Phantomschmerz.« »Verstehe ich nicht.« »Das ist etwas, das oft bei Menschen nach Amputationen auftritt«, erklärte sie. »Es ist ein Sinneseindruck von einem Teil des Körpers, der gar nicht mehr da ist.« Sie wartete darauf, dass ich die Verbindung verstand, bevor sie fortfuhr. »Soziopathen fehlen keine Gliedmaße, aber wir glauben, dass die Nervenbahnen, die für die Verarbeitung komplexer Emotionen zuständig sind, irgendwie falsch konfiguriert sind. Es ist, als wären die Gefühle da, aber eben ein wenig außerhalb ihrer Reichweite.« Die Professorin zog die Augenbrauen hoch. »Würde einen das nicht genauso wahnsinnig machen wie ein Jucken an einem Fuß, der nicht mehr da ist?« Ich nickte langsam, während meine Gedanken zu dem Druck, den ich mein ganzes Leben lang verspürt hatte, abschweiften. »Wahnsinnig machen«, sagte ich. »Psychopathen und Soziopathen sitzen im selben Boot, weil sie kontinuierlich nach etwas Ausschau halten, mit dem sie Nervenbahnen verknüpfen können. Um zu fühlen. Deshalb verhalten sie sich so destruktiv, deshalb sind sie so gefährlich. Irgendwann wird dieses konstante Gewicht der Apathie einfach zu viel.«

»Und dann passiert was?«

Dr. Slack runzelte die Stirn. »Sie rasten aus.« Ich saß an diesem Abend allein und bewegungslos an meinem Schreibtisch. Mein Treffen mit Dr. Slack war schon Stunden her und die Sonne war lange hinter den Hügeln im Westen untergegangen. Die Straßenlaternen auf der Avenue vor dem Haus tauchten mein Zimmer in Schatten, während ich ausdruckslos durch das Glas der Balkontüren starrte. Ich fühlte mich hoffnungslos. Ich stand auf und lief zu den Türen, öffnete sie. Der Balkon war rein dekorativ, keinen halben Meter tief, dennoch trat ich einen Schritt nach vorn, griff nach der Brüstung und stellte meinen Fuß auf den Vorsprung.

Eine kühle Brise wehte mir durchs Haar und während ich so dort stand, wurde mir bewusst, dass sich meine Hoffnungslosigkeit in etwas anderes, etwas Bekanntes verwandelt hatte. »Kapitulation«, flüsterte ich.

So aktiv ich es auch erlebte, so sehr war ich dennoch davon getrennt. Verbunden und unverbunden zugleich. So hatte ich mich gefühlt, als ich die Mädchen in der Toilette in der Grundschule eingeschlossen hatte. Diese Erfahrung hatte mich immer neugierig gemacht. Wie weit konnte ich mit einer solchen Unverbundenheit gehen? Ich hatte eine hinterlistige Ahnung, dass ich das bereits wusste: Ich könnte ausrasten. Ich hatte schon immer gewusst, dass ich zu Gewalt fähig war, und – noch schlimmer –, dass mich mein Innerstes dafür belohnen würde. Ich wusste das seit Syd und dem Bleistift, wusste das seit dieser Gefühlswelle danach. Diese Versuchung, jemanden zu verletzen, war immer da, wie ein blinkender, auf Input wartender Cursor auf dem Bildschirm. Aber wie mit der Katze in Virginia hatte ich sie immer zurückgedrängt. Hatte der Versuchung immer widerstanden, weil ich noch Hoffnung hatte. Jetzt aber hatte Dr. Slack gesagt, es gebe keine Hoffnung.

Was, wenn das stimmt?, fragte ich mich. Was mache ich dann? Dr. Slack hatte recht. Dieses Leben – diese unendliche Jagd nach Gefühlen gegen das erdrückende Gewicht der Apathie – war kraftraubend. Es erinnerte mich an den Namen eines meiner Lieblingsalben: Little Earthquakes von Tori Amos. Genau das waren meine Verhaltensweisen, kleine Erdbeben, die den Druck lösen und den »Super-GAU« verhindern sollten.

Normalisierung hin oder her, das Management meiner »Symptome« war ein andauernder Drahtseilakt zwischen Hell und Dunkel, für den ich eine ungebrochene Disziplin brauchte, und ich war mir unsicher, wie lange ich das noch durchhalten würde, so ohne Hoffnung. Alle anderen können Hoffnung haben. Schizophrene, Alkoholiker, Depressionskranke mit bipolarer Störung – es gab Behandlungspläne und Selbsthilfegruppen. Das DSM war voller psychischer Störungen und Persönlichkeitstypen, die alle spezifische Informationen und diagnostische Einblicke enthielten, völlig unabhängig von ihrer Merkwürdigkeit. Es gab sogar einen Begriff für Menschen, die zwanghaft Sachen wie Sofakissen oder Büroklammern essen mussten. Davon hatten wir in der Vorlesung erfahren. Es war eine Essstörung namens Picazismus und hatte eine eigene Hilfe-Hotline. Aber Soziopathen? »Nichts«, flüsterte ich.

Ich hatte meinen Wunsch erfüllt bekommen. Ich war unsichtbar, zumindest was meine Diagnose anging. Aber ich war auch allein. Während meine Mitbewohner an der Uni waren, brach ich in ihre Zimmer ein und ging ihre Sachen nach möglichen Geheimnissen durch. Während meine »Freundinnen« auf Dates waren, klaute ich Autos. Ist das alles? Erwartet mich nichts anderes mehr im Leben?, fragte ich mich hilflos. Meine destruktiven Triebe waren auch mit meinem Umzug an die Uni nicht weggegangen. Der Druck und der »eingeklemmte Stress« waren nicht weniger geworden. Ich war nicht näher an einer »Normalität« dran. Wenn überhaupt, dann waren meine Probleme nur größer geworden. War das alles, worauf ich mich mein Leben lang freuen konnte? Vertraute Isolation und eine stete Steigerung des amoralischen Verhaltens, um noch gefährlichere Impulse im Zaum zu halten? Alle Bibliotheksbücher deuteten auf antisoziales Verhalten als Symptom meines Persönlichkeitstyps hin, aber keines erklärte den Grund dafür. Warum war ich oberflächlich charmant und log oft? Warum fühlte ich diesen konstanten Druck, etwas Schlechtes zu machen, und warum ging so viel Stress mit diesem Druck einher? Warum stellte inakzeptables Verhalten mein inneres Gleichgewicht wieder her? Warum war ich so oft apathisch?

Die Forscherinnen und Psychologen, die für die Diagnosen zuständig waren, hatten noch keinerlei Thesen aufgestellt, mit der sich die Apathie erklären ließ. Wussten sie es nicht? Wollten sie es überhaupt wissen? War ihre Entscheidung, die Soziopathie aus den Referenzbüchern zu entfernen, der einzige nötige Beweis dafür, dass mein Persönlichkeitstyp einfach eine aussichtslose Sache war? Allein der Gedanke trieb mir die Galle hoch. Ich fixierte den Fußboden, dann veränderte ich meinen Griff an der Brüstung und schwang die Beine darüber, sodass mein Körper sich auf der anderen Seite befand. Meine Arme waren nach hinten gestreckt und ich beugte mich nach vorn. Ich wusste genauso wenig, wo meine Apathie endete, wie ich wusste, wo sie herkam. Aber ich wusste, wo sie mich hinbringen würde, vor allem wenn ich doch mal einem meiner gewalttätigen Impulse nachgeben würde. Es wäre dann kein kleines Erdbeben mehr, das wusste ich mit Sicherheit. Wenn dann alles vorbei war, wenn das Blut sich beruhigt hatte und die Welle an Gefühlen abgeebbt war, dann wäre ich wahrscheinlich entweder tot oder im Gefängnis. So oder so würde ich dann nicht mehr kämpfen müssen. »Scheiß drauf«, sagte ich.

Ich ließ die Brüstung los und war eine Sekunde lang schwerelos. Eine Ewigkeit der Stille blitzte in meinem Kopf auf, bevor die Schwerkraft wieder das Steuer übernahm und ich nach unten fiel. Auch wenn es in Wahrheit nur kurz war, so fühlte sich der Fall doch wie eine Ewigkeit an. Der Boden raste auf mich zu. Statt mich auf den Aufprall vorzubereiten, schloss ich einfach die Augen. Dann soll es so sein, dachte ich. Und dann schlug ich auf dem Boden auf. Direkt unterhalb meines Balkons befand sich ein kleines Stück Rasen, das den betonierten Bürgersteig vom Carport trennte. Ich landete mit einem Rumms, das Rasenstück absorbierte den Großteil des Stoßes und trieb mir die Luft aus der Lunge. Ich rollte mich vom Bauch auf den Rücken, um wieder Luft zu kriegen. Aus meiner jetzt horizontalen Position starrte ich die Sterne über mir an, ich schüttelte den Kopf ob der Absurdität dieser dramatischen Vorführung. Ich hatte mir nicht mal einen Nagel eingerissen. »Oh mein Gott«, sagte ich, während ich mich immer noch damit abmühte, mich aufzurappeln. Dann erinnerte ich mich an einen Punkt auf der Checkliste in The Mask of Sanity: 14. Selbstmord wird selten vollzogen

Ich atmete tief durch und lag ein paar Minuten lang still auf dem Boden, der mittelmäßigen Vorhersehbarkeit meiner Handlung erlegen. Nach einer Weile fuhr ein Auto schnell an mir vorbei, und ich kam wieder zu Sinnen. Ich sammelte mich, stand auf, schüttelte den Kopf über mein unsinniges Verhalten und lief zur Rückseite des Gebäudes. Ich drückte das Hausmeisterfenster auf und während ich mich drinnen nach unten gleiten ließ, war meine Gefühlswelt wieder zur allzu bekannten Ambivalenz zurückgekehrt. Nur kämpfte ich dieses Mal nicht dagegen an. Also bin ich vielleicht einfach eine Soziopathin, dachte ich, während ich in der Kammer stand und das Fenster hinter mir schloss. Vielleicht bin ich eine Psychopathin. Vielleicht ist es mein Schicksal, mein Leben lang gegen Erdbeben zu kämpfen.

Ich trat aus der Kammer heraus und lief den dunklen Flur entlang. Vielleicht muss ich mich ein bisschen mehr anstrengen, um das Richtige zu tun, dachte ich weiter, während ich die Treppe nach oben zu meiner Etage hinaufstieg. Vielleicht werde ich nie ein normales Leben führen mit normalen Menschen um mich in einem normalen Haus, in dem ich normale Dinge mache. Vielleicht werde ich nie »sinnstiftende Beziehungen« eingehen. Ich erreichte den Treppenabsatz und marschierte zu meinem Zimmer, wo ich mit dem Ersatzschlüssel, den ich immer oberhalb des Türrahmens versteckte, die Tür aufschloss. Vielleicht werde ich die Uni nie so erleben, wie ich es »sollte«. Ich trat ein. Die Stille im Zimmer war so intensiv und beruhigend wie eine Heilsalbe. Ich konzentrierte mich auf die offenen Balkontüren. Sie wirkten jetzt weniger hoffnungslos als noch ein paar Minuten zuvor. Vielleicht werde ich nichts so erleben, wie ich es sollte, dachte ich, während ich wieder zu der Schwelle lief und nach draußen trat. Ich sah kurz mein Spiegelbild im Glas an und hielt inne, starrte das Mädchen an. »Na und?«, fragte ich sie.

Wenn niemand anderes herausfinden kann, was Soziopathie ist, dann muss ich das eben selbst, dachte ich. »Und wenn mich das hoffnungslos und müde oder mich zu einer einsamen kleinen Soziopathin macht …« Ich verstummte und starrte lächelnd in den Himmel. Dann sollte das eben so sein.

Impressum