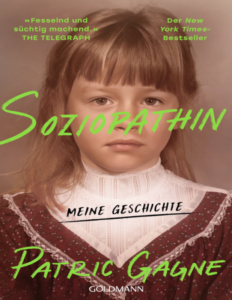

Rezept vom Arzt Ich heiße Patric Gagne, und ich bin eine Soziopathin. Ich bin leidenschaftlich gern Mutter und Ehefrau. Ich bin eine einnehmende Therapeutin. Ich bin unglaublich charmant und beliebt. Ich habe viele Freunde und Freundinnen. Ich bin Mitglied in einem Countryclub.

Rezept vom Arzt

Ein paar Monate später schloss ich mein erstes Jahr an der UCLA ab. »Du solltest mal wieder zu Hause vorbeikommen«, drängte mich meine Mutter während eines Telefonats. Das war auch mein Gedanke gewesen. Immerhin hatte ich keinen Ort mehr zum Schlafen, wenn die Wohnheime über den Sommer schlossen, und es war ziemlich lange her, seit ich Harlowe das letzte Mal gesehen hatte. Gleichzeitig wusste ich, dass es keine gute Idee war, wenn ich an mein bedenkliches Verhalten dachte.

Ich muss noch mehr darüber erfahren, damit ich mich besser unter Kontrolle bekomme, dachte ich. Stattdessen entschied ich mich, bei meinem Dad einzuziehen. Sein Haus, das sowohl an den Coldwater Canyon als auch an Cape Cod erinnerte, wirkte wie der perfekte Ort, um den Sommer zu überstehen. Dank der hohen weißen Tore und dem glitzernden Pool im Garten fand ich meinen Frieden dort, sicher in meiner eigenen geheimen Festung – zumindest zu Beginn. Aber wie damals, kurz nach meiner Ankunft an der Uni, kehrte meine Rastlosigkeit schnell zurück.

Ich sollte mir einen Job suchen, damit ich nicht im Knast lande, überlegte ich mir eines Nachmittags, als ich einen Schlüsselbund erspähte, den die Nachbarn neben ihrem Auto hatten fallen lassen.

Das war nicht das erste Mal, dass ich das in Betracht zog. Die Semesterferien zogen sich von Juni bis September, ein regelrechtes Buffet an Mußestunden, an dem sich meine dunkle Seite ungemein gern bedienen wollte. Diese langen Monate, so gänzlich ohne Struktur und Verantwortung, stellten für jemanden wie mich eine Fülle an potenziellen Katastrophen dar. Ich brauchte dringend Leitplanken. Auch wenn mein Treffen mit Dr. Slack erst eher entmutigend ausgefallen war, so endete es doch in einem unerwarteten Entschluss. Ich ging einen Tag nach dem Balkonvorfall wieder in die Bibliothek. Dieses Mal blieb ich jedoch stundenlang dort, wälzte alle auffindbaren Psychologiebücher und Studien über Soziopathie. Tage wurden zu Wochen, in denen ich mich nach der Uni in der Bibliothek über den Mangel an Quellenmaterial zu Soziopathen wunderte. Viele der gefundenen Informationen fielen enttäuschend aus. Die Beschreibungen der Störung waren, wenn überhaupt, vage, teilweise sogar schlicht irreführend.

Massenmedien brandmarkten Soziopathen mit nur wenigen Ausnahmen als verabscheuenswerte Bösewichte. Manche empfahlen sogar eine Isolation der Soziopathen, was ich besonders gefährlich fand. »Diese Menschen sollte man unbedingt meiden«, proklamierte ein Magazinartikel, der mich äußerst wütend machte. An wen bitte sollen sich Soziopathen wenden, wenn sie Hilfe brauchen?, fragte ich mich. Sie waren schließlich auch Menschen. Menschen, die dringend ärztlicher Behandlung bedurften. Dennoch stellte die meiste Literatur sie als Monster dar, die verbannt gehörten. In der Popkultur, einem Flickenteppich aus Sensationsgier und Geschichten aus zweiter Hand, wurden Soziopathen immer wieder als »böse«, »furchtbare« Menschen beschrieben. Es hieß, sie hätten kein Gewissen. Ich fand nur Bücher, in denen stand, dass Soziopathen weder behandelt noch kontrolliert werden könnten, dass sie völlig unvorhersehbar handelten, emotionslos und für die Gesellschaft gefährlich seien. Ihnen würde Selbsterkenntnis sowie die Fähigkeit zu emotionaler Entwicklung fehlen.

Die Daten aber erzählten eine andere Geschichte. Tief in den Forschungsregalen fand ich diverse Studien, die darauf hinwiesen, dass Soziopathen nicht wirklich Monster seien, die nur auf Zerstörung aus waren. Sondern dass sie Menschen seien, deren angeborenes Temperament es ihnen erschwerte, erlernte soziale Gefühle – wie Empathie und Reue – zu internalisieren, es aber nicht unmöglich machte. Das ergab auf Basis meiner eigenen Erfahrungen mehr Sinn. Alles, was ich also fand, deutete darauf hin, dass ich eine Soziopathin war: Ich war empathielos, sprach fließend Hinterlist, konnte Gewalt völlig ohne Reue anwenden, konnte leichthändig manipulieren, war oberflächlich gesehen charmant, ging kriminellen Machenschaften nach, konnte nur schwer eine Verbindung zu meinen Gefühlen herstellen. Und dennoch war ich nicht das Monster, das die Medien so gern darstellten. Ich erkannte aber auch, dass meine Symptome nicht gerade mit denen auf Cleckleys Psychopathieliste übereinstimmten.

»Unzuverlässigkeit« und »unfähig, Lebensplänen zu folgen« – der vierte und sechzehnte Punkt auf der Liste – sollten universelle Persönlichkeitsmerkmale aller Soziopathen sein. Sie trafen aber nicht auf mich zu, denn ich war, wenn ich wollte, unfassbar zuverlässig. Ich war eine gute Schülerin und Studentin, war konsequent diszipliniert gewesen, als es darum ging, in die UCLA reinzukommen. Ja, klar, ich war immer wieder verlogen und unaufrichtig (fünfter Punkt), ich ließ auch Empathie missen und wusste, mein Satz an emotionalen Karten war unvollständig.

Aber genau das war der Punkt: Mir fielen diese Sachen auf. Ich war mir ihrer bewusst. Ich erlebte nie einen »Verlust an jeglichen Erkenntnissen« (elfter Punkt). Das hieß also nicht nur, dass ich mir selbst gewahr war, sondern auch an mir wachsen konnte, ein weiterer entwicklungstechnischer Meilenstein, den die Literatur Soziopathen absprach.

Etwas stimmte nicht. So wie die Dinge standen, war die klägliche Forschung hochgradig unvollständig. Wenn alle für die Diagnose der Soziopathie mit Cleckleys Psychopathieliste arbeiteten, konnte das nur bedeuten, dass wichtige Nuancen übersehen wurden. Ich wollte dem Ganzen unbedingt auf den Grund gehen, also verbrachte ich fast meine gesamte Freizeit mit der Recherche über Soziopathie, um mich selbst besser verstehen zu lernen, um mich selbst zu normalisieren. Irgendwann hatten die Samen dieser Selbstnormalisierung Wurzeln geschlagen, denn ich realisierte – nicht nur auf anekdotenhafter, sondern auf empirischer Basis –, dass an mir nichts »falsch« oder »schlecht« war, sondern dass ich einfach anders war. Wie Jessica Rabbit. Und nirgends war diese Unterscheidung so wichtig wie hinsichtlich meines Verständnisses von Liebe.

Laut dem neunten Punkt auf Cleckleys Liste konnten Psychopathen keine Liebe verspüren, was eine wirklich bittere Pille für mich war. Der Mangel an bedeutungsvollen Beziehungen in meinem Leben bis dato (also jenseits meiner Familie), schien diesen Wesenszug bei mir leider zu bestätigen. Als ich aber anfing, wirklich darüber nachzudenken, wusste ich, dass es nicht sein konnte. Was ist denn dann mit David?, fragte ich mich. Ich kann mich noch gut an den Abend erinnern, als mir das bewusst wurde und mich eine Welle der Erleichterung durchlief. Das war einige Wochen vor dem Spring Break gewesen, ich hatte zu Hause gesessen und ein Buch über Psychopathen gelesen, als es mich wie einen Schlag getroffen hatte. »DAVID!«, rief ich aus.

Ich schlug mit der Hand auf den Schreibtisch, dabei Kimi erschreckend, die gerade aus der Dusche gekommen war. Sie starrte mich an. »David!«, wiederholte ich. Ich sprang auf und eilte zu ihr, legte die Hände auf ihre noch feuchten Schultern. »David war mein Freund!«, sagte ich. »Und wir waren verliebt! Wirklich verliebt!« Ich trug zu dick auf, übertrieb meinen Ausbruch mehr als nur ein wenig. Ich machte Kimi für mein Leben gern wahnsinnig. Irgendetwas daran begeisterte mich weit jenseits jeglicher Rationalität. »Das klingt schön«, erwiderte Kimi.

Seit unserem ersten Treffen war meine Mitbewohnerin deutlich besser in ihrer Kommunikation auf Englisch geworden. Zu meiner Enttäuschung hatte sie sogar aufgehört, Maschine zu benutzen, und beharrte auf das sogenannte »volle Eintauchen«, wenn sie zu Hause war. Natürlich fühlte sie sich immer noch nicht gänzlich wohl in der Sprache. Oder wohl mit mir. Kimis Augen huschten hin und her, als würden sie nach einem Gegenstand suchen, den sie mir über den Kopf ziehen können würde. Währenddessen nahm ich ihr Gesicht in die Hände. »Verstehst du nicht, was das bedeutet?«, flüsterte ich. »Psychopathen sind liebesunfähig. Aber ich war mal verliebt. Das heißt, ich bin definitiv keine Psychopathin.« Ich hielt für eine größere Wirkung kurz inne. »Das ist eine große Sache.« Kimi schluckte schwer und nickte. »Das klingt schön«, sagte sie erneut. Dann zog sie sich in ihre Seite des Wandschranks zurück, wo sie gern hineinschlüpfte, wenn sie sich »überfordert« fühlte. »David«, sagte ich erneut, nachdem sie hinter einigen Wintermänteln verschwunden war. »Er ist der einzige Beweis, den ich brauche.«

Diese Erkenntnis erfüllte mich mit Hoffnung. Dass ich mal verliebt gewesen war, war der Beweis dafür, dass ich soziale Gefühle erlernen konnte. Auch wenn die Beziehung nur von kurzer Dauer gewesen war, so war sie doch vorhanden gewesen. Die Gefühle waren echt gewesen. Sie waren es noch immer. Trotz der vergangenen Zeit und dem Abstand zwischen uns waren meine Gefühle für David nie weniger geworden. Ich dachte gern an ihn. Ich redete gern mit ihm. Es gab mir ein Gefühl der Normalität. Was auch der Grund war, weshalb ich unseren Kontakt nicht einschlafen ließ.

Mein erster Anruf war kurzentschlossen gewesen – ein spontanes Gespräch ein paar Monate nach dem Sommercamp, um zu erfahren, was er seither so gemacht hatte. Ich hatte damit gerechnet, dass wir ein paar Minuten lang reden würden. So war’s aber nicht. Dieses erste Telefonat ging über Stunden. Danach sprachen wir immer wieder miteinander. David war der erste Mensch auf dieser Welt, bei dem ich das Gefühl hatte, ich könnte gleichzeitig ehrlich sein und mich sicher fühlen. Ich mochte diese Dynamik zwischen uns sehr. Sie erinnerte mich an lang vergangene Tage in San Francisco, als ich so oft unter dem Tisch gesessen und meiner Mutter meine Geheimnisse verraten hatte. Diese Art der Sicherheit hatte ich lange hinter mir gelassen, hatte sie – aus gutem Grund – gegen den Schutz der Täuschung eingetauscht. Was ich aber damit an Sicherheit gewonnen hatte, hatte ich in gleichem Maße an Gemeinschaft verloren. Es isolierte mich. Und ein Teil von mir sehnte sich danach, gesehen zu werden, danach, Sicherheit durch Authentizität zu erfahren.

Deshalb liebte ich die Gespräche mit David. Ich log ihn nie an. »Du wirst es nicht glauben!«, sagte ich an diesem Abend zu ihm. »Ich bin keine Psychopathin!« Er lachte. »Bist du dir da sicher?«, fragte er. »Hol’ mal Kimi kurz ans Telefon.« »Hör auf«, erwiderte ich. »Das ist wichtig.« Dann erzählte ich ihm von meiner neuesten Offenbarung. »Jetzt bin ich verwirrt«, gab er danach zu. »Wenn Soziopathen und Psychopathen doch so unterschiedlich ticken, warum werden sie dann immer in einen Topf geschmissen?«

Genau das hatte ich mich auch schon gefragt. Und die Antwort, so war meine Theorie nach ein paar weiteren Ausflügen in die Bibliothek, lag (erneut) in der Literatur begründet. Die Standardwerke über Soziopathie und Psychopathie unterschieden nicht einheitlich zwischen den beiden. Wenn ein Buch behauptete, die zwei Störungen seien identisch, behauptete ein anderes das Gegenteil. Es gab keinerlei Konsistenz. Die Psychologie hatte die Angewohnheit, andauernd psychische Störungen umzubenennen, sobald sich die Alltagssprache den Namen zu eigen gemacht hatte. Begrfflichkeiten wie »geistige Retardierung« und »multiple Persönlichkeitsstörung« wurden beispielsweise von »geistige Behinderung« und »dissoziative Identitätsstörung« abgelöst, um das jeweilige Stigma darum herum zu reduzieren. Es erschwert jedoch die wissenschaftliche Erforschung dieser Themen immens, wenn man ständig Begriffe dem jeweiligen Zeitgeist und Zeitalter anpasst, so gut gemeint es auch sein mag. Das Wort »Soziopath« gewann 1930 an Popularität, dank des Psychologen G. E. Partridge, der die Störung als Pathologie definierte, die mit einer Unfähigkeit, das eigene Verhalten an prosoziale Standards anzupassen, einhergehe. Anders ausgedrückt: Soziopathen sind Menschen, die sich nicht so verhalten, dass es der Gesellschaft etwas bringt, sondern eher bewusst Konflikte hervorrufen. Danach wurde die Soziopathie 1952 zur ersten Auflage des DSM hinzugefügt. Mit der Veröffentlichung (und Beliebtheit) der fünften Auflage von Cleckleys The Mask of Sanity (1976) wurde der Begriff des »Psychopathen« jedoch zum Sammelbegriff für beide Störungen. Da es keine offizielle Umbenennung der Bezeichnungen gab, verwendeten Forscher und Klinikärzte die Begriffe »Psychopath« und »Soziopath« weiterhin als Synonyme. Das führte zu einer Menge Unstimmigkeiten bei den diagnostischen Kriterien und dem generellen Verständnis für die Störungen.

Ich saß in diesem Sommer am Schreibtisch im Haus meines Vaters und grübelte über Statistiken nach, die ich bei einem weiteren Besuch der Bibliothek aufgetan hatte. Trotz der Verwirrung rund um den Namen der Störung schienen sich die Forscher wenigstens auf eine Sache einigen zu können: Prävalenz. Laut mehrerer Studien sind knapp fünf Prozent der Bevölkerung Soziopathen, ungefähr die gleiche Anzahl wie Menschen mit Panikstörungen. Es wirkte fast schon verrückt, dass eine Störung, die Millionen Menschen betraf, nicht näher von der psychologischen Vereinigung untersucht wurde, vor allem wenn man bedenkt, dass das Hauptmerkmal der Soziopathie die Apathie ist, und die größte Konsequenz dieser destruktives Verhaltens ist. Was machen all diese Menschen nur, um sich selbst unter Kontrolle zu halten? Auf diese Frage wollte ich händeringend eine Antwort finden.

Seit Ferienbeginn hatte ich mühevoll versucht, meine wachsende Unruhe zu kompensieren. Da ich nur einen bestimmten Teil meiner Zeit in der Bibliothek verbringen konnte und die Verbindungspartys und geklauten Autos als Gefühlsschub fehlten, musste ich andere Methoden finden, um meine Apathie zu reduzieren. Zum Glück bot die Stadt der Engel eine Menge Möglichkeiten dafür. Ich stellte fest, dass es sich mit Hauseinbrüchen ähnlich wie mit dem Radfahren verhielt. Ich hatte es seit der Oberstufe nicht mehr gemacht, aber es war immer noch ein Klacks für mich, und immer noch genauso effektiv. Ich war weniger rastlos, wenn ich in den Häusern fremder Menschen chillte, während sie bei der Arbeit waren. Ich war entspannt. Aber ohne den Code zu Schließkassetten meiner Maklermutter war es viel schwieriger als früher, in die Häuser reinzukommen. Ich verbrachte Stunden damit, die Anwohner zu stalken, um herauszufinden, ab wann sie normalerweise für wie lange aus dem Haus waren. Ich legte mit äußerster Sorgfalt Wert darauf, dass man nicht erkennen konnte, wie ich eingebrochen war. Ich wurde eine Expertin im Schlösserknacken und legte mir eine Sammlung an Werkzeugen dafür zu.

Eines Nachmittags saß ich mit einer Auswahl alter Vorhängeschlösser und einem Spannschlüssel auf dem Schoß in Dads Wohnzimmer auf dem Sofa. Ich hatte mir schon vor Jahren das Knacken von Schlössern beigebracht, aber erst vor Kurzem so richtig mit dem Üben begonnen. Das war kathartisch. In vielerlei Hinsicht war die Arbeit an einem Schloss mit der Suche nach dem Ventil für meinen Apathiedruck vergleichbar. Es machte mir Spaß, daran zu knobeln. Ich muss nur die richtige Kombination aus Verhalten und Ablenkung finden, dachte ich, während ich mich mit einem schwierigen Schloss abmühte. Dann finde ich mein Gleichgewicht. Ich schloss die Augen und versuchte, mich in dem Schloss zurechtzufinden. Ich schob den Haken durch den Zylinder und drückte gegen die Stifte. Ich spürte, wie der Spannschlüssel an meinem Daumen leicht nachgab. »Fast da«, flüsterte ich. Nach weiteren leichten Stupsern löste sich der letzte Bolzen, als ich ihn über die Scherlinie schob. Das Schloss machte beim Aufschnappen des Schafts ein befriedigendes Plopp. »Ha, hab ich dich.« Ich öffnete die Augen und lächelte mein Werk an. Vielleicht sollte ich Schlosserin werden. Und dann, was ich bis heute nicht erklären kann, kam mir eine noch bessere Idee in den Sinn. Vielleicht sollte ich Nanny werden.

Die Arbeit in der Kinderbetreuung mag vielleicht wie eine ungewöhnliche Idee wirken für jemanden wie mich, die gerade erst herausgefunden hatte, dass sie eine Soziopathin war. Aber Kindern, verargumentierte ich vor mir selbst, dürfte nicht so schnell auffallen, dass ich unnormal war. Sie dürften mich nicht so schnell als Regelbrecherin outen. Solange ich Spaß machte und kreativ war, würden die Kinder meine Verstöße tolerieren. Ich dachte, das sei eine geniale Beschäftigung für mich. Ja, okay, ich war wohl nicht gerade diejenige, an die andere sofort beim Thema »Kinder« dachten. Noch war ich besonders quirlig, expressiv, liebevoll oder was auch sonst man traditionell von einer Nanny erwarten mochte. Und dennoch – überraschenderweise – wurde ich sofort von einem berühmten Schauspieler im piekfeinen LA-Stadtteil Brentwood engagiert. Und was vielleicht noch überraschender war: Ich liebte den Job. Die drei Kinder, auf die ich aufpassen sollte, waren mit ihren ulkigen Gemütern und einnehmenden Temperamenten wie entzückende interaktive Puzzle. Ich lernte gern ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten kennen. Auf meine Art liebte ich sie. Meine intensiven Gefühle für diese Kinder und mein Instinkt, sie auf alle Fälle beschützen zu wollen, gaben mir einen weiteren Hoffnungsschimmer. Vielleicht waren bei mir doch noch nicht Hopfen und Malz verloren.

Während die Monate ins Land zogen und ich es mir auf meiner Stelle gemütlich gemacht hatte, waren meine dunklen Triebe leichter zu managen geworden. Mit weniger Freizeit boten sich mir weniger Möglichkeiten, in Schwierigkeiten zu geraten. Ich wusste, dass reine Ablenkung keine todsichere Maßnahme war gegen das destruktive Verlangen, aber damals war ich froh über jede erdenkliche Hilfe.

Mein Inneres war wie ein Ballon: Alles, was mich beschäftigte, wie lernen und arbeiten, war mein Helium, das den Ballon nach oben schweben ließ, ihn über die apathische Grundlinie hob. Das war jedoch kein permanenter Zustand, denn sobald ich nicht mehr von irgendeiner Verantwortung abgelenkt wurde oder mich auf von den Windstößen der Nachwirkungen eines schlechten Verhaltens durchs Leben treiben ließ, wurde ich ruhelos. Der Ballon verlor dann an Auftrieb und es dauerte nicht mehr lange, bis ich mich wieder nach einem Gefühlsschub umschauen musste. Ich brauche einen Dummheitenzeitplan.

Ich war gerade in meinem zweiten Studienjahr an der UCLA und las zwischen zwei Kursen Forschungsliteratur an meinem üblichen Platz in der Bibliothek. Für meinen letzten Fund, »A Study of Anxiety in the Sociopathic Personality« im Journal of Abnormal and Social Psychology, hatte ich Wochen gebraucht. Der Psychologe Dr. David Lykken vertrat darin die These, dass es eine Verbindung zwischen Soziopathie und Angst gab. Nachdem er die Angstniveaus von Dutzenden soziopathischen Testpersonen untersucht hatte, schlussfolgerte er, dass es eine Unterkategorie der Soziopathie gab, die er als sekundär oder »neurotisch« bezeichnete. Er stellte später die Theorie auf, dass diese Art Soziopathie nicht genetisch bedingt, sondern mit Stress durch emotionale Frustration und einem inneren Konflikt verbunden sei. Eingeklemmter Stress.

Was Lykken hier beschrieb, war etwas, an das ich mich schon sehr lange erinnern konnte, das ich bereits in der Grundschule verspürt hatte, eine klaustrophobische Art der Angst, die im Gleichschritt anstieg mit dem, was ich als »der Druck« bezeichnete. Und jetzt – endlich! – hatte ich eine Ahnung, warum. Wenn dieser Druck vom unterbewussten Bedürfnis des Gehirns kommt, aus der Apathie rauszufinden, dann müsste der eingeklemmte Stress eine Angstreaktion auf die Apathie sein, überlegte ich. Das ergab zumindest basierend auf meinen Erfahrungen Sinn. Die meiste Zeit meines Lebens umgeben von »normalen« Menschen hatte ich versucht, das zu verstecken, was mich abnormal machte. Das war der mir einzig bekannte Weg, um nicht aufzufallen und in Sicherheit zu bleiben. Deswegen verspürte ich beim ersten Anflug von Druck – beim ersten Anflug einer ansteigenden Apathie – Angst. Ich wusste schließlich, dass dieser Druck mich irgendwann zu etwas zwingen würde, da ich ihn nur losbekam, wenn ich etwas Schlechtes tat, und dann würde ich mich hilflos fühlen. Mich gefangen fühlen. Außer ich bin allein, realisierte ich plötzlich.

Tatsächlich war meine Reaktion auf die Apathie nicht immer Unbehagen, sondern ich genoss die Erfahrung sogar des Öfteren. Wie das eine Mal, als ich von einer Übernachtung nach Hause lief und mich in ein Auto setzte, oder als ich stundenlang in dem verwaisten Haus in der Nachbarschaft meiner Großmutter verbrachte, als ich die geheimen Ausflüge in den Keller des Rockefeller-Anwesens oder spät nachts die Ausflüge in geklauten Autos machte. All diese Male war ich von Apathie verzehrt worden, aber es hatte mich keineswegs gestört. Ganz im Gegenteil. Ich hatte mich frei gefühlt.

Weil mich niemand beobachtet hat, folgerte ich. Wenn ich vor niemandem meinen Gefühlsmangel rechtfertigen musste, konnte ich ihn einfach … genießen. Das war eine Offenbarung, und beim Verlassen der Bibliothek an diesem Tag kam mir eine weitere in den Sinn. Wenn ich doch weiß, dass der eingeklemmte Stress das Ergebnis meines situationsbedingten Unbehagens dank Apathie ist, warum sollte ich dann nicht proaktiver rangehen und dieses Unbehagen neutralisieren? In anderen Worten: Wenn meine Angst von meinem Unbehagen vor der Apathie getriggert wird, dann könnte es doch möglich sein, die Angst zu reduzieren (und ebenso das oft daraus resultierende destruktive Verhalten), wenn ich lerne, meine Apathie zu akzeptieren, sodass sie nicht länger Unbehagen auslöst.

Diese Hypothese ergab Sinn. Auch wenn ich jetzt ein besseres Verständnis dafür hatte, was den Druck auslöste und warum da so viel Stress mit im Spiel war, wusste ich doch immer noch nicht, wie ich ihn loswerden konnte. Und wusste auch weiterhin nicht, unter welchen Bedingungen ich (keine) Angst vor der Apathie hatte. Manchmal löste die Apathie Unbehagen aus, manchmal nicht. Aber unterm Strich stand: Um auch in Zukunft ein aktives (wenn auch heimlich dysfunktionales) Mitglied der Gesellschaft zu sein und weiterhin die Vorteile dieser Mitgliedschaft genießen zu können, musste ich meine Angstreaktion verändern. Ich musste meine apathische Veranlagung akzeptieren, statt mich vor ihr zu scheuen. Je länger ich es zuließ, dass sich die Apathie aufbaute, je länger ich wartete, um mir meinen »Schuss« an Gefühlen zu geben, desto wahrscheinlicher war es, dass ich ängstlich wurde, und desto unwahrscheinlicher war es, dass ich meine Reaktion kontrollieren könnte. Warum also warten? Wäre es nicht sinnvoller, wenn ich mich öfter kleineren »schlechten« Akten hingeben würde statt größeren in größeren Abständen? Ich entschied, dass ich diese Theorie testen würde.

An diesem Abend setzte ich mich an meinen Schreibtisch und erstellte eine Liste meiner »schlechten« Verhalten, an die ich mich erinnern konnte. Ich schrieb sie alle auf. Danach ging ich meine Liste durch. Das sind alles Punkte, mit denen ich meine Apathie minimieren kann, folgerte ich. Diese Punkte halten mich davon ab, etwas wirklich Schlimmes zu machen. In Anlehnung an die Forschungsarbeit von Dr. Lykken stufte ich sie bezüglich ihrer Effizienz ein. Ich schaute auf den obersten Eintrag, »Tätliche Gewalt«. Ich strich die Worte mit einem Bleistift kraftvoll durch. Völlig unabhängig davon, wie effektiv das war, um meine Apathie zu reduzieren, so wusste ich doch bereits, dass ich Gewalt nicht wirklich in Betracht ziehen wollte. Außerdem will ich ja etwas finden, das nicht so extrem ist. Darunter stand »Autos klauen«. Auch wenn das Spaß machte, so war es doch ebenso etwas Extremes. Zudem sind da Menschen involviert und es benötigt eine ganz bestimmte Verkettung von Umständen. Widerwillig strich ich auch das von meiner Liste. Ich brauchte etwas Vielfältigeres, etwas, das ich theoretisch immer und überall für den Rest meines Lebens tun könnte, wenn nötig. Ich schaute den dritten Eintrag ein, »Einbruch/Stalking«. Ich klopfte mit dem Bleistiftende an mein Kinn. Damit kann ich arbeiten, dachte ich nickend.

Am nächsten Morgen wachte ich wie immer früh auf. Ich goss mir Kaffee ein, setzte mich auf die Fensterbank im Wohnzimmer und betrachtete das Haus gegenüber. Die Menschen dort – ein jüngeres Pärchen aus Tarzana – waren leitende Angestellte bei Warner Bros. Sie waren seit einem Jahr verheiratet und hatten ihre Flitterwochen in Cabo verbracht. An diese Information war ich nicht zufällig gekommen, ich hatte es während des letzten Straßenfests am 4. Juli herausgefunden, wo ich sie angequatscht hatte. Ich wusste zudem, dass sie ein ultramodernes Alarmsystem installiert hatten, es aber immer nur während ihrer Urlaube aktivierten. Und sie hatten einen Hund namens Samson, der jedoch nur »böse aussah«. Am allerwichtigsten war aber: Ich wusste, dass sie immer morgens um 8.15 Uhr im Büro waren. Ich beobachtete gemütlich sitzend von meinem erhöhten Standpunkt aus, wie sie das Haus verließen und zu ihren zusammenpassenden SUVs in der Einfahrt liefen. Sobald sie weggefahren waren – pünktlich wie immer –, ging ich ins Schlafzimmer und zog mich an. Zehn Minuten später stand ich vor ihrer Hintertür. Der Türriegel war ein altes, mir bekanntes Modell. Ich machte mich flugs mit meinem Werkzeug an die Arbeit und betrat, sobald ich ihn geöffnet hatte, das Haus. Beim Übertreten der Schwelle in die Küche war ich kurzfristig von der Stille hypnotisiert. Die Stille in einem Gebäude nach einem Einbruch ist unvergleichlich. Es fühlt sich fast so an, als könnte das Haus gar nicht glauben, was gerade passiert war, als hätte es aufgekeucht und alle Luft mit sich genommen. Es ist eine unglaubliche Ruhe. Ich könnte eine Ewigkeit in dieser Stille verbringen, völlig eingenommen von diesem Moment und gänzlich in Frieden. Kurz darauf wurde der Moment von dem Geräusch von Hundepfoten auf dem Fußboden im Flur unterbrochen. »Hey Kumpel«, sagte ich und kniete mich mit einer Handvoll Leckerli vor Samson. »Ist es okay, wenn ich dir hier heute ein wenig Gesellschaft leiste?« Samson hatte nichts dagegen. Er genoss es sogar eindeutig. Zusammen stromerten wir durchs Haus. Ich betrachtete die Stehrumchen auf den Tischen und die Bilder an den Wänden. Ich überflog die Buchrücken auf den Regalen und schaute mir die Klamotten in den Schränken an. Ich nahm nichts.Ich brachte nichts durcheinander. Ich existierte einfach in einer Welt, in der ich nicht existieren sollte. Samson winselte und drückte sich gegen meine Beine, als ich gehen wollte. Ich streichelte ihn ein letztes Mal, schloss die Tür leise hinter mir und trat in den Garten hinaus, wo ich die Veränderung der Atmosphäre bestaunte, die mich umgab. Auch wenn ich mich gerade mal eine halbe Stunde im Haus aufgehalten hatte, fühlte sich um mich herum alles ganz anders an. Die Luft war süßer, die Welt weniger hektisch. Ich atmete erleichtert aus und lief zurück zu meinem Haus.

Wie erhofft verlief der Rest des Tages ohne Zwischenfälle. Ich verspürte keinen eingeklemmten Stress, keine »emotionale Frustration oder inneren Konflikt«. Es war, als sei ich eine gänzlich andere Person, eine heile Person, deren Persönlichkeit nicht mit sich selbst im Zwist stand. Danach war mir bewusst, dass ich nie wieder so lange warten wollte, bis der Druck mich übermannte, um erst dann etwas dagegen zu unternehmen. Sei es, dass ich heimlich aus meinem Fenster geklettert war, um meinen Nachbarn im Dunkeln nach Hause zu folgen, oder dass ich systematisch Autos auf Verbindungspartys geklaut hatte – ich hatte immer planlos meine Apathie mithilfe von destruktivem Verhalten reguliert, und das mindestens seit der Mittelstufe. Aber jetzt bin ich mir dessen bewusst. Das machte den Unterschied aus.

Ich ging an das schlechte Verhalten jetzt wie an eine Fachdisziplin heran, so verantwortungsvoll wie an meinen Job, und meine Routine war fix: Montags, mittwochs und freitags verschaffte ich mir morgens eine Dosis Linderung gegen soziopathischen Stress. Danach ging ich zur Uni. Nach meinen Kursen lief ich zur Bibliothek und verbrachte möglichst viel Zeit damit, Psychologiebücher und Forschungen über Soziopathie zu lesen, bis ich zur Arbeit musste. Dann holte ich die Kinder von der Schule ab und brachte sie heim. Ich half ihnen bei den Hausaufgaben, machte sie für das Abendessen bereit und brachte sie ins Bett, bevor ich nach Hause ging. Dort machte ich mir selbst Abendessen und lernte, bis ich einschlief. Am nächsten Morgen ging es wieder von vorn los.

Meine Apathie war wie ein Drache, den man regelmäßig füttern musste. Wenn ich ihn ignorierte, würde er mich auffressen. Also setzte ich ihn auf Diät. Ich tat genau das, was nötig war, um mir immer wieder einen »Schuss« Gefühl zu geben. Ich ging nie darüber hinaus – auch wenn ich versucht war, es zu tun, was oft

der Fall war. Ich plante meinen Unfug, als hätte ich dafür ein Rezept von einem Arzt. Und ich ließ keine einzige Dosis dieser verschreibungspflichtigen Medizin aus.

Impressum